Le matériel de l'alpiniste

Sommaire :

- Le matétiel de l'alpiniste en 1870 et avant

- Le matériel de l'alpiniste jusqu’en 1914

- Le matériel de l'alpiniste de 1920 à 1939

- Le matériel de l'alpiniste de 1945 à 1969

- Le matériel de l'alpiniste des années 1970 et après

- Une révolution technique pour l’escalade glaciaire en 1972

- Des progrès gigantesques offerts aux alpinistes

La description du matériel utilisé par les alpinistes, que nous présentons ici, figure également dans les dossiers concernant l'historique de l'alpinisme.

LE MATÉRIEL DE L'ALPINISTE EN 1870 ET AVANT

L'équipement des alpinistes est assez primitif.

Les pionniers étaient surtout des glaciéristes, conduits par des Guides qui taillaient des marches pour la progression, sans ménager leur peine, sur les pentes de neige ou de glace.

Le matériel se limitait aux chaussures à clous, au piolet et à la corde en chanvre, et occasionnellement à des crampons archaïques. Le campement sous toile et le bivouac permettaient de s'approcher, mais peu à peu certaines techniques vont s'utiliser. Comme le rappel dès 1864, qui va éviter d'abandonner une corde pour descendre un passage raide, et le recours aux ancrages artificiels dès 1870.

- Les chaussures à clous

Les chaussures à clous étaient bien adaptées à ce genre d'exercice et différents cloutages seront proposés au fil du temps, les « Ailes de mouche » étaient les plus utilisées.

- Le piolet

La hache et la pioche étaient les outils que l'on va perfectionner sans cesse, en les modifiant peu à peu chez les forgerons des villages.

Le piolet - petite pioche - comprenait une tête métallique avec un taillant et un bec pour découper des marches dans la glace. Un manche en bois plus ou moins long, terminé par une pointe métallique, permettait l'ancrage dans la neige dure.

Le piolet des Guides, plus lourd pour le travail de taille, avait suivant les vallées un taillant parallèle au manche et plus généralement perpendiculaire à celui-ci.

Celui des touristes plus léger était parfois un simple « Alpenstock », le fameux bâton de montagne.

- La corde

L'usage de la corde n'a pas été immédiat chez les alpinistes, bien qu'elle ait été utilisée dès le seizième siècle pour le passage de certains cols, par les Guides de l'époque appelés les Marrons…

La première ascension du Mont Blanc en 1786 a été réalisée sans corde, mais peu à peu l'usage finit par se répandre.

Dès 1840, elle devient un accessoire indispensable, utilisée pour la marche sur glacier, pour l'assurage des touristes. Et plus tard pour la descente à l'aide de mains courantes fixées sur un becquet naturel de la roche, ou d'un pieu planté dans la neige, une corde que l'on abandonnait ensuite.

Les cordes sont en fibre naturelle, « chanvre de Manille » (Abaca) ou de lin en Angleterre, et « chanvre d'Italie » en France. Elles sont dérivées de la corde de marine, un assemblage tressé de fibres élémentaires d'un mètre, et formées de plusieurs torons câblés. Les cordes en chanvre offraient une bonne résistance statique, mais pas dynamique, la soie naturelle très onéreuse est aussi parfois utilisée.

Rappelons qu'avant les ancrages artificiels (pitons), nos prédécesseurs grimpaient sans moyens de sécurité pour celui qui allait devant, la corde ne servait qu'aux suivants.

Dans les escalades rocheuses, celui de devant ne progressait qu'avec les rares points d'ancrage naturel, c'est-à-dire quelques incertains becquets et reliefs favorables. Il montait dans l'inconnu, à la recherche d'un éventuel point de relais, plus ou moins confortable, pour assurer le suivant.

La résistance des cordes interdira longtemps la chute du premier de cordée. La corde pouvait se rompre pour une chute libre d'un mètre, sous une charge de 80 kg.

En 1898, on écrira encore :

« Nous estimons que l'on ne doit jamais s'attacher dans le rocher, car une chute individuelle devient presque fatalement une catastrophe !! ».

L'encordement se fait directement autour de la taille, et ce sera l'usage jusqu'en 1975.

Les nœuds d'encordement classiques sont les nœuds de bouline, de huit, etc. Les autres nœuds utiles pour l'assurage sont les nœuds de cabestan, de demi-cabestan, etc. Tous sont empruntés aux marins.

- Les méthodes d'assurage

L'assurage du compagnon se fait en passant la corde derrière l'épaule - l'assurage à l'épaule - ou encore avec le nœud de demi-cabestan depuis un point d'ancrage naturel et beaucoup plus tard artificiel (piton).

- Les espadrilles

La technique se développe lentement, on se déchausse pour franchir en chaussettes un passage rocheux, l'utilisation des espadrilles de corde viendra des Dolomites, et des espadrilles renforcées - les « Kletterschuch » - seront bientôt utilisées pour les escalades difficiles.

- Les ancrages artificiels

Les « crochets de muraille », appelés aussi « crampons de fer », sont des ancrages artificiels, des lames en acier, terminées par des anneaux (servant d'articulation pour la circulation de la corde), enfoncées à l'aide d'un marteau dans les fissures naturelles de la roche.

Ils sont utilisés, par les initiés dès 1870 dans les Alpes orientales, pour amarrer les rappels, permettant la redescente des raides parois des Dolomites, puis pour l'assurage et la progression. Certains se décordaient pour passer la corde dans l'anneau métallique, d'autres utilisaient un anneau de corde, pour assurer la liaison corde-ancrage.

Dans les Alpes occidentales, les crochets de muraille ont été occasionnellement et très confidentiellement employés, par les initiés dès 1885, pour les descentes à l'aide de rappels de corde (ou en abandonnant une corde) et comme ancrages de protection. Comme en 1885, Purtscheller-Zsigmondy pour franchir la dalle des Autrichiens et descendre de la Meije ; en 1886, Dunod pour la descente du Grépon ; en 1893, Mummery pour la descente de la Dent du Requin ; en 1911, Knubel pour la descente de l'arête ouest des Grandes Jorasses (voir la note de Jean-Michel Cambon : les premiers pitons en Oisans et au Mont Blanc, chroniques alpines LM&A n°2 et 3/1994).

La dalle des Autrichiens est une variante de la voie originale de 1877 de la Meije, inaugurée par la cordée de 1885.

Et le 7 juillet 1895, durant une exploration du versant nord du Mont Aiguille, visant une future ascension, Ernest Thorant et G. Dodero avaient descendu la face ; en enfonçant dans les fissures naturelles de la roche, avec l'aide d'un marteau, des clous de 20 centimètres, comme ancrages pour les rappels. L'itinéraire était parcouru dans le bon sens le 25 août suivant, par Ernest Thorant et Henri Chaumat.

- Le rappel de la corde

Précédemment pour aider la descente, la corde, fixée à un becquet naturel, était utilisée en main courante et tout simplement abandonnée.

Le rappel de la corde durant la descente a été inventé par Edward Whymper dès 1864 dans les Alpes occidentales.

Un ressaut difficile était descendu « à la force des poignets », à l'aide de la corde fixée à un becquet naturel, au moyen d'un nœud coulant relié à un anneau métallique. La corde pouvait être rappelée au moyen d'une petite ficelle très solide, on pouvait ainsi récupérer la corde, mais la technique de descente est encore très rudimentaire.

La méthode est minutieusement expliquée et dessinée par Whymper dans son ouvrage « Escalade dans les Alpes » de 1873, dans sa traduction française.

Plus tard, un anneau de corde intermédiaire, laissé sur place, passé autour d'un becquet naturel, viendra faciliter la manœuvre, avec la corde placée en double pour être « rappelée ».

Enfin, la corde sera passée dans l'anneau d'un ancrage artificiel (piton) et aussi autour d'un pieu planté dans la neige.

Les descentes en rappel seront régulièrement utilisées dans les reliefs calcaires très raides des Alpes orientales, mais les techniques étaient très aléatoires, comme le freinage de la descente par la jambe et les pieds, la « Kletterschluss ». La technique sera améliorée et rendue moins incertaine par Hans Dulfer avant 1914, la « Dülfersitz ».

- Les crampons à glace

Concernant les crampons, on a retrouvé leur usage depuis l'époque romaine. Les chasseurs, les contrebandiers, les cristalliers et les paysans, pour faucher les prés raides d'altitude, ont été les premiers utilisateurs de crampons archaïques.

En terrain glaciaire, les chaussures à clous paraissaient adaptées, avec la taille de marches pour la progression.

Cependant, certains en employaient déjà… H. B. de Saussure s'était équipé de crampons pour son ascension du Mont Blanc en 1787, Whymper utilisait de petits crampons quatre pointes en 1864. Et bien d'autres modèles apparaîtront.

- Le campement sous toile

Déjà certainement adoptées par nos lointains ancêtres dès la préhistoire, les tentes sont utilisées depuis longtemps par les populations nomades, par les troupes romaines et autres, puis par les armées du moyen Âge. Elles répondaient au besoin de mobilité.

Nos rois et les chefs de guerre utilisaient des installations luxueuses et imposantes. Le camp du Drap d'or et les bivouacs de Napoléon sont des images gardées en mémoire, aux côtés de structures beaucoup plus sommaires prévues pour les troupes.

En « découvrant » la vallée de Chamonix en 1741, les Anglais Richard Pococke et William Windham accompagnés de quelques amis - tous armés - campent pendant certaines étapes depuis Genève, et établissent un camp à proximité du Prieuré de « Chamouni », laissant feux allumés et sentinelles en garde durant la nuit.

Les militaires, voyageurs et nomades transportent, durant leurs périples, de lourds campements, avec l'aide de bêtes de somme.

Dès le milieu du XIXe siècle, ce moyen de bivouac sera peu à peu utilisé en montagne et au cours des explorations de terres inconnues.

Pour s'approcher des montagnes à gravir, les ascensionnistes établiront des campements d'approche, en les faisant transporter par des bêtes de somme, et par des porteurs recrutés dans les villages voisins.

C'est encore un équipement assez encombrant et pesant, directement emprunté aux militaires.

Dans les zones moins accessibles, pour leurs bivouacs, certains installeront des abris sous toile, avec de simples bâches et des murets de pierres.

Le premier matériel spécialisé pour la montagne - une tente alpestre - est étudié et développé par Edward Whymper dès 1862, les modèles antérieurs se révélant inutilisables en altitude. La tente est minutieusement décrite et dessinée dans son ouvrage « Mes escalades dans les Alpes » de 1873 dans sa traduction française. Le modèle qui prendra le nom de « tente Whymper » permet quatre couchages et est proposé pour 8,3 kg et 1 kg supplémentaire pour une bonne étanchéité…

Le campement sous une « maison de toile » est régulièrement utilisé par Henry Spont, dès 1890 et pendant plus de quinze ans, pour ses pérégrinations dans les montagnes pyrénéennes. Il publie « Les campements dans les Pyrénées » dans La Montagne de 1905. Le matériel de bivouac doit être transporté par un Guide et un Porteur… Les quatre protagonistes pourront ainsi placer un campement au sommet de l'Aneto, 3404m ; le culmen des Pyrénées.

Ensuite les refuges viendront simplifier les approches.

Les raquettes à neige

En France, des raquettes à neige rudimentaires étaient employées en hiver, pour des mobilités très circonscrites, par les habitants des hauts villages de montagne, par les « passeurs » et leurs protégés. Au-dessus des villages, en dehors des passeurs et de quelques chasseurs, bien peu ne s'aventuraient en hiver au-delà des zones boisées. Utilisés dès 1878 pour les ascensions, les raquettes seront délaissées avec l'avènement des skis et connaitront une nouvelle vie à partir de 1998. (voir le dossier du CFD : La pratique hivernale de la montagne).

Les balbutiements du ski en France

En 1878, un premier essai d'utilisation de skis est tenté par Henry Duhamel. Il avait découvert les skis sur un stand suédois de l'Exposition Universelle de 1878, un test peu convaincant, à cause des insuffisances de la liaison entre skis et chaussures.

En 1889, visite d'Henry Duhamel au stand du Grand-Duché de Finlande de l'Exposition Universelle de cette année-là. Elle lui permettra d'entrer en relation avec un Français demeurant en Finlande et de commander 14 paires de skis finlandais avec leurs fixations - les pièces manquantes des essais de 1878 - qui seront récupérées l'année suivante. Il sera l'initiateur et le premier propagandiste de cette discipline nouvelle en France.

En 1891, première sortie à skis de la Section de l'Isère du Club Alpin en février, avec l'ascension du Pic de la Croix de Belledonne, 2926m, par 22 ascensionnistes-skieurs. La pratique du ski commence son développement en France et en Europe occidentale (voir le dossier du CFD : La pratique hivernale de la montagne).

En France, les efforts de propagande pour le ski s'exerceront dans une étroite collaboration entre les militaires des troupes alpines et le Club Alpin.

Au cours de l'hiver 1900-1901, premiers essais suivis de l'emploi des skis par les troupes alpines.

1904 - Un Manuel d'alpiniste

Demandé dès 1900, au cours du Congrès international, un ouvrage portant sur les notions et règles nécessaires à la pratique de la montagne est proposé par Maurice Paillon (1855-1938) en 1904.

Le Manuel d'Alpinisme, éditeur Lucien Laveur, recevra le patronage de Club Alpin. Il comprend une partie scientifique écrite par les érudits de l'association et une section proposant les bonnes façons de faire, rédigée par différents montagnards expérimentés.

Le matériel de l'alpiniste : cordes, piolets, crampons, est abondamment décrit, et les crochets de muraille sont évoqués.

LE MATÉRIEL DE L'ALPINISTE JUSQU'EN 1914

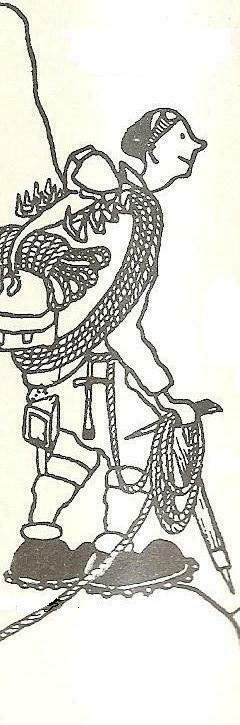

En 1908, l'équipement des alpinistes reste sommaire, la corde en chanvre, les souliers à clous et le piolet dans les Alpes occidentales. Les espadrilles de corde ou d'étoffes s'ajoutant dans les ascensions rocheuses des Alpes orientales, l'encordement est direct à la taille.

Mais des techniques nouvelles vont profondément modifier les façons de faire.

- Les crampons à glace

En 1908, Oskar Eckenstein définit les crampons à glace modernes à dix pointes, « les crampons Eckenstein », et une méthode de cramponnage - dite technique des pieds à plat -, ainsi que le piolet court.

Mais les réticences des Britanniques, sur l'usage des crampons, le conduiront à développer son invention en Europe continentale.

Une fabrication artisanale débuta chez le forgeron Henri Grivel de Courmayeur, qui utilisa scrupuleusement les plans originaux de l'auteur.

Bien d'autres modèles seront proposés, sans parvenir à s'imposer...

En Autriche, deux articles sont publiés par l'inventeur en 1908 et 1909, et le Club Alpin Suisse présente une traduction française dès 1909.

Déjà en 1912, on chausse les crampons au début d'une ascension sur l'Aiguille du Chardonnet.

Des variantes de fabrication apparaîtront dès 1920, sans une réelle amélioration.

La méthode de cramponnage Eckenstein sera expliquée plus tard en France, dans la revue Alpinisme de 1927.

Les principales avancées techniques viendront des Alpes Orientales.

Voir le paragraphe consacré : 1911 /1913 - Les grandes ascensions des parois calcaires des alpes orientales, dans le dossier du CFD : Un historique de l'alpinisme de 1492 à 1914.

- Les crochets de muraille

En 1910, le Tyrolien Hans Fiechtl donne aux crochets de muraille - que l'on va appeler en France les pitons - leurs formes actuelles d'une seule pièce.

De nombreuses polémiques accompagneront ces accessoires (voir le dossier du CFD : Un historique de l'Alpinisme de 1492 à 1914 / L'escalade artificielle).

Parmi les premières mentions en langue française évoquant les crochets de muraille, le Manuel d'alpinisme de 1904 et le Manuel suisse de 1916 d'Hans Koenig « Le conseiller de l'ascensionniste ».

Notons tout de même l'emploi de broches en fer, enfoncées dans la roche, pour gravir la Dent du Géant dans le massif du Mont Blanc en 1882, mais ce ne fut heureusement qu'une perversion sans suite.

Certains itinéraires sont équipés de pitons de fer servant de points de relais et de rappels, comme sur l'arête Young du Weisshorn dans le Valais dès 1900 (La Montagne, 1907).

Ces moyens d'assurage resteront confidentiels encore longtemps en France.

- Les mousquetons

En 1910, le Munichois Otto Herzog emprunte aux pompiers de Munich le mousqueton en acier, il permet la liaison commode entre le crochet de muraille et la corde.

Dès 1913, un magasin spécialisé de Munich propose déjà des mousquetons à la vente.

- Les manchons

Hans Kresz utilise pour la première fois dans les Dolomites des espadrilles à semelle de feutre, les fameux « manchons ».

Les espadrilles renforcées, les « Kletterschuch » sont en usage en France dès 1908.

- Les rappels

Les rappels de corde étaient employés pour la descente des reliefs calcaires très raides des Alpes orientales, mais la technique de la « Kletterschluss », le freinage de la descente, par la jambe et les pieds, était très aléatoire. Viendra un premier progrès avec la méthode genevoise utilisant le bas du corps et un bras.

La technique du rappel en S, avec le freinage de la descente par le frottement épaule/cuisse, beaucoup plus sécurisante, sera développée par Hans Dulfer avant 1914, la « Dülfersitz ».

Cette technique de descente à la corde restera utilisée jusqu'à la commercialisation de l'outil en forme de huit et du baudrier, dans les années mil neuf cent soixante-dix.

Parallèlement, Hans Fiechtl propose une méthode de progression, la traversée à la corde.

- Les Tricounis

En 1912, le Suisse Félix-Valentin Genecand, - dit Tricouni - invente un clou spécial, le « Tricouni » en acier dur et arêtes vives pour les semelles des chaussures de montagne.

Les tricounis vont remplacer les Ailes de mouche du cloutage classique et assurer une bonne tenue du pied sur les petites prises rocheuses.

Le refus des Britanniques

Les Britanniques, au sein de l'Alpine Club - qui sera longtemps l'instance de référence de tout ce qui concerne l'alpinisme - prennent position contre l'utilisation de ces moyens artificiels, crampons, crochets de muraille (pitons).

En fait, chaque équipement nouveau suscitera réserves, refus et polémiques de l'institution.

Ils vont rester longtemps à l'écart de l'exploration des grandes parois rocheuses des Alpes, avec l'aide des crochets de muraille (pitons), et glaciaires, avec les crampons.

Ils ne réapparaîtront dans les Alpes que quarante ans plus tard, en ayant beaucoup modifié leur doctrine concernant l'emploi de ces moyens techniques.

Les pitons qui vont changer la donne (collection Liebig)

LE MATÉRIEL DE L'ALPINISTE de 1920 à 1939

Les outils de l'alpiniste sont la corde en chanvre, les chaussures de montagne armées de tricounis, bientôt quelques pitons, un marteau et quelques mousquetons, le piolet et les crampons ; l'encordement est direct à la taille.

Pour les passages rocheux difficiles, le grimpeur chausse ses manchons à semelle de feutre, puis des espadrilles à semelle de crêpe.

- Les méthodes d'assurage

L'assurage du compagnon se fait en passant la corde derrière l'épaule - l'assurage à l'épaule - ou encore avec le nœud de demi-cabestan depuis un point d'ancrage naturel et plus tard artificiel (piton).

Avant les pitons, les escalades rocheuses étaient soumises aux incertitudes liées à la rencontre ou pas d'un ancrage naturel ou d'un relief favorable, ce qui limitait beaucoup l'engagement possible, jusqu'à l'utilisation des ancrages artificielles, et bien plus tard des coinceurs.

- Les cordes

Les cordes ne subiront que peu d'améliorations, elles sont en fibre naturelle dite de Manille (Abaca) en Angleterre et chanvre d'Italie en France, elles sont dérivées de la corde de marine et sont un assemblage tressé de fibres élémentaires d'un mètre, elles sont formées de plusieurs torons câblés. Elles offraient une bonne résistance statique, mais pas dynamique. La soie naturelle est aussi parfois utilisée.

Rappelons encore qu'avant l'usage des pitons, nos prédécesseurs grimpaient sans moyens de protection pour celui qui allait devant, la corde ne servait qu'aux suivants…

La résistance des cordes interdit toujours une chute du premier de cordée. La corde pouvait se rompre devant une chute libre d'un mètre sous une charge de 80 kg.

L'encordement se fait directement autour de la taille, et ce sera l'usage jusqu'en 1975.

L'apparition des pitons dans les Alpes occidentales

- Les crochets de muraille

Les « crochets de muraille » - appelés aussi « crampons de fer » - sont des ancrages artificiels, des lames en acier terminées par des anneaux, enfoncées à l'aide d'un marteau dans les fissures naturelles de la roche. Ils sont utilisés dès 1870 dans les Alpes orientales pour amarrer les rappels de corde permettant la redescente des raides parois des Dolomites, puis pour l'assurage et la progression.

Dans les Alpes occidentales, les crochets de muraille ont été occasionnellement et très confidentiellement employés dès 1885, pour les descentes à l'aide de rappels de corde et comme ancrage de protection (voir le paragraphe précédant : les ancrages artificiels).

Le 6 juillet 1922, durant la première ascension de Pierra Menta, le monolithe du Beaufortain, Jean-Paul Loustalot et Léon Zvingelstein s'équipent de crochets de muraille appelés également crampons légers - les pitons d'aujourd'hui - et de coins de bois avec une hache pour les enfoncer…

Pendant cette courte ascension du versant ouest, ils plantent dans des fissures naturelles de la roche ces crochets de muraille, pour assurer le premier de cordée en passant la corde dans l'anneau du piton, et pour sécuriser le relais. Durant la descente, ils placeront encore un crochet de muraille pour poser un rappel.

- Les pitons

L'année suivante, nouvelle ascension par le versant est du monolithe, (un piton découvert en place montrant une tentative précédente), avec un piton pour l'assurage et un autre pour un rappel, et déjà les pitons ont trouvé leur désignation française usuelle définitive.

Ce sont les premières mentions dans la revue La Montagne des ancrages artificiels utilisés clairement pour l'assurage, en usage régulier mais discret, depuis longtemps déjà pour poser un rappel ou comme ancrage de sécurité dans les Alpes occidentales.

D'abord d'une utilisation assez confidentielle, on peut dire qu'à partir de 1925, ils vont peu à peu devenir - pour les ascensionnistes avertis - les éléments de sécurité dans les ascensions rocheuses des Alpes occidentales. Dans les récits de diverses ascensions le recours aux pitons apparaît régulièrement, mais l'artifice n'est pas encore rendu public.

Déjà en 1929, Henri Grivel - le forgeron de Courmayeur - propose des fiches de rocher, les futurs pitons à rocher.

Après l'article de vulgarisation de 1932, publié dans La Montagne, et cité ci-après, ils permettront aux alpinistes de s'aventurer partout.

- Les mousquetons

Les mousquetons en acier étaient depuis 1910 empruntés aux pompiers de Munich. Le premier mousqueton fabriqué spécialement pour l'escalade sera mis en vente en 1921, par la célèbre maison Schuster de Munich, qui deviendra la première grande surface de matériel de montagne.

- Les pitons à glace

Les pitons à glace sont inventés par Welzenbach dans les années 1920, de simples lames métalliques avec des écailles, qui pénètrent la glace en étant frappées à l'aide du marteau.

Déjà en 1929 Henri Grivel - le forgeron de Courmayeur - propose des fiches à glace, les futures broches à glace.

- Les crampons à glace

Les crampons seront longtemps réservés aux initiés les plus avertis. La taille de marches dans la glace et la neige dure des pentes modestes restera encore la technique la plus courante.

La méthode d'utilisation des crampons Eckenstein à 10 pointes, proposée dès 1908 - dite technique des pieds à plat - ne sera expliquée en France qu'en 1927, dans la revue Alpinisme…

En 1929, c'est bien Henri Grivel - le forgeron de Courmayeur - qui a inventé les crampons modernes à 12 pointes, en ajoutant de deux pointes avant aux crampons Eckenstein, qu'il fabriquait depuis 1908.

L'article paru dans la revue Alpinisme de 1930, par Luigi Bon, est la source indiscutable de cette affirmation d'Henri Grivel.

« C'est un nouveau modèle que j'ai étudié depuis peu… je n'en ai exécuté à l'heure actuelle que six ou sept paires et elles ont été utilisés par de bons Guides et par des alpinistes émérites…, tous ceux qui les ont essayés, sans aucune exception, m'ont déclaré qu'ils allaient très bien. Je les ai fait essayer aussi par mes fils qui ont été extrêmement satisfaits ».

Son fils Laurent Grivel sera seulement le propagandiste et l'utilisateur.

Ils vont bouleverser la pratique de l'escalade glaciaire.

Les crampons 12 pointes et la technique frontale sont adoptés dès 1930, par les meilleurs glaciéristes austro-allemands, suisses, italiens, et par des cordées du GHM en France.

Celle des frères Tézenas du Moncel, Jacques de Lépiney et Louis Neltner, durant la seconde ascension du versant nord du col des Droite en 1930, en était dotée. En 1934, pour la première ascension du couloir NE du Mont Blanc du Tacul, Renato Chabod et Giusto Gervasutti en étaient chaussés.

Deux des quatre premiers ascensionnistes de l'Eigerwand, Anderl Heckmair et Wiggerl Vörg, les utilisaient en 1938, déjà en vente dans le célèbre magasin Schuster de Munich.

Ils ont beaucoup été dans le succès des quatre hommes.

Les crampons 12 pointes et la technique frontale se généraliseront sauf en France, où les chevilles particulièrement souples du meilleur glaciériste français du moment vont contraindre la plupart des grimpeurs à un exercice de style appelé « technique française de cramponnage » (simple aménagement de la méthode de cramponnage Eckenstein), adapté aux itinéraires classiques mais beaucoup moins aux pentes raides et aux progrès à venir.

C'est en effet une particularité anatomique qui permettait à certains de conserver la technique des pieds à plat dans les pentes raides (Armand Charlet, Claude Dufourmantelle et autres).

- Les chaussons d'escalade

Venus des Dolomites, les chaussons souples d'escalade sont régulièrement utilisés dans les escalades rocheuses des Alpes occidentales, où le grimpeur se déchausse de ses lourdes chaussures de montagne, pour passer des chaussons à semelle de feutre, parfois des espadrilles à semelle de corde, et plus tard des chaussons à semelle de crêpe.

- Les chaussures à semelle Vibram

En 1935, Vitale Bramani met au point une semelle sculptée en caoutchouc. Les premières paires de chaussures de montagne à semelles sculptées datent de 1937 et annoncent les modèles avec semelles Vibram que l'on connaît aujourd'hui.

Cette semelle va bouleverser la technique d'escalade avec son excellente adhérence sur neige et sur rocher, c'est la fin des espadrilles et des chaussures à clous.

La cordée Devies-Gervasutti utilisera des chaussures à semelles Vibram dès 1937. Elles seront mises en vente en 1939 en Italie, et n'apparaîtront en France qu'après la seconde Guerre. Les avantages de ces éléments d'équipement sont soulignés dans Alpinisme de 1939.

- Le sac-tente Zdarsky

En 1923, le « sac-tente Zdarsky » est proposé aux grimpeurs allemands et autrichiens, pour le bivouac dans les Alpes orientales, c'est un élément essentiel de sécurité, contre la pluie, la neige, la tempête et le froid, et c'est aussi un réel confort moral, évitant l'isolement. Il permettait l'engagement des cordées dans l'ascension des grandes voies où les bivouacs étaient probables ou obligés. Le « sac-tente Zdarsky » a contribué à sécuriser beaucoup des grandes entreprises du moment, et celles à venir. La cordée Devies-Gervasutti utilisait cet équipement dans ses ascensions.

Le sac-tente sera présenté dans les Alpes occidentales en 1932, mais restera peu employé. La tenue individuelle de bivouac proposée par Pierre Allain - isolant chacun - ne contribuera pas sa diffusion.

Le sac-tente Zdarsky aurait pu empêcher de nombreux drames de la montagne (Mathias Zdarsky 1874-1940).

- Le camping

Le campement sous toile est déjà utilisé dans le milieu du XIXe siècle, pour parcourir les montagnes (voir le dossier du CFD : Un historique de l'Alpinisme de 1492 à 1914 / L'équipement des alpinistes en 1850 et avant / Le campement sous toile).

Léon Zwingelstein sera le fervent utilisateur dès 1923, d'une tente qu'il avait lui-même fabriqué, comme son duvet, pour ses séjours en Oisans, et surtout plus tard pour ses formidables traversées des Alpes à skis.

Le Touring Club de France sera le premier en 1923, à proposer différents campements dans le massif de la Chartreuse, dans les Alpes et dans les Pyrénées.

Bientôt le poids de la tente sera repensé, et plus tard des progrès techniques rendront son utilisation plus commode.

Et un article « Camping ! » de Jeanne Leclerc, proposant ce moyen d'hébergement modernisé, viendra en promotion dans La Montagne de septembre 1929.

Le camping qui se développe en France permettra d'approcher la nature au plus près et de pallier au manque d'hébergement, il autorisera une grande liberté, et enfin il est très économique.

Le Club Alpin s'intéresse à ce moyen de bivouac ou de séjour pour approcher les montagnes, par la création en 1934 d'une Commission camping, réunissant les alpinistes les plus actifs.

- Le camping facilitera beaucoup l'accès et les séjours à la montagne. Il sera un vecteur essentiel de développement des sports d'altitude, alpinisme et randonnée alpine. La tente sera surtout le camp de base dans la vallée, et avec le refuge, un point d'appui pour aller vers les ascensions.

Les rélélateurs des nouveaux matériels

Jusque-là, l'utilisation des nouveaux matériels, facilitant beaucoup les ascensions, était restée dans la confidence des initiés…

< En 1932 dans La Montagne, pour la première fois en France, un article d'Alain Leray présente l'utilisation des pitons et des mousquetons employés en escalade rochause.

L'équipement des relais d'un itinéraire, par des pitons dans les escalades rocheuses, va considérablement améliorer la sécurité de la cordée, préalablement soumise aux incertitudes liées à la rencontre ou pas d'un ancrage naturel ou d'un relief favorable.

< En 1933, Raymond Gaché toujours dans La Montagne note « ce fut d'abord l'invention des crampons, qui sont devenus aussi indispensables que le piolet ou la corde. En ce moment, nous assistons à l'introduction en France des méthodes dolomitiques avec leur arsenal d'étriers, de pitons à rocher et à glace, de mousquetons, de marteaux ».

Le manuel suisse « L'Alpinisme » d'E. Brodbeck de 1933 et le Manuel du Club Alpin de 1934 dévoileront largement ces matériels, utilisés discrètement dès 1870, plus largement dès 1910 dans le Alpes orientales. En 1938, un article d'Édouard Frendo dans la revue Alpinisme complète l'information.

Les singes mécaniques

En 1934, utilisation par les spéléologues de singes mécaniques - dispositif inventé en 1929 par Henri Brenot permettant la remontée sur corde, et s'inspirant d'une technique utilisée par les puisatiers - ils sont les ancêtres des poignées autobloquantes (Jumar).

Ils seront employés par les militaires et les alpinistes pour certaines manœuvres de corde.

Le manuel d'alpinisme du Club Alpin

En 1934, le Club Alpin Français publie avec la collaboration du Groupe de Haute Montagne un « manuel d'alpinisme ».

Sont décrits, les pitons, les mousquetons maintenant d'usage courant, les différentes techniques de rappel et les crampons avec pointes avant.

< Concernant la technique de descente à l'aide de la corde, le rappel en S est mis en avant, il apporte une bonne sécurité et sera d'utilisation générale jusqu'aux années mil neuf cent soixante-dix. Le rappel en S développé par Hans Dulfer avant 1914, la « dülfersitz » venait remplacer la « kletterschluss » et les autres méthodes très dangereuses dans leurs utilisations...

< Les crampons avec pointes avant y sont proposés sans beaucoup enthousiasme. Ils vont pourtant profondément modifier la technique de l'escalade glaciaire.

Le matériel moderne d'escalade

Un article dans Alpinisme de 1938 : « Pitons et matériel moderne d'escalade » présente le matériel fabriqué maintenant en France, par les établissements Simon jusque-là spécialisés dans la fabrication des piolets, sauf les mousquetons en acier qui doivent encore être importés.

L'année suivante la revue publie le texte : « Les procédés artificiels de l'escalade » qui fait l'inventaire des ressources technologiques de la discipline.

Les inventions de Pierre Allain

Dans la seconde partie des années trente, Pierre Allain a ouvert au 8 rue des Ciseaux à Paris un premier magasin consacré à l'alpinisme et au ski, qu'il déménagera rue St Sulpice en 1938. Il achève le développement de divers améliorations :

< Les chaussons d'escalade moderne - les fameux chaussons PA -, une mise au point commencée en 1935, utilisés d'abord pour l'escalade des blocs de Fontainebleau, commercialisés en 1948 et appelés à un grand avenir…

< Dès 1938, le mousqueton léger en alliage d'aluminium commençait à être imaginé et essayé par Allain. Il ne sera pas commercialisé, mais montrera plus tard sa justification.

< Le « descendeur Allain » pour les rappels, mais son dispositif ouvert est d'une utilisation si délicate, que sa diffusion restera confidentielle.

< Le matériel de bivouac individuel, mais cette proposition se révélera peu judicieuse, la poche de bivouac dite sac-tente Zdarsky permettant à deux ou trois grimpeurs de se protéger - physiquement et moralement - restera supérieure de beaucoup.

Pierre Allain commettra d'autres outils, certains diaboliques et à ne pas laisser entre toutes les mains.

< Comme « le décrocheur Allain » qui permettait de descendre en rappel sur un seul brin de corde, le système se déverrouillant automatiquement à la libération de la charge, il sera utilisé par Allain en montagne.

< Comme « l'ancre à neige », un outil infernal qui adjoint au décrocheur Allain permettait de descendre les pentes glaciaires en rappel et de récupérer l'outil.

Les commerces spécialisés

Depuis les années 1905, plusieurs commerces spécialisés ont vu le jour et s'annonceront dans les revues Alpinisme et La Montagne, les pages réservées à la publicité (la réclame…) rappellent ces initiatives marchandes, avec notamment l'établissement Pierre Allain dès 1936, et le magasin Au Vieux Campeur dès 1945, qui deviendra au fil du temps une grande surface de notoriété.

LE MATÉRIEL DE L'ALPINISTE (et du grimpeur) DE 1945 À 1969

À la sortie de la guerre, le matériel d'alpinisme est rationné. Il faut un bon d'achat distribué par la FFM, pour obtenir corde et chaussures, en présentant une preuve de compétence, il redeviendra en vente libre en 1949.

C'est à ce moment-là que des progrès techniques remarquables vont apparaître.

- La corde en polyamide

Deux initiatives parallèles sont poursuivies visant à améliorer la sécurité des cordes d'alpinisme.

Jusque-là, on grimpait avec comme seule protection la corde en chanvre, celle-ci pouvait se rompre devant une chute libre d'un mètre, sous une charge de 80 kg, la sécurité pour le premier de cordée était inexistante.

Les « cordes ordinaires » en chanvre étaient destinées à subir un effort de traction lent ou une charge statique, elles ne supportaient pas une charge dynamique, c'est-à-dire la chute du premier de cordée.

Avec le polyamide (Nylon), le progrès va être décisif.

Les « cordes spéciales » câblées voient le jour en Grande Bretagne à la fin de la guerre, en conservant les méthodes de fabrication des cordes de marine… Elles seront les premières à offrir une résistance importante, grâce à leur élasticité, permettant de parer la chute d'un grimpeur progressant au-dessus d'un point d'ancrage.

-

En 1947, la corde moderne est mise au point, sur les conseils de Pierre Chevalier, par les établissements Joanny. Une corde à fils parallèles, eux-mêmes formés d'éléments multi-filamentaires en polyamide, protégée par une gaine tressée.

-

C'est une grande avancée… Ces nouvelles cordes vont offrir une vraie sécurité et vont se trouver préservé des frottements avec la roche par leur gaine extérieure.

À Grenoble Maurice Dodero, au sein de la Société des Touristes du Dauphiné, commence l'étude systématique de la résistance des cordes avec la mise au point d'un dispositif d'essai, l'appareil Dodero simulant, pour la corde, la chute d'un grimpeur.

- Les cordes à double et à simple

Jusque-là, les cordées emportaient une corde supplémentaire, pour la descente en rappel, qui s'ajoutait par un nœud à la corde d'attache.

Bientôt les équipementiers vont proposer des cordes à double (9 puis 8 mm), permettant l'assurage pendant l'escalade, en utilisant les deux brins de la corde, et la descente en rappel, sur une même longueur libre. Des cordes à simple sont proposées, pour l'assurage en falaise, sur un seul brin, au début avec un diamètre important (14 puis 12 mm, aujourd'hui 9 et jusqu'à 8.2 mm pour les plus techniques).

- La Commission fédérale des cordes de montagne

En 1950, une Commission des cordes de montagne visant à définir un label est en place au sein de la Fédération Française de la Montagne, conduite par Maurice Dodero et Pierre Henry.

Ce label fixe les conditions, que devront supporter les cordes, pour être agréées. Ce sont les entreprises du bâtiment qui se montreront immédiatement intéressées, plus tardivement les fabricants de cordes d'alpinisme.

En 1962, un appareil de rupture par choc des cordes de montagne est en construction au Laboratoire Nationale de l'Armement de Toulouse avec la collaboration du Ministère de la Défense Nationale, sur le modèle de l'appareil Dodero adapté et perfectionné, il servira à l'homologation des cordes proposées par les fabricants et l'obtention du label fédéral.

Et l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme créera à la suite sa Commission internationale et son label en 1964.

- L'encordement

L'encordement se fait encore directement autour de la taille. Cet usage restera jusqu'en 1975.

En 1963, un baudrier est présenté par les équipementiers pour l'escalade artificielle, en effet dans les grandes voies des Dolomites très surplombantes, avec de nombreux recours à l'escalade artificielle, les grimpeurs confectionnaient déjà un baudrier rudimentaire, avec des sangles tubulaires américaines…

Ces harnachements, pas encore bien adaptés, étaient remisés en revenant à l'escalade libre.

- Les chaussures à semelle Vibram

La semelle Vibram, mise au point par Vitale Bramani en 1935, vient équiper les chaussures de montagne en 1939 en Italie, et sera bientôt proposée en France en 1949.

La polyvalence neige-rocher de ces chaussures est un important progrès technique.

- Les crampons à glace

Imposée par Armand Charlet, une méthode de cramponnage présentée en France comme la technique française, enseignée par l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme, sera fossilisée par l'article « Techniques actuelles de la neige et de la glace » d'André Contamine, paru dans la revue Alpinisme de 1949.

C'est en fait une adaptation de la méthode Eckenstein - dite technique des pieds à plat - définie dès 1908, avec des crampons à dix pointes, fabriqués d'abord chez le forgeron Henri Grivel de Courmayeur, et ensuite ailleurs. Elle avait été expliquée en France dans Alpinisme de 1927.

On le redit, une méthode appropriée aux itinéraires classiques, mais beaucoup moins aux pentes raides et aux progrès à venir… Lire plus loin les péripéties de 1967 et 1969.

Il faudra attendre 1970 pour que la technique frontale, et les crampons 12 pointes, inventés par le forgeron Henri Grivel de Courmayeur, utilisés depuis 1930 par les initiés, soient enfin proposés à tous.

- Les chaussons

En 1948, et après une longue mise au point commencée en 1935, Pierre Allain introduit sur le marché, dans son célèbre magasin de la rue St Sulpice à Paris, un chausson d'escalade à semelle caoutchouc de marque PA.

Les fameux chaussons bleus avec le sigle PA seront immédiatement l'équipement indispensable pour l'escalade à Fontainebleau.

Ils seront un moment utilisé en falaise et en montagne par des initiés, comme en 1953 les frères Henry et Pierre Lesueur, durant l'ascension par l'arête nord-est de la dent du Caïman, mais les chaussures à semelles Vibram, plus commodes et plus confortables en escalade mixte et artificielle seront en ensuite préférées pendant un moment.

Les chaussons PA resteront en France réservés, à quelques exceptions près, aux blocs de Fontainebleau pendant encore quinze ans.

En 1955, les chaussons PA sont adoptés pour l'escalade des parois des Îles Britanniques.

En 1955, sur les falaises, on grimpe en chaussons à semelle de crêpe, puis en chaussons PA, et rapidement en chaussures à semelles Vibram. Un modèle de chaussure légère à semelle Vibram sera proposé en 1953.

En 1962, apparaît un modèle concurrent : Varappe RD de Galibier.

Pierre Allain diffusera ses propres chaussons jusqu'en 1962. Il s'installera ensuite à Uriage en 1963, pour poursuivre le développement et la fabrication de ses mousquetons en alliage d'aluminium.

C'est dans ces années-là que le modèle d'origine échappera à son inventeur et sera récupéré par son fabricant-cordonnier Bourdonneau qui proposera le chausson bleu d'origine, mais sous sa propre marque, avec le sigle : EB super-gratton.

En 1964, apparaît un modèle nouveau : Varappe PA Galibier, appelé « nouvelle PA ».

C'est en 1966, que le chausson d'origine apparaît dans les publicités sous la marque EB super gratton, il restera pour encore quelque temps le modèle de référence.

Puis d'autres fabrications viendront.

En 1967, les chaussons font leurs apparitions généralisées sur les falaises et aussitôt dans les Alpes, permettant bientôt des progrès notables dans l'escalade rocheuse et, à partir de 1974, les chaussons PA devenus la marque EB et leurs dérivés seront indispensables pour toute escalade rocheuse difficile ou pas, en tous lieux.

- Les mousquetons

C'est encore le mousqueton en acier qui est utilisé principalement.

Déjà en 1938, la fabrication d'un mousqueton léger en alliage d'aluminium, avait été essayée par Pierre Allain.

En 1948, le mousqueton léger en alliage d'aluminium (Duralumin) est commercialisé par Allain, mais il devait être utilisé avec prudence, essentiellement pour l'escalade artificielle, car il ne résistait pas à une chute même modeste. L'information technique publiée parle imprudemment d'une résistance bien supérieure aux mousquetons en acier.

Ces mousquetons ne sont pas munis d'un tenon de verrouillage du doigt mobile, comme l'ont été depuis longtemps, par empirisme, les mousquetons en acier, les améliorations n'apparaîtront que plus tard avec les progrès de la science des matériaux.

En 1958, Pierre Allain est le premier à proposer un mousqueton à haute résistance mécanique en alliage léger (Zicral), toujours sans tenon de verrouillage du doigt mobile.

Ce nouveau matériel annonce le mousqueton moderne, avec un poids de 50 grammes, et une résistance à la traction de 1600 daN, capable d'accepter relativement bien l'énergie correspondant à la chute d'un grimpeur, évoluant au-dessus d'un point d'assurage.

Le mousqueton léger en alliage d'aluminium va de généraliser, avec les progrès des matériaux proposés et des facteurs de forme améliorés.

En 1966, le mousqueton en alliage léger, avec verrouillage du doigt d'ouverture, est présenté par Pierre Allain. C'est un véritable élément de sécurité. C'est à ce moment-là, avec la compréhension du système mécanique du dispositif, qu'est apparue l'importance du verrouillage du doigt de fermeture du mousqueton, comme déjà en place par empirisme, pour les mousquetons en acier.

La charge admissible passe de 1600 à 2800 daN.

Le mousqueton en alliage léger devient un véritable élément de sécurité, capable d'accepter - suivant des normes précises - l'énergie correspondant à la chute d'un grimpeur, évoluant au-dessus d'un point d'assurage.

Des fabrications similaires seront bientôt proposées par plusieurs entreprises concurrentes, les progrès de la métallurgie accompagneront les perfectionnements du produit.

- Les piolets

En 1943, le marteau piolet permettant de travailler en terrain mixte et d'enfoncer les pitons et les broches à glace fait son apparition.

En 1950, en Écosse, les escalades hivernales se pratiquaient encore en chaussures à clous et taille de marches dans la glace, les crampons n'étaient pas acceptés comme moyen technique pour les ascensions.

- Dès 1957 et ayant évolué et adopté les crampons, les Écossais vont développer une escalade glaciaire de haut niveau et chercher à améliorer le matériel. La ligne « Zero Gully » sur le Ben Nevis, par Tom Patey, Graeme Nicol et Hamish MacInnes, marque cette évolution.

En 1964, un piolet à manche métallique est proposé sur le continent par un fabricant anglais.

Les progrès de la technique glaciaire, qui commencent à être constatés en Écosse, devront attendre les années 1970 dans nos Alpes.

- Les pitons américains

Les pitons classiques en acier malléable sont largement diffusés et font partie de la panoplie des grimpeurs, avec le marteau pour les enfoncer.

En 1962, les pitons américains - en acier spécial raide et très élastique - traversent l'Atlantique, ils sont très bien adaptés au granite, sont facilement utilisables, réutilisables et récupérables. Ils ont été inventés et utilisés par John Salathé, pour l'ouverture de Lost Arrow dans le Yosemite en 1946.

C'est l'apparition des Bongs, des Leepers, des Angles et autres Rurps… Les pitons classiques conservent cependant leurs avantages dans les parois calcaires en préservant l'intégrité de la roche.

- Les coins de bois

Notons l'utilisation occasionnelle de coins de bois pour sécuriser les passages de fissures larges, avant l'arrivée des pitons américains. Un moyen de protection qui interpelle encore aujourd'hui, par son usage fantasmé. Il offrait une très bonne sécurité, lorsque la sangle ou l'anneau de corde encerclait entièrement l'objet, la cordelette d'attache ne servant qu'au transport !

- Les broches à glace

Les pitons à glace inventés par Welzenbach dans les années 1920, de simples lames métalliques, se perfectionnent ; et dans les années soixante sont proposées des broches tubulaires, des tiges coniques à épines, toutes pénètrent la glace, en étant frappées à l'aide du marteau-piolet.

Dans les mêmes années apparaissent également les modèles autrichiens en forme de tire-bouchons… Cette broche que l'on visse directement dans la glace est une tige d'acier de 5 mm avec sa spirale matricée, sa première utilisation est une épreuve pour les nerfs, pourtant sa tenue à l'arrachage en glace dure est surprenante. La broche vissée va avoir un bel avenir.

- Le casque d'escalade

Notons que des casques figurent dans l'équipement des deux ascensionnistes de l'Eigerwand, Anderl Heckmair et Wiggerl Vörg, en 1938.

Le casque est utilisé avec parcimonie dans les années 1950, et certains utilisaient un casque de chantier et parfois de moto.

Il est adopté régulièrement par les grimpeurs austro-allemands, dès les années 1950.

Mais en France, son usage rencontrera d'abord quelques réticences…

Jean Cousy et René Desmaison sont têtes libres dans la reprise de la voie directe de la face nord de la Cima Grande en 1958, comme ceux de la directe française de la Cima Ovest de 1959. Pas de casque non plus durant l'hivernale de mars 1960 de la paroi nord-ouest de l'Olan.

Ils apparaissent pour la première fois en France dans une répétition du pilier sud-ouest de la Croix de Fer, comme en atteste l'iconographie de La Montagne & Alpinisme de juin 1960.

Pour cette protection essentielle, l'élément déclencheur sera la diffusion mondiale des splendides photographies, relatant la première ascension hivernale de la face nord-ouest de l'Eiger du 6 au 12 mars 1961. Les Austro-allemands Walter Almberger, Toni Kinshofer, Anderl Mannhardt et Toni Hiebeler sont tous équipés de casques.

Il est proposé, dans la note d'information sur le matériel d'alpinisme, de La Montagne & Alpinisme de juin 1961.

Desmaison porte un casque au Pic de Bure en 1961.

En 1961, Gaston Rébuffat dans son livre d'initiation Neige et Roc est encore hésitant « son emploi peut-être se généralisera » et ne propose aucune photographie de grimpeur protégé. La casquette de Guide reste encore populaire, et semble plus photogénique pour les besoins de l'édition.

Le casque entre dans les mœurs et dans les catalogues des magasins français en 1965, et connaîtra de nombreux progrès. Mais les pages publicitaires des magazines de l'époque vantent plus la cigarette que le port du casque.

Un label FFM concernant les casques pour alpiniste sera en place dès 1967.

1960 - L'apparition des coinceurs

En 1960, première utilisation des coinceurs - les nuts - par les grimpeurs britanniques sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles.

Les Britanniques, qui s'interdisent, le plus possible, l'utilisation de pitons, vont trouver une solution élégante pour l'assurage, en coinçant, dans les fissures naturelles de la roche, des pierres et des cailloux, puis des petites pièces de métal - d'abord des boulons - reliées à des anneaux de corde. Ils façonneront ensuite des outils plus adaptés, les coinceurs.

L'emploi de ce moyen de protection va se répandre... d'abord dans les Îles Britanniques, lire plus loin : 1969 - l'usage des coinceurs.

Le coincement de pierres ou de cailloux, dans certaines fissures naturelles de la roche, ont rapidement intéressé les grimpeurs britanniques permettant un ancrage de protection solide, entouré par un anneau de corde, et conforme à leur refus des pitons. Une façon de faire souvent confidentielle, comme en 1954 sur la face ouest de l'Aiguille de Blaitière, où le recours à cet artifice n'avait pas été rendu public, ce qui provoquera quelques incompréhensions.

- Les premiers ancrages après forage de la roche

Le forage de la roche, pour placer un ancrage, a été longtemps l'arme interdite en escalade.

Avoir recours à un seul piton-gollot, sur une paroi de 1000m, vous exposait à l'équivalent d'une excommunication.

Déjà les gollots de la face ouest des Drus, pour reprendre la tentative d'ascension depuis la face nord, avaient été très critiqués en 1952.

En 1958, sur les parois du Yosemite, les Américains sont les premiers à pratiquer systématiquement le forage de la roche pour placer des pitons-gollots ; les ancêtres des « Spits » et autres.

Bientôt dans les Dolomites, on attaque les parois là où elles sont les plus surplombantes avec des longueurs de corde entièrement artificielles et utilisation de nombreux pitons-gollots.

Dans les gorges du Verdon en 1968, « la voie des Enragés » dans la paroi de Duc n'est ouverte qu'avec l'aide de ces mêmes artifices.

- La remontée sur cordes fixes et l'auto-traction

En 1958, dans le Yosemite, les grimpeurs américains utiliseront la technique de siège pour gravir les hautes parois en installant des cordes fixes, remontées ensuite avec l'aide de nœuds de Prusik (et ses dérivés) et la technique de l'auto-traction, la force développée par la jambe permettant la montée du grimpeur.

Plus tard en 1967, dans une ascension en Norvège, perturbée par la pluie et la neige, des grimpeurs du GHM équiperont plus de 800m de cordes fixes, qui seront remontées en auto-traction, aux Jumars et aux singes (et redescendus en rappel avec un frein constitué de mousquetons croisés), pour profiter d'un bref répit de la météorologie.

- La poignée Jumar

En 1958, deux grimpeurs suisses Adolf Jüsy (guide alpin) et Walter Marti (ingénieur) font la mise au point de la poignée automatique Jumar, à mâchoire autobloquante, facilitant la remontée des cordes fixes en paroi et en expédition classique, même utilisation que le singe mécanique déjà utilisé, mais d'un emploi beaucoup plus commode.

La revue La Montagne présentera l'outil en 1963 dans sa chronique matériel.

1963 - La Commission fédérale du matériel de sécurité

En 1963, la Fédération Française de la Montagne décide d'étendre l'objet de la Commission fédérale des cordes de montagne, qui devient la Commission fédérale du matériel de sécurité, et aura compétence sur les éléments essentiels de la sécurité des grimpeurs.

1964 - Un label international pour le matériel

Le principal progrès, dans le matériel d'alpinisme, aura été la mise au point de la corde moderne dès 1947, et depuis ses caractéristiques seront très améliorées, et contrôlées par une normalisation.

En 1964, l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) crée sa Commission internationale, et ses propres spécifications.

Cette certification internationale va venir se substituer aux brevets nationaux, elle est aujourd'hui le garant de la sécurité. Désormais, c'est le même essai reproductible dans les différents laboratoires compétents, qui garantit la qualité des cordes, et sur les éléments essentiels de la sécurité des grimpeurs..

1964 - Des notions de mécanique

La même année, il sera mis en relief - auprès des utilisateurs - la notion fondamentale d'absorption d'énergie, qui doit être prise en compte en cas de sollicitation du matériel de protection, plutôt que la simple résistance mécanique statique…

1967 - La technique française de cramponnage

En 1967, après un colloque franco-allemand sur les techniques glaciaires, l'intervention d'André Contamine dans La Montagne & Alpinisme : « La glace vingt ans après » annonce une timide évolution.

S'il consacre encore la méthode Eckenstein - dite technique des pieds à plat -, appelée curieusement technique française, avec des crampons dix pointe, il admet certains avantages des pointes avant « sollicitant l'appui par la pointe du pied, un peu comme en escalade rocheuse », et du cramponnage frontal. Les crampons avec pointes avant sont qualifiés de matériels nouveaux… disponibles depuis 1929 à Courmayeur !

Il faudra continuer à aller acheter ses crampons à Genève ou à Courmayeur, même si discrètement un modèle est apparu chez les fabricants, dès 1965 en France.

1969 - La technique de la glace et le cramponnage frontal

À ce moment là deux méthodes s'opposaient en France :

- le cramponnage 10 pointes, prescrit par l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme, inspiré de la méthode Eckenstein - la technique des pieds à plat.

- le cramponnage frontal 12 pointes - la technique des pointes avant.

Pour faire avancer le débat qui perdurait, Lucien Devies demanda l'avis de ses collègues autrichiens...

La réponse est sans appel :

« La façon la plus naturelle, car correspondant le plus aux données anatomiques, la plus sûre et la plus économique au point de vue dépense d'énergie, est d'avancer sur la glace raide suivant la marche avec les pointes frontales de crampons à 12 pointes, dite la technique des pointes avant.

La preuve évidente en est que, après l'apparition des crampons à 12 pointes au milieu des années 1930, il se produisit une véritable ruée sur toutes les parois glaciaires, et tous les temps de montée connus jusqu'alors furent considérablement améliorés, parfois même réduits jusqu'à un tiers des meilleurs temps réalisés précédemment…

Par ailleurs c'est très certainement grâce à la technique des pointes avant, qu'au cours des années suivantes, jusqu'à la guerre et même après sa fin, que toutes les grandes parois glaciaires restées vierges furent escaladées et de nombreux parcours répétés ».

Le technicien autrichien qui ne connaît pas la raison de la particularité française insiste :

« Même s'il y a quelques alpinistes qui emploient - en raison de conditions anatomiques particulières - la technique des pieds à plat, dite encore technique Eckenstein, consistant à maintenir avec la surface de la glace la totalité des pointes de crampons et exigeant une forte torsion des chevilles, dans la glace raide avec la même efficacité qu'en utilisant la technique des pointes avant, ceux-ci constituent une exception. Et c'est à notre avis une erreur de recommander - ou même d'imposer - à la grande masse des alpinistes une technique peu naturelle, plus difficile et moins efficace.

Et de longues observations dans le domaine de l'enseignement ont confirmé la supériorité de la technique des pointes avant par rapport à tout autre. Pour profiter au maximum des avantages de cette technique et l'utiliser au mieux, la structure des crampons à pointes frontales est très importante et doit être rigide sans articulation ».

C'est en effet une particularité anatomique qui permettait à certains de conserver la technique des pieds à plat dans les pentes raides (Armand Charlet, Claude Dufourmantelle et autres).

Le débat technique sur le cramponnage était nécessaire, car il concernait directement l'enseignement alpin (voir l'article : La technique de la glace dans La Montagne & Alpinisme de juin 1969).

Et en 1970, les crampons 12 pointes, avec 2 pointes avant, inventés par Henri Grivel dès 1929, utilisés par des grimpeurs allemands, suisses, italiens, et par quelques cordées du GHM en France depuis les années 1930, vont enfin être proposés à tous.

1969 - L'aventure Petzl

Depuis un certain temps, Fernand Petzl, l'un des principaux acteurs de l'exploration souterraine de l'après-guerre, éminent membre de la Section lyonnaise du Club Alpin, du Spéléo-club de Paris et du Spéléo-Groupe du Club Alpin de Grenoble, fabriquait déjà à Grenoble du matériel, pour ses collègues spéléologues du Club Alpin.

En 1969, il améliore les outils existants. Partant d'un simple atelier, une usine est construite à Crolles (Isère). Le matériel conçu pour les spéléologues sera ensuite proposé aux autres activités de montagne : l'escalade, le canyoning, avec le succès que l'on connaît. « Étonnant retournement de l'histoire, quand on sait que les spéléologues de l'Isère ont commencé à utiliser quelques vieilles cordes que leur prêtaient obligeamment leurs camarades alpinistes ».

L'entreprise va développer un matériel d'escalade, de montagne et de sécurité, pour différentes activités sportives et professionnelles.

1969 - L'usage des coinceurs

En 1960, première utilisation des coinceurs - les nuts - par les grimpeurs britanniques sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles.

L'emploi de ce moyen de sécurité va se répandre... d'abord dans les Îles Britanniques.

Dès 1965, un constat inquiétant est fait aux USA, concernant l'usage des pitons en acier spécial. Ils détériorent le rocher, certaines fissures du Yosemite sont irrémédiablement abimées… Nos collègues américains viendront en 1967 chercher une issue dans les Îles Britanniques, avec l'emploi des coinceurs.

- L'utilisation des coinceurs en Europe continentale

Claudio Barbier sera l'un des premiers propagandistes, pour l'usage de ce nouveau moyen de protection en Europe continentale, et aussi utilisateur en inaugurant la voie du Dragon dans les Dolomites en 1969.

L'année suivante, une cordée française reprend l'itinéraire en utilisant ces curieux objets - dont l'emploi a été suggéré par Claudio Barbier - achetés presque en catimini à Cortina d'Ampezzo.

Utilisés dans les Alpes dès 1969, les coinceurs verront leurs formes s'améliorer avec les fameux Hexentrics, Stoppers, Bicoins, Titons et autres Copperheads…

En plus d'être un moyen de protection élégant et efficace, l'utilisation des coinceurs permet souvent de réduire l'exposition de l'escalade, mais en transformant certains grimpeurs en panoplie complète.

Il faudra attendre l'article de Patrick Cordier, paru dans La Montagne & Alpinisme n°2/1974, puis celui d'Henri Agresti, dans LM&A n°2/1977, afin que l'information soit complète en France, au regard des nombreux articles des publications anglo-saxonnes… et l'édition reviendra sur l'aspect technique d'utilisation de ces nouveaux outils, avec un article de Jean-Claude Droyer dans LM&A n°2/1978.

L'usage des coinceurs, proposé en Grande-Bretagne en 1960, apparu dans les Alpes en 1969, se généralise en 1975.

Le travail sur corde

Dans les années 60, des alpinistes vont importer dans le monde du travail des techniques issues de leur pratique sportive. Ce savoir-faire va se répandre révélant certains avantages comparés autres méthodes, tels que le travail sur échelles, échafaudages, et nacelles. Notamment et d'abord dans les Dolomites pour la sécurisation les voies de chemins de fer, dominées par les falaises.

Dans les années 70 en France, le développement du travail sur corde permettra de grandes économies de moyen.

À partir de 1975, apparition d'un matériel spécialisé avec les techniques appropriées sur le marché du bâtiment et des travaux publics.

Les facilités occasionnées pour l'entretien des tours de refroidissement des centrales électriques, évitant la mise en place d'échafaudages, sont l'exemple le plus notoire.

LE MATÉRIEL DE L'ALPINISTE (et du grimpeur) DES ANNÉES 1970 ET APRÈS

- Les chaussons

En 1974, les chaussons d'escalade du type PA, devenus de marque EB, et leurs dérivés, sont les équipements indispensables pour toute escalade rocheuse, difficile ou pas, en tous lieux. Le perfectionnement à venir des chaussons viendra de l'escalade sportive (voir le dossier du CFD : Un historique de l'escalade).

La face ouest des Petites Jorasses (Bron-Contamine-Labrunie-1955) qui passait pour une ascension sérieuse en chaussures de montagne devient, en chaussons, une sympathique et commode escalade.

- Le baudrier

Le premier baudrier d'encordement moderne est mis au point en 1970, par Don Whillans, en Grande-Bretagne.

C'est le recours à l'appui pelvien, venant se substituer à la suspension par la taille du grimpeur, qui se révélera capital en cas de chute.

La revue La Montagne & Alpinisme de 1975 consacre un article un peu technique, sur la conception du baudrier, en mettant l'accent sur le point essentiel de l'appui pelvien. Mais en oubliant de commencer par le début, c'est-à-dire de regarder ce qui est déjà utilisé par les grimpeurs.

Dès 1975, le baudrier Whillans est disponible en Europe continentale, et après quelques errements, les fabricants du continent ne tarderont pas à proposer leurs modèles, les plus appropriés seront fortement inspirés du modèle original de nos amis de Grande-Bretagne.

C'est la généralisation du baudrier moderne, comme moyen de sécurité en escalade et en montagne.

Jusque-là, les grimpeurs s'encordaient à la taille directement avec la corde (avec parfois quelques aménagements destinés à améliorer le confort). Sauf pour les escalades artificielles, en fabriquant eux-mêmes un baudrier rudimentaire, avec des sangles tubulaires américaines, ou dès 1963 en utilisant des harnais proposés par les fabricants, mais vraiment pas adaptés à l'escalade libre.

Le baudrier va devenir également un élément de sécurité indispensable aux skieurs évoluant sur des glaciers, pour faciliter l'encordement et l'extraction d'une crevasse. Bien d'autres utilisations apparaîtront, notamment dans les travaux de grande hauteur, dans les métiers du bâtiment.

- L'outil en forme de huit

Ce sont les Écossais qui ont eu les premiers la bonne idée d'améliorer le descendeur Allain en forme de fourche et dès 1968, « l'outil en forme de huit » était proposé pour les rappels.

En fermant la fourche du descendeur Allain, ils obtenaient une bien plus grande sécurité, petite modification, grande conséquence, mais l'instrument se révélera bien plus qu'un descendeur…

Il faudra quelques années pour que l'engin traverse la Manche.

En 1975, l'outil en forme de huit et le baudrier deviennent les éléments essentiels de la sécurité pour l'assurage et la descente en rappel.

- Les méthodes d'assurage

Jusque-là, l'assurage du compagnon se faisait en passant la corde derrière l'épaule - l'assurage à l'épaule -, ou encore avec le nœud de demi-cabestan depuis un point d'ancrage naturel et plus tard artificiel (piton). Dans un article consacré aux techniques de l'escalade, dans la revue La Montagne & Alpinisme de 1973, l'assurage à l'épaule est toujours proposé, mais avec ce curieux commentaire « une solution à proscrire dès qu'il y a risque de chute importante » !

L'outil en forme de huit facilitera beaucoup - pour un temps - les manœuvres de corde.

Enfin, avec le développement de l'escalade sportive, de nombreux outils seront proposés améliorant la sécurité (plaquette, grigri, etc.). Avec le même objectif, permettre la libération rapide de la corde, pour ne pas gêner le leader, et être capable de parer efficacement la chute.

- Les rappels

Le rappel de corde restait une opération délicate et peu agréable, avec la technique en S. Très peu d'alpinistes utilisaient le descendeur Allain en forme de fourche, mais l'incorporation d'un frein intermédiaire entre l'homme et la corde était à l'esprit de tous.

Pour les descentes techniques, dans les années mil neuf cent soixante, les grimpeurs avertis utilisaient souvent un jeu de mousquetons croisés, faisant office de frein, et un baudrier de fortune, puis différents intermédiaires mécaniques plus ou moins adaptés existeront…

Avec le huit (que l'on peut inverser pour augmenter le freinage) et le baudrier, les alpinistes peuvent envisager les rappels les plus vertigineux…

Le rappel - hier nécessitant des précautions techniques - devient un acte ordinaire de descente.

- L'équipement moderne complet

En cette année charnière 1975, avec l'équipement moderne complet : le baudrier, la corde, les mousquetons modernes et l'assurage au huit (et plus tard avec des dispositifs améliorés, plaquette, grigri, etc.) ou avec un demi-cabestan, les grimpeurs auront à leur disposition une chaîne de sécurité adaptée.

La chute du grimpeur - hier aux effets souvent désastreux - devient une conséquence plus acceptable, et le développement de l'escalade sportive à venir la rendra presque banale… Les ouvrages, portant sur les techniques de l'alpinisme de cette époque, vont très vite perdre toute actualité, devant les progrès apparus.

1978 - Le développement de l'escalade rocheuse en falaise

- L'usage généralisé des ancrages après un forage de la roche

En 1978, dans l'exploration des parois des Gorges du Verdon, une révolution va bouleverser les façons de faire. Elle propose de tracer un itinéraire en fonction des possibilités de l'escalade, en ne restant plus tributaire des moyens de sécurisation implantés dans les reliefs naturels de la roche (coinceurs et pitons), par le recours généralisé à des ancrages après un forage de la roche, et placés d'une façon réfléchie.

La ligne Dingomaniaque sera la première grande voie équipée de cette manière.

En Europe continentale, on assistera peu à peu à l'équipement systématique des falaises, par des ancrages placés après forage de la roche.

À ce moment-là

C'est à ce moment-là, par cette décision prise par les meilleurs grimpeurs de ce moment, que deux options vont s'écarter nettement :

- l'escalade rocheuse sécurisée, avec ancrages forés.

- l'escalade liée à l'alpinisme, avec des protections amovibles (coinceurs et pitons)

- Deux types d'ancrage après le forage de la roche

En falaise, pour les sites sécurisés, deux types d'ancrage après le forage de la roche vont être régulièrement utilisés, les « Spits » et les « Rings » forgés (voir la recommandation de 1986).

- L'équipement par le haut en falaise

Antérieurement, il ne venait à l'esprit de personne d'équiper une falaise de quelques hauteurs par le haut.

Seule en 1965, la courte falaise de Surgy avait vu un équipement général des voies par Guy Richard, avec une implantation réfléchie des points d'ancrage placés en rappel.

La technique du rappel encore archaïque, l'absence du baudrier et du descendeur limitaient les initiatives qui auraient provoqué un tollé.

Le credo était de partir du bas, de placer ses protections et ensuite d'élaguer… par suppression des points d'aide.

La nouvelle génération proposera une manière radicale d'équiper des voies d'escalade.

- L'escalade sécurisée en falaise

Désormais, on assiste à une implantation judicieuse des ancrages après le forage de la roche. Ce sera une façon de sécuriser l'escalade.

Ces parcours sont très souvent équipés depuis le haut en rappel.

Bien peu de sites d'escalade en France vont rester non équipés pour permettre de grimper en plaçant soi-même ses protections.

Avec cette manière de faire, réalisée sans réflexion, sans concertation et sans précaution, les falaises de France, et d'autres pays voisins, seront bientôt couvertes de « Rings » et « Spits ».

Mais face à l'engouement et sur une roche fragile comme le calcaire, les itinéraires sans équipement fixe ne résisteraient pas à un délabrement, dû aux placements et aux enlèvements successifs des coinceurs et des pitons.

Si cette démarche permet de multiplier à l'infini les possibilités d'escalade, c'est aussi un réducteur d'aventure… et la prolifération des ancrages, placés après le forage de la roche, doit mener les grimpeurs à s'interroger sur l'état du terrain de jeu qui sera légué aux générations futures.

Dès lors, on va assister à l'équipement tous azimuts à l'aide des perforeuses électriques et à essence.

Des itinéraires sans équipement à demeure, seront réservés à ce que certains appellent le terrain d'aventure, mais ils devront être choisis avec précaution pour éviter leurs dégradations rapides.

Cette nouvelle orientation - l'escalade sportive sécurisée - s'oppose radicalement aux règles des Britanniques et de certaines écoles américaines qui refusent et dénoncent cette méthode et cette assistance. Ces équipements atteindront les falaises d'altitude.

- En haute montagne

Plus tard, certains errements seront soulignés par la cordée suisse de Michel Piola en 1985. Engagés dans une voie nouvelle et difficile sur la face nord-ouest du Peigne dans le massif du Mont-Blanc, les grimpeurs ont la surprise de croiser à peu de distance deux équipeurs descendant en rappel, traçant à l'aide d'une perceuse portative un itinéraire nouveau qui deviendra « Faut-il brûler les prophètes? ».

Piola et ses compagnons vont appeler leur itinéraire réussi en bon style « Sombre dimanche », le souvenir d'une mauvaise rencontre peut-être...

Déjà le recours aux ancrages artificiels en haute montagne était sérieusement critiqué, et l'équipement des lignes d'escalade par le haut - en dehors des falaises d'altitude - sera jugé inacceptable par la plupart des alpinistes.

Ce sera une prise de conscience générale pour limiter drastiquement les forages de la roche en montagne… et les ancrages suggérés pour la protection resteront les pitons et les coinceurs et bien sûr les reliefs naturels…

La pérennité des équipements

La pérennité des équipements restera une question sérieuse. Deux grandes orientations s'observent :

- les itinéraires granitiques où la protection par coinceurs est commode,

- les parcours en terrain calcaire où les protections à l'aide d'ancrages inamovibles est indispensable.

L'entretien régulier des voies les plus classiques devra être suggéré.

1978 - Les éléments de sécurité

- Les coinceurs

Comme déjà souligné, après les articles de Patrick Cordier (LM&A n°2/1974) et d'Henri Agresti (LM&A n°2/1977), la revue La Montagne & Alpinisme n°2/1978 revient sur l'aspect technique d'utilisation des coinceurs avec un article de Jean-Claude Droyer.

- Un coinceur automatique à cames

Une invention décisive est proposée, par le Nord-américain Ray Jardine, un coinceur automatique et réglable reposant sur l'opposition de deux cames - le Friend - qui sera plusieurs fois amélioré, pour arriver aux merveilles de technologie qui nous sont proposées aujourd'hui…

- Les dégaines

À l'origine de l'emploi des pitons, certains se décordaient pour passer la corde dans l'anneau du piton, puis la connexion entre l'ancrage et la corde sera un mousqueton dès 1910, souvent avec un anneau de corde pour faciliter la circulation de la corde.

Jusqu'au milieu des années 1970, dans les voies nécessitant plusieurs pitons, les grimpeurs se servaient de paires de mousquetons et d'anneaux de corde, pour rendre la liaison plus souple.

En 1978, apparaissent les « dégaines », un assemblage de deux mousquetons reliés par une sangle nouée, qui sera bientôt amélioré et proposé dans le commerce avec une sangle cousue… Un terme technique sera introduit pour désigner l'appareillage : le connecteur, mais il ne rencontrera pas l'adhésion populaire et restera surtout utilisé dans les descriptions et explications se voulant élaborées.

- Les cordes

Les améliorations dans la fabrication des cordes ont été constantes depuis 1950, dans la composition de la fibre synthétique, le perfectionnement de la fabrication des éléments multi-filamentaires et de la gaine, la diminution du poids et du diamètre. Le nombre de chutes acceptables, pour une même corde, a considérablement augmenté. L'amortissement de la chute - banale à la fin du siècle - accompagne l'élasticité du produit, le diamètre proposé en simple brin ira de 12 mm jusqu'à 8,2mm pour les cordes les plus techniques du moment.

- Les longueurs de corde entre les relais

Les longueurs de corde entre deux relais ont beaucoup augmenté avec les progrès du matériel, l'amélioration de la technique, les dégaines et surtout avec les ancrages forés qui limitent le frottement par leur positionnement réfléchi et la suppression des angles donnés à la corde.

De 15m à 20m dans les années mil neuf cent cinquante, les longueurs classiques possibles iront jusqu'à 40m, à la fin du XXe siècle…

Des approches techniques essentielles

- Des notions de mécanique

Déjà en 1964, des notions de mécanique avaient été proposées, dont celle fondamentale de l'absorption d'énergie qui doit être prise en compte, en cas de sollicitation du matériel de protection, plutôt que la simple résistance mécanique statique…

- Le dimensionnement des ancrages

En 1986, mise en garde d'Henry Sigayret, qui tentera d'initier les équipeurs à la résistance des matériaux et aux règles du BTP dans La Montagne & Alpinisme n°3/1986, pour un dimensionnement correct des ancrages.

En falaise pour les sites sécurisés, deux types d'ancrage après un forage de la roche vont être régulièrement utilisés :

- Les « Spits » qui auront un diamètre de 8 mm, pour atteindre 12 mm après l'intervention, soit une bonne sécurité.

- Les « Rings » forgés qui assurent une certaine pérennité du scellement…

Il restera à tenir compte de la corrosion, en particulier sur les falaises en bordure de mer…

- L'ancrage primaire

En montagne, il sera mis en exergue l'ancrage primaire.

Les manuels d'enseignement alpin insistent désormais sur le rôle et le placement de cet ancrage essentiel, qui doit être installé rapidement au-dessus de chaque relais d'une escalade, de façon à éviter à la corde un facteur de chute important (le rapport entre la hauteur de chute et la longueur de corde disponible) pouvant mettre en cause la résistance de la corde.

UNE RÉVOLUTION TECHNIQUE POUR L'ESCALADE GLACIAIRE EN 1972

Dès 1970, même si les alpinistes performants vont être de plus en plus des professionnels et des sportifs de haut niveau, c'est le matériel qui va apporter une véritable révolution technique… et une issue pour les novateurs.

C'est d'abord en Écosse que les progrès apparaîtront.

- Les crampons à glace

Comme déjà évoqués, les crampons avec pointes avant, inventés par Henri Grivel dès 1929, utilisés, depuis les années 1930, par des grimpeurs allemands, suisses, italiens et en France par quelques initiés, sont enfin proposés à tous en France.

Et bientôt un modèle rigide sera proposé dans les années 1970.

Des crampons quatre pointes avant sont mis au point et utilisés par des grimpeurs allemands dès 1969 et arriveront ensuite sur le marché... Plus tard, des modèles avec les pointes avant adaptables seront commercialisés. Les progrès de la métallurgie accompagneront les perfectionnements du produit.

- Les piolets modernes

Dans les années 1970, le piolet moderne est peu à peu mis au point en Écosse.

Hamish MacInnes est l'inventeur du premier modèle de piolet-traction, le « Terrordactyl », avec une lame très fortement inclinée, au même moment John Cunningham expérimente des marteaux à lame recourbée…

Ce seront des progrès décisifs. L'auto-verrouillage naturel changeait complètement la façon de faire… Une petite modification, pour de très grands progrès.

Le piolet moderne sera, au fil du temps, amélioré et perfectionné. Avec ces nouveaux outils, il devenait possible de franchir des passages rocheux recouverts de minces pellicules de glace, où toute taille de marche était impossible… et bien plus un peu plus tard… Là aussi les progrès de la métallurgie accompagneront les perfectionnements du produit.

La chronique du matériel de La Montagne & Alpinisme de fin 1977 montre que les perfectionnements ont mis du temps à traverser la Manche.

- Le piolet traction dans les Alpes

En 1972, Walter Cecchinel a développé une technique glaciaire s'inspirant de celle utilisée par les Écossais, - qui ne sont presque jamais venus dans les Alpes exercer leurs talents -. Il va faire connaître la méthode du piolet-traction, et la proposer dans les enseignements donnés à l'École nationale de Ski et d'Alpinisme, en complément de la manière classique.

Cet événement bouleverse les habitudes de l'ENSA, qui enseignait toujours une méthode française, définie par Armand Charlet, et restait aveugle aux perfectionnements, apparus il y a trente-cinq ans.

Les fabricants continentaux ne tarderont pas à se montrer des plus créatifs, pour faire évoluer ce matériel.