L'escalade rocheuse et glaciaire

Préambule

L'alpinisme consiste à gravir une montagne, une cime, divers accidents naturels. Des initiatives souvent liées aux incertitudes du milieu naturel et aux sensations attachées à l'altitude. L'objectif est d'atteindre un sommet, qui représente très fréquemment la concrétisation d'un projet.

D'autres pratiques s'intéresseront au seul plaisir du geste sportif, à la seule satisfaction de franchir un obstacle particulier. Des disciplines s'écartant le plus souvent des codes de l'alpinisme et de l'altitude, et avec plusieurs façons de faire :

- L'escalade rocheuse en falaise

- L'escalade rocheuse de bloc

- L'escalade glaciaire en site naturel et artificiel.

Notons que dès 1960, les grimpeurs s'intéresseront déjà aux parois du Vercors et de la Chartreuse. Des escalades qui se terminaient sur les hauts plateaux, avec parfois la rencontre d'un troupeau de moutons tranquillement occupés à brouter l'herbe des lieux. Une pratique qui dérogeait déjà au sacro-saint attrait du sommet de l'époque.

L'ESCALADE ROCHEUSE EN FALAISE

D'abord, au début du XXe siècle en France, une discipline sportive servant principalement à l'entraînement pour l'alpinisme. C'est à partir des années 1980 que certains - en plus grand nombre - se sont écartés des valeurs de la montagne, pour ne retenir que l'intérêt sportif de la pratique…

Depuis cette date, l'escalade rocheuse connaît un engouement remarquable, soit au niveau de la recherche de la plus haute difficulté, soit au niveau de la compétition, soit encore comme activité de loisir.

Une activité qui - généralement - réclame moins d'engagements, moins de contraintes, et surtout propose beaucoup moins d'incertitude que l'alpinisme.

L'ESCALADE DE BLOC

Depuis 1908, peut-être 1906, d'abord en France dans les chaos gréseux de la forêt de Fontainebleau, c'était est une activité également préparatoire à l'alpinisme qui deviendra aussi et peu à peu une façon de faire autonome.

L'ESCALADE GLACIAIRE EN SITE NATUREL ET ARTIFICIEL.

Depuis 1975, la chronologie, d'une nouvelle forme de pratique, sur des surfaces glacées, est proposée, accompagnant les progrès du matériel : crampons et piolets.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommaire :

- Une chronologie des événements se rapportant à la falaise et au bloc

- Les structures artificielles d'escalade (SAE) et la compétition

1 - L'ESCALADE ROCHEUSE EN FALAISE

- Au XIXe siècle et au début des années 1900

- Les années 1930

- Les années 1940-1950

- Les années 1960-1970 et 1980

- Les années 1990 et 2000

2 - ÉCOLE DE BLOCS

- Dans les années 1900 et 1920

- Dans les années 1930 et 1940

- Dans les années 1950 et 1960

- Dans les années 1970 - 1980 - 2000 et ensuite

3 - L'ESCALADE GLACIAIRE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNE CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS SE RAPPORTANT À LA FALAISE ET AU BLOC

Au moyen d'une chronologie des événements marquants, nous avons voulu montrer l'évolution des différentes manières, dans l'art de grimper, en signalant les faits majeurs et les avancées techniques et éthiques.

Rappelons que comme pour l'alpinisme, l'escalade est une discipline « sans règlement et sans arbitre, fondée sur une éthique non écrite et fluctuante… » ; sauf bien entendu en ce qui concerne les compétitions d'escalade, apparues en 1985 en Europe occidentale.

Avec l'engouement pour l'escalade de la fin du XXe siècle, deux écoles vont nettement se différencier : « l'escalade en falaise » et « l'escalade de blocs ».

Il y a évidemment des connexions entre les façons de faire… Et beaucoup navigueront facilement entre ces deux disciplines.

Escalade rocheuse en falaise

Présentation chronologique de l'escalade en falaise, en regardant principalement ce qui s'est fait en France, mais en conservant quelques repères chez nos collègues étrangers. Cette spécialisation utilise les moyens classiques d'assurage, constitués par les ancrages naturels et artificiels, les connecteurs (mousquetons et dégaines), le baudrier, les chaussons d'escalade et la corde.

Pour le bloc

Nous nous limiterons (pour le moment) aux rochers de Fontainebleau, qui proposent en raccourci ce qui se fait dans le monde particulier du bloc…

Mais d'autres massifs en France ont acquis une belle notoriété comme le site d'Annot.

Ici, le plus souvent, pas de corde, ni les moyens classiques d'assurage, seulement des chaussons d'escalade, c'est le matelas amortisseur - le crash pad - depuis les années 1980, et la parade des collègues qui assurent la sécurité.

Insistons sur l'apprivoisement nécessaire de la technique pour la parade des chutes, qui ne doit pas s'improviser et devrait se pratiquer avec au moins deux pareurs expérimentés.

Une évolution constante

On pourra constater que le haut niveau sportif, atteint aujourd'hui, est le résultat d'une longue approche. D'une évolution constante depuis le début du XXe siècle, d'une avancée technique régulière, avec un temps qui deviendra très étendu consacré à l'entraînement, une sécurité renforcée et un perfectionnement du matériel et des accessoires.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

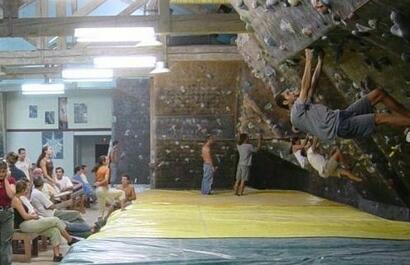

LES STRUCTURES ARTIFICIELLES D'ESCALADE (SAE)

Depuis les années 1980, l'entraînement c'est beaucoup amélioré, avec les structures artificielles ; d'abord sur des éléments basiques, comme le mur de la digue d'Orléans (1958), celui de la citadelle Vauban de Lille (1958), et les salles proposant des murs artificiels spécialisés en Angleterre.

Précurseurs en la matière, comme dans beaucoup d'applications se rapportant à l'alpinisme et à l'escalade, les Britanniques ont développé depuis les années 1960 des salles d'escalade permettant un entraînement par tous les temps… Plusieurs universités se sont dotées de murs en briques.

En France déjà en 1978, la Section Montagne de la FSGT préconise l'utilisation du mur artificiel, pour rendre l'escalade plus populaire.

Un article « Le mur d'escalade », délicieusement suranné, est proposé par Claude Egon dans La Montagne & Alpinisme n°2/1980.

La « Commission d'Enseignement alpin » et celle « des Équipements » du Club Alpin vont publier une étude sur le sujet en 1982.

Grimper sur des structures artificielles se révélera une méthode décisive d'entraînement à l'escalade, annonçant les progrès sportifs important à venir…

En France, les premières enceintes consacrées datent de 1982, d'abord dans le gymnase du lycée de Corbeil, puis dans le milieu associatif.

La première salle d'escalade moderne est ouverte au public en 1987 en Belgique et en 1992 en France.

L'ancienne approche - préconisant un long apprentissage pour devenir d'abord un montagnard, plus tard un grimpeur ou un alpiniste - est rangée dans les placards de l'histoire…

Rapidement, l'escalade sur murs artificiels va se développer, avec les salles spécialisées reproduisant les deux types de grimpe :

< Les salles qui proposent des murs de grande hauteur jusqu'à 20 m et plus, où l'on grimpe avec l'assurage de la corde et au moyen de prises en résine, par des itinéraires marqués de différents niveaux… Les premières enceintes consacrées datent des années 1980. La première salle d'escalade ouverte au public en France date de 1992.

< Les salles de blocs d'une hauteur limitée à 4,70 m, où l'on grimpe sans corde, également à l'aide de prises en résine, sur des itinéraires marqués de différents niveaux, en étant protégé par des matelas amortisseurs.

La première salle d'escalade de blocs en France est créée en 1995, à l'initiative de Vincent Albrand et de Christophe Daconceicao. Alors jeunes grimpeurs et membres de l'équipe de France d'escalade, ils s'entraînaient dans leur garage sur un « micro-mur d'escalade ». Par la suite, leur idée fût d'adapter cet outil d'entraînement, afin qu'il soit accessible au plus grand nombre, la salle d'Aix-en-Provence et le « concept Grimper » étaient nés ! Deux salles à Marseille et à Aix perpétuent la bonne idée, qui depuis a fait des émules. Elles seront transmises à la société Climb'up en 2019.

Les salles Climb'up, à l'initiative de François Petit, vont rapidement devenir une chaîne de salles (bloc et corde). À Lyon d'abord en 2011, Dijon, Épinay, Orléans et Bouc-Bel-Air en 2015 et ensuite plusieurs autres salles dans les Bouches-du-Rhône et ailleurs.

D'autres entreprises similaires sont implantées dans les régions et les principales métropoles.

La compétition d'escalade rocheuse

C'est en Union Soviétique que des compétitions d'escalade apparaîtront après la Seconde Guerre mondiale, elles resteront réservées aux grimpeurs de ces républiques.

Les premières compétitions d'escalade en Europe occidentale sont organisées sur les falaises de Chamonix en juin 1985 et de Bardonecchia en Italie en juillet 1985, ensuite en 1986 à Vaulx-en-Velin sur structure artificielle. Lire un historique au paragraphe : L'escalade en falaise - 1985 - Les premières compétitions d'escalade.

Les précautions insuffisantes prises pour l'environnement, durant les premières manifestations publiques sur falaises naturelles, conduiront à proposer ces manifestations seulement sur structures artificielles.

L'inscription de l'escalade dans les sports olympiques en 2020 (2021) permet les projets les plus inespérés pour l'instance compétente accréditée : la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNE CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS SE RAPPORTANT À L'ESCALADE GLACIAIRE

Une pratique d'abord liée à l'alpinisme, le début de la particularité peut se situer :

- En Écosse, en 1970, les progrès du matériel et des techniques, et l'audace des protagonistes, vont transformer complètement les façons de faire des alpinistes.

- En France, en 1975, avec l'escalade de cascades de glace et de goulottes, et après les progrès du matériel, crampons et piolets venus d'Écosse.

La compétition d'escalade glaciaire

Depuis 1998, on assiste à un intérêt notable pour une forme de compétition d'escalade glaciaire, sur structures naturelles et artificielles.

Un équipement de premier ordre, que possède la commune de Champagny-en-Vanoise, permet cette pratique sportive hivernale sur structure artificielle, qui peut s'envisager aussi comme un loisir sportif de mi-décembre à mi-mars.

Une structure artificielle constituée d'une tour aménagée couverte de glace, d'une hauteur de 24 m, et proposant des dévers de 15 m. Les ancrages de sécurité sont en place. Les grimpeurs utilisent crampons et piolets, des outils de plus en plus perfectionnés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - ESSAI DE CHRONOLOGIE DE L'ESCALADE ROCHEUSE EN FALAISE

D'abord en Grande-Bretagne et en Allemagne, une discipline sportive en dehors de l'alpinisme.

Déjà en 1826, dans Lake District, un berger William Atkinson avait gravi Pillar Rock par « Old West Climb », parcours pouvant déjà s'apparenter à de l'escalade.

AU XIXeSIÈCLE

Année 1884 - Le premier escaladeur

Walter Perry Haskett est le premier grimpeur connu ; il est considéré comme le père de l'escalade britannique et mondiale. Il franchit seul et sans corde Needle Rigge sur Great Gable, dans la région de Lake District, au centre de l'Angleterre.

L'obstacle escaladé correspond au troisième degré de la graduation française des difficultés, qui sera proposée plus tard, et la corde est estimée être un moyen artificiel.

Haskett, qui réussira à la même époque plusieurs escalades notables, ne s'intéressera jamais à l'alpinisme.

Les Britanniques sont les premiers à proposer une escalade sportive, avec une éthique précise et sans relation avec l'alpinisme.

Année 1890 et avant - L'autre berceau

Premières escalades dans le massif de l'Elbsandstein, sur le bord de l'Elbe, dans la Saxe en Allemagne. Cet ensemble de tours de grès va devenir l'autre berceau de l'escalade sportive, là aussi au début presque sans relation avec l'alpinisme.

Année 1898 - Le quatrième degré

Owen Glynne Jones réussit avec un compagnon Pinnacle Face sur Scafell Grag, dans la région de Lake District, dans le centre de l'Angleterre.

La difficulté, qui ne commencera à être codifiée qu'en 1924 en Europe continentale, correspond au quatrième degré dans la graduation française en devenir et la corde fait partie du bon style.

DANS LES ANNÉES 1900

Année 1900 - L'exploration des Calanques

Création à Marseille d'un petit groupe informel - le Rocher Club de Provence - qui va se livrer à l'exploration des différentes tours, arêtes et sommets des Calanques, mais ce n'est pas encore de l'escalade, plutôt de la découverte.

Année 1903 - Déjà le très difficile

Une escalade exceptionnelle est réalisée avec Botterill's Slab, toujours dans Lake District, en Angleterre. La difficulté est du cinquième degré.

Année 1905 - Une éthique rigoureuse

En Allemagne dans le massif de l'Elbsandstein, début de l'escalade sportive, régie par des règles strictes proposées par Rudolf Fehrmann, basées sur l'idée que le grimpeur ne doit compter que sur ses propres forces. L'assurage se fait au moyen d'anneaux de corde et de nœuds coincés dans les reliefs naturels pour préserver la roche fragile en grès.

L'éthique rigoureuse est destinée à sauvegarder les possibilités ultérieures d'escalade libre. C'est un sport très populaire dans ce massif qui compte de nombreux adeptes.

- Le sixième degré

Dans le massif de l'Elbsandstein, première escalade présentant un obstacle du sixième degré de la graduation française des difficultés, qui ne sera proposée que plus tard.

L'exploit est réalisé par Olivier Perry-Smith et par Rudolf Fehrmann durant les premières ascensions de Teufelsturn.

Année 1908 - Le Groupe des Rochassiers

Dès 1908, peut-être 1906, des anciens des Caravanes scolaires de la Section de Paris du Club Alpin, commencent à fréquenter régulièrement les massifs de rochers de la forêt de Fontainebleau, dans le but de s'initier et de s'entraîner à l'escalade, ils se rassemblent au sein d'une entité informelle le « Groupe des Rochassiers »... Durant l'été dans les Alpes, ils entreprennent plusieurs ascensions et escalades rocheuses.

Année 1910 - Les principales avancées techniques viendront des Alpes orientales.

Elles seront liées aux grandes ascensions des parois calcaires des Alpes orientale (voir le dossier du CFD : Un historique de l'alpinisme de 1492 à 1914).

C'est à ce moment-là, avec l'utilisation des crochets de murailles (pitons) que les notions d'escalade libre et d'escalade mixte et artificielle commenceront à être évoquées.

Année 1911 - La polémique concernant les moyens

En cette année 1911 paraît dans le titre Deutscher Alpenzeitung, sous la plume de Paul Preuss, l'article clé concernant les moyens de l'escalade. C'est le début de l'immense polémique sur l'utilisation de moyens artificiels en escalade (voir le dossier du CFD : Un historique de l'alpinisme de 1492 à 1914).

Le matériel du grimpeur jusqu'en 1914

En 1908, l'équipement des grimpeurs est sommaire, la corde en chanvre, espadrilles de corde ou d'étoffes dans les ascensions rocheuses, l'encordement est direct à la taille.

Mais des techniques nouvelles vont profondément modifier les façons de faire.

- Les crochets de muraille

Les « crochets de muraille » - appelés aussi « crampons de fer » - sont des ancrages artificiels, des lames en acier, terminées par des anneaux, enfoncées à l'aide d'un marteau dans les fissures naturelles de la roche (les pitons en France).

Ils sont utilisés dès 1870, dans les Alpes orientales, pour amarrer les rappels permettant la redescente des raides parois des Dolomites, puis pour l'assurage et la progression. Ils auront une utilisation très confidentielle, seulement dévoilée en France dans les années mil neuf cent trente.

Les crochets de muraille ne seront pas admis, pour un temps, en Grande Bretagne, et acceptés suivant leur propre éthique dans le massif de l'Elbsandstein.

- Les mousquetons

En 1910, le Munichois Otto Herzog emprunte aux pompiers de Munich le mousqueton en acier qui permet la liaison commode entre le crochet de muraille et la corde. Dès 1913, un magasin spécialisé de Munich propose déjà ces mousquetons à la vente.

- Les manchons

Hans Kresz chausse pour la première fois dans les Dolomites des espadrilles à semelle de feutre, les fameux manchons.

Les espadrilles renforcées des Dolomites, les Kletterschuch sont en usage en France dès 1908… Les manchons suivront.

- Les rappels de corde

Le rappel de la corde, pour faciliter la descente, avait été inventé par Edward Whymper, dans les Alpes occidentales dès 1864. Mais en utilisant la seule force des bras, le procédé restera très archaïque.

Bientôt les rappels de corde seront employés pour la descente des reliefs calcaires très raides des Alpes orientales, en recherchant un moyen de freinage, comme la technique très aléatoire de la « Kletterschluss », à l'aide de la jambe et les pieds. Viendra un premier progrès, avec la méthode genevoise, utilisant le bas du corps et un bras.

La technique du rappel en S, avec le freinage de la descente, par le frottement du corps, beaucoup plus sécurisante, sera développée par Hans Dulfer avant 1914, la « Dülfersitz ». Cette technique de descente à la corde restera utilisée jusqu'à la commercialisation de l'outil en forme de huit et du baudrier, dans les années mil neuf cent soixante-dix.

Parallèlement, Hans Fiechtl propose une méthode de progression, la traversée à la corde.

Année 1914 - Scafell's Central Buttress

C'est encore une performance de premier ordre qui est réussie par Siegfried Herford, avec l'escalade de Scafell's Central Buttress, toujours dans Lake District, qui est le terrain de jeu principal des Iles Britanniques.

La difficulté correspond au cinquième degré, en respectant bien entendu l'éthique britannique : pas de piton, pas de point d'aide…

Année 1918 - Un exploit en avance d'au-moins une génération

Il est réalisé dans l'Elbsandstein, en Allemagne par Emanuel Strubich et Arno Sieber, sur l'arête ouest de Wilder Köpf. C'est un exploit en avance d'au-moins une génération (6b, dans la graduation utilisée aujourd'hui en France).

Il faut redire ici que les falaises de l'Elbe et de Lake District ont été les sites précurseurs de l'escalade sportive.

Année 1919 - Le G.H.M.

Issu du Groupe des Rochassiers, c'est la création du Groupe de Haute Montagne, et la naissance d'un alpinisme français sportif et élitiste.

DANS LES ANNÉES 1920

Année 1923 - La recherche d'une évaluation des difficultés

- Des réclamations et des demandes, pour obtenir des descriptions et des évaluations précises des ascensions, figurent dans la revue du Club Alpin La Montagne : « cela rendrait de grands services particulièrement aux sans guides ».

Dans les relations des itinéraires qui commencent à être publiées, il apparaissait un embarras certain pour situer la difficulté d'un itinéraire ou d'un passage d'escalade.

Les évaluations se font par des formules diverses et variées : difficulté suprême, supérieure, extrême, considérable, importante, appréciable, fatigante, sérieuse, insignifiante, etc. totalement approximatives et ambigües.

Les premiers guides Vallot-Fischbacher de 1925 à 1937 auront recours à ces formulations qui ne pourront que provoquer perplexités et embarras.

La description des itinéraires et l'évaluation des difficultés seront les deux éléments principaux qui permettront l'essor de l'alpinisme sportif et autonome…

Et déjà des propositions sont suggérées, pour instaurer une échelle de difficultés, destinée à obtenir une classification des ascensions, soutenue par une comparaison avec des itinéraires connus de référence.

Le Groupe de Haute Montagne va largement œuvrer à développer l'information alpine et va chercher à aller vers une clarification.

Année 1924 - Une échelle des difficultés

En 1924, Willo Welzenbach propose une évaluation des difficultés des escalades rocheuses par une échelle en six degrés, s'inspirant des notations pédagogiques germaniques en cinq degrés, avec un sixième degré représentant la limite des possibilités humaines.

C'est une graduation basée sur la comparaison avec des escalades de référence, elle sera désormais utilisée pour situer les difficultés dans les Alpes orientales.

Les articles de Dominico Rudatis, dans la revue Alpinismo (1929) et dans l'Annuaire du Club Alpin Académique Italien (1927-1931), viendront soutenir cette proposition.

Année 1927 - L'arête de Marseille

Deux cordées se retrouvent par hasard au pied de l'arête ouest de la Grande Candelle, dans les Calanques de Marseille. La cordée autochtone comprend Jean Laurent et Ernest Wyss, qui avaient déjà reconnu la partie supérieure en rappel, et les Parisiens de l'école de Fontainebleau Hugues et Maurice Paillon.

Ils unissent leurs efforts, emmenés par Hugues Paillon, pour réaliser la première ascension de l'arête de Marseille, qui deviendra l'escalade la plus célèbre des Calanques (dans la longueur du départ, quelques coins de bois étaient en place, signe d'une tentative précédente, et quelques baragnes facilitaient la progression).

C'est une incursion isolée de l'escalade difficile dans les Calanques, qui en est encore à l'ère de la découverte, pas tout à fait encore dans celle de l'escalade sportive.

DANS LES ANNÉES 1930

Création des écoles d'escalade en falaise préparatoires à l'alpinisme.

Année 1930 - Les Ardennes belges

Les alpinistes belges, en premier lieu le roi Albert 1er, alpiniste notoire, qui fréquente régulièrement les Dolomites, trouvent dans les Ardennes belges des falaises rocheuses propices à l'entraînement physique et à la préparation technique.

C'est le début de l'exploration des falaises de Freyr, sur les bords de la Meuse, avec marche en cordée, assurage, etc.

C'est aussi l'apparition des pitons et mousquetons pour l'escalade en falaise (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste).

L'emploi des pitons ramené des Dolomites permet des itinéraires audacieux.

C'est le roi Albert qui a fait fabriquer les premiers ancrages utilisés…

Année 1932 - Les Calanques

Début de l'exploration des falaises des Calanques de Marseille, à des fins d'escalade, notamment par Henry Barrin et Charles Magnol et plus tard Georges Albert.

- Les révélateurs des nouveaux matériels

Jusque-là, l'utilisation des nouveaux matériels, venant des Dolomites et des Alpes orientales, facilitant beaucoup les ascensions, était restée dans la confidence des initiés…

En 1932, un article d'Alain Leray paraît dans La Montagne. L'auteur présente pour la première fois en France une information sur l'utilisation des pitons et des mousquetons en escalade.

En 1933, Raymond Gaché, toujours dans La Montagne, note « En ce moment nous assistons à l'introduction en France des méthodes dolomitiques avec leur arsenal d'étriers, de pitons à rocher et à glace, de mousquetons, de marteaux ».

Année 1933 - Au-delà du sixième degré

Dans le massif du Rätikon, sur la frontière austro-suisse, E. Burger, K. Bizjak et F. Matt escaladent la face sud du Gross Drusenturn.

Le passage clé - une fissure surplombante - n'est répété qu'en 1979 (6b).

- Le Spigolo de l'Al'legne

Dans les Ardennes belges, première ascension du Spigolo de la falaise de l'Al'legne à Freyr, le roi Albert était dans les tentatives et fera une répétition de l'itinéraire durant la même année.

L'escalade atteint sur les bords de la Meuse un haut niveau technique, en avance sur tout ce qui se fait en France, hormis bien sûr l'escalade de blocs à Fontainebleau.

Année 1935 - La Directissime de l'Al'legne

Dans les Ardennes belges, escalade du grand dièdre principal de la falaise de l'Al'legne à Freyr, la Directissime qui deviendra la voie la plus classique du massif. La difficulté abordée est le cinquième degré, les pitons ne servant normalement que comme points d'assurage.

- Le retard des Parisiens

Première sortie collective d'escalade, organisée par la Section de Paris du Club Alpin, vers les falaises des Ardennes belges « et rares sont ceux qui se risquent en tête ». Les Parisiens vont pouvoir mesurer le retard qu'ils ont accumulé dans la technique de l'escalade difficile en falaise ; comme l'emploi des pitons, la marche en cordée et l'adaptation à la verticalité et à l'exposition.

- Les falaises aux USA

Fritz Wiesser en émigrant en Amérique, apporte le savoir-faire et l'éthique rigoureuse - sans usage des pitons - de l'escalade saxonne.

C'est dans le massif des Shawangunks, sur la côte est des USA, le début de l'escalade en falaise.

Hans Kraus, un transfuge des Alpes orientales, apportera l'utilisation des pitons.

La polémique sur l'utilisation des pitons gagne le Nouveau Monde.

- Une double échelle des difficultés

En 1935, Lucien Devies propose un double système de cotation de l'ensemble des difficultés d'un itinéraire rocheux, basé sur des comparaisons avec des ascensions de référence et applicable dans nos Alpes occidentales.

Une première échelle informe sur des différents obstacles à gravir en six degrés d'un itinéraire, elle est directement inspirée du système Welzenbach, c'est l'évaluation d'un passage d'escalade.

Une seconde échelle apprécie l'ensemble d'une ascension allant du « facile » à « l'extrêmement difficile » en six degrés également, c'est l'estimation globale d'un itinéraire, allant du "facile" à "l'extrêmement difficile" en six degrés également... (voir le dossier du CFD : Un historique de l'alpinisme 1919-1939).

Une façon de "passer du vague au défini".

Aussitôt une belle polémique, animée par Etienne Bruhl, va enflammer le milieu alpin pendant quelque temps (lire les articles de La Montagne 1935 et 1936).

Lucien Devies, par des échanges épistolaires réguliers et rigoureux, chercha à stabiliser le système d'évaluation des difficultés de l'escalade, de 1935 et jusqu'en 1978. Son influence, comme corédacteur des principaux guides-itinéraires de montagnes de France, a été déterminante pour installer le système d'évaluation des difficultés de l'escalade rocheuse.

Il réussira à affermir le système, en établissant une série d'escalades de référence, acceptées par différents sachants - Guides et élite.

Un peu plus tard, une évaluation de la difficulté de l'escalade artificielle en quatre degrés (A1 à A4) est proposée...

Le tri commence à être fait entre escalade libre, mixte et artificielle.

- Dans les Calanques

Durant les congés de Pâques 1935, la Section de Paris du Club Alpin organise une sortie collective d'escalade, dans les Calanques de Marseille.

Année 1936 - La Barrin

Dans les Calanques, la voie aujourd'hui classique de la face nord des Goudes - la Barrin - est réussie par Henri Barrin et deux compagnons. Le niveau atteint est le cinquième degré, avec l'aide de pitons comme points d'assurage.

Année 1938 - Le cinquième degré supérieur

Avec Diagonal, ligne d'escalade de Llanberis Pass, dans le nord du Pays de Galles, c'est le cinquième degré limite supérieure qui est atteint, par Arthur Birtwistle, toujours suivant l'éthique rigoureuse des Britanniques.

- Dans les Calanques

Dans les Calanque, une voie difficile est inaugurée : La face ouest du Rocher des Goudes, par Roger Duchier et Charles Magnol avec l'aide des pitons.

Le mousqueton léger

Dès 1938, le mousqueton léger en alliage d'aluminium commençait à être imaginé et essayé par Pierre Allain. Il ne sera pas commercialisé, mais montrera plus tard sa justification.

Année 1939 - L'exploration du Saussois

Début de l'exploration du Saussois, une falaise du bord de l'Yonne en amont d'Auxerre, en s'assurant depuis le haut de la falaise, la ligne de moindre résistance de la Grande Roche est gravie par Georges Bonnaud et Maurice Martin, la voie nouvelle est appelée la Martine et présentera, avec deux points d'aide, une difficulté du quatrième degré supérieur.

DANS LES ANNÉES 1940

Année 1941 - La Rech au Saussois

Jean Bernardeau et Maurice Martin escaladent l'éperon principal de la Roche centrale du Saussois, avec assurage depuis le haut de la falaise.

Cet itinéraire va être la plus classique escalade de ce qui va devenir la célèbre école des Parisiens.

La voie est appelée la Rech, en hommage à A. Rech, l'un des trois « découvreurs » du Saussois avec Georges Bonnaud et Maurice Martin ; la voie présentera en bon style une escalade du cinquième degré, les pitons ne servent normalement que comme points d'assurage.

C'est le début de l'exploration des falaises du bord de l'Yonne.

Maurice Martin, par ses écrits et ses conférences, va contribuer à l'extraordinaire développement de l'escalade au Saussois. Ce qui aura de grandes conséquences dans l'amélioration des performances des grimpeurs parisiens dans l'escalade difficile, aussi bien libre qu'artificielle.

On grimpe protégé par la corde en chanvre, mousquetons en acier, encordement directement à la taille.

- L'escalade mixte et artificielle

Avec Georges Livanos et ses amis, apparition dans les Calanques des itinéraires de haute difficulté, avec une escalade à prédominance mixte et artificielle, qui va atteindre un niveau technique et athlétique élevé.

Année 1942 - La Martine au Saussois

Jean Mignon et Pierre de Poly gravissent, pour la première fois, la Martine au Saussois, en technique classique, c'est-à-dire sans assurage par le haut de la falaise. Pierre Leroux en réalisera l'ascension solitaire deux ans plus tard.

Dès cette année-là, la Martine, la Rech, l'Ancienne Traversée et l'Éclair vont être gravis en bon style, et devenir des ascensions classiques, avec l'assurage sur pitons.

Année 1943 - Une nouvelle école d'escalade

Parution d'un article dans la revue La Montagne : Une nouvelle école d'escalade, le Saussois, par A. Rech. Avec ce terrain d'entraînement de qualité, les grimpeurs parisiens vont rapidement être beaucoup plus à l'aise dans la conduite des escalades sportives…

La graduation-type des difficultés d'escalade rocheuse

En 1943, le GHM réunit une commission comprenant les compétences du moment : Allain, Charlet, Devies, Frendo, Jonquière, Laloue, pour définir des exemples de graduation-type de passages d'escalade rocheuse, et des exemples d'évaluation globale d'une ascension.

Une mise au point publiée par Lucien Devies accompagne les travaux de l'instance.

Le fameux VI sup des Dolomites, qui indiquait : soit une escalade libre difficile, soit une escalade mixte ou artificielle, soit encore un passage exposé et peu sécurisé, a vécu.

Année 1946 - L'Échelle à poissons

Après les assauts successifs de plusieurs cordées, la voie la plus emblématique du Saussois, l'Échelle à poissons, est gravie.

Année 1947 - La corde en polyamide

À la sortie de la guerre 1939-1940, apparaît la corde en polyamide.

Jusque-là, on grimpait avec comme seule protection la corde en chanvre, celle-ci cassait pour une chute libre d'un mètre, sous une charge de 80 kg, la sécurité pour le premier de cordée était inexistante.

Avec le polyamide (Nylon), le progrès est décisif… En 1947, la corde moderne va être proposée à tous (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).

Les cordes à double et à simple

Jusque-là, les cordées emportaient une corde supplémentaire, pour la descente en rappel, qui s'ajoutait par un nœud à la corde d'attache.

Bientôt les équipementiers vont proposer des cordes à double (9 puis 8 mm) permettant l'assurage pendant l'escalade, en utilisant les deux brins de la corde et la descente en rappel, sur une même longueur libre. Des cordes à simple sont proposées, pour l'assurage en falaise, sur un seul brin, au début avec un diamètre important (14, puis 12 mm, aujourd'hui 9 et jusqu'à 8,2 mm pour les plus techniques).

- La fissure d'Hortus

Georges Fraissinet escalade la fissure d'Hortus de la falaise homonyme. La difficulté est du cinquième degré limite supérieure, l'escalade, très exposée, restera quinze ans sans répétiteur.

- Les hauts lieux de l'escalade en falaise

L'escalade en falaise connaît un développement sensible. Les Ardennes belges, les Calanques et le Saussois sont les hauts lieux de cette discipline - préparatoire à l'alpinisme -, et à un degré moindre les sites de Saffres, de Cormot, du Baou et du Caroux.

La protection des grimpeurs est assurée par les pitons, qui servent souvent indifféremment de points d'assurage et de points d'aide.

Il va apparaître rapidement que les pitonnages et les dépitonnages successifs endommageaient sérieusement la roche, et principalement la roche calcaire, plus fragile que le granit. L'équipement à demeure, des voies fréquentées, deviendra vite une obligation, avec parfois des ancrages placés après forage de la roche.

Année 1948 - Le mousqueton léger en alliage d'aluminium

C'est encore le mousqueton en acier qui est utilisé.

Déjà en 1938, un mousqueton léger en alliage d'aluminium avait été essayé par Pierre Allain

En 1948, un mousqueton léger en alliage d'aluminium (Duralumin) est commercialisé par Allain, mais il devait être utilisé avec prudence, essentiellement pour l'escalade artificielle, car il ne résistait pas à une chute même modeste (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).

Ces mousquetons ne sont pas munis d'un tenon de verrouillage du doigt mobile, comme l'ont été depuis longtemps, par empirisme, les mousquetons en acier. L'amélioration n'apparaîtra que plus tard, avec les progrès de la science des matériaux.

- Les chaussons d'escalade

En 1948, et après une longue mise au point commencée en 1935, Pierre Allain introduit sur le marché, dans son célèbre magasin de la rue St Sulpice à Paris, un chausson d'escalade à semelle caoutchouc de marque PA.

Les fameux chaussons bleus seront immédiatement les équipements indispensables pour l'escalade à Fontainebleau.

Ils seront un moment utilisés en falaise et en montagne par des initiés, comme en 1953 les frères Henry et Pierre Lesueur, durant l'ascension par l'arête nord-est de la dent du Caïman. Mais les chaussures à semelles Vibram, plus commodes et plus confortables en escalade mixte et artificielle, seront ensuite préférées pendant un moment.

Les chaussons PA resteront, en France, réservés, à quelques exceptions près, aux blocs de Fontainebleau durant encore quinze ans.

En 1955, ces chaussons sont adoptés pour l'escalade des parois des Îles Britanniques.

En 1955, sur les falaises, on grimpe en chaussons à semelle de crêpe, puis en chaussons PA, et rapidement en chaussures à semelles Vibram. Un modèle de chaussure légère à semelle Vibram sera proposé en 1953.

DANS LES ANNÉES 1950

Les pitons offrent des possibilités presque sans limites.

Année 1950 - L'Ange du Saussois

Lucien Berardini, avec un compagnon, force un itinéraire nouveau - l'Ange -, directement dans les extraordinaires bombements de la Grande Roche du Saussois, en escalade artificielle bien sûr. C'est la voie la plus difficile du massif, avec une grande difficulté de pitonnage.

Année 1951 - Le topo du Saussois

Édition du Guide des escalades au Saussois, en tirage provisoire, un premier guide-itinéraires concernant ces falaises, par Maurice Martin.

Année 1952 - La directe 1952

Dans le massif des Calanques, Georges Livanos et ses compagnons inaugurent, avec la Directe 1952, une voie nouvelle dans la face sud de Saint-Michel d'Eau Douce. On atteint dans les Calanques, avec cette technique mixte et artificielle un paroxysme, les grimpeurs sont capables de passer partout.

- Déjà une économie de moyens

Les grimpeurs du Saussois cherchent à limiter l'emploi de l'escalade artificielle. Le Jardin suspendu, ouvert par Lucien Berardini avec différents compagnons, en utilisant quelque trente pitons, est rééquipé pour l'escalade libre avec neuf pitons seulement, la difficulté est du sixième degré avec deux points d'aide.

C'est le début des escalades difficiles en escalade mixte, du libre avec l'aide des pitons dans certains passages, le tire-clou...

- Cenotaph Corner

Joe Brown réalise le fameux Cenotaph Corner à Llanberis Pass, dans le nord du Pays de Galles.

C'est le sixième degré de difficulté, avec les règles très strictes de l'escalade britannique.

Année 1953 - Un guide d'escalade

En 1953, Maurice Martin fait paraître un guide des escalades du Saussois.

Année 1955 - La fissure de Surgy

Michel Grassin escalade la fissure de Surgy sans protection, difficulté du sixième degré, très exposée (dans la graduation française en devenir), elle ne sera reprise qu'après équipement de points d'assurage en 1965.

Année 1958 - Le mousqueton léger

Pierre Allain est le premier à proposer un mousqueton léger à haute résistance mécanique en alliage léger (Zicral), toujours sans tenon de verrouillage du doigt mobile. Ce nouveau matériel annonce le mousqueton moderne, avec un poids de 50 g et une résistance à la traction de 1600 daN, avant l'avancée technique de 1966 (voir le dossier de CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).

Le mousqueton léger en alliage d'aluminium va de généraliser, avec les progrès des alliages proposés, et des facteurs de forme améliorés.

DANS LES ANNÉES 1960

L'économie de moyens entre les ancrages, l'époque du « tire-clou ».

Année 1960 - Les coinceurs

Première utilisation des coinceurs par les Britanniques, sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles.

Une solution élégante pour l'assurage en coinçant, dans les fissures naturelles de la roche, des pierres ou des cailloux, puis des petites pièces de métal - d'abord des boulons - reliées à des anneaux de corde. Ils façonneront ensuite des outils plus adaptés, les coinceurs.

L'emploi de ce moyen d'assurage va se répandre rapidement dans les Iles Britanniques (voir le § : 1969 - L'apparition des coinceurs en France, et le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).

Les coincements de pierres, dans certaines fissures naturelles de la roche, ont rapidement intéressé les grimpeurs britanniques, permettant un ancrage de protection solide, entouré par un anneau de corde, et conforme à leur refus des pitons. Une façon de faire souvent confidentielle.

Année 1962 - L'équipement en question

Dans les Ardennes belges et au Saussois, l'équipement des voies d'escalade évolue vers une économie de pitons, avec une escalade difficile entre les ancrages éloignés, qui servent souvent et indifféremment de point d'aide, d'assurage ou d'arrêt.

Dans les Calanques, on commence à équiper à demeure les relais et certaines lignes d'ascension.

- Les noms des voies

C'est à ce moment que des noms, éloignés de toute logique, sont proposés pour désigner les voies d'escalade des falaises.

Des noms qui seront choisis suivant les fantaisies - parfois inspirées mais pas toujours - des ouvreurs, d'abord pour les falaises de Connelles, en bord de Seine.

Les pitons américains et les coins de bois

Les pitons classiques en acier malléable sont largement diffusés et font partie de la panoplie des grimpeurs, avec le marteau pour les enfoncer.

En 1962, les pitons américains - en acier spécial, raide et très élastique - traversent l'Atlantique, ils sont très bien adaptés au granite, sont facilement utilisables, réutilisables et récupérables. Ils ont été inventés et utilisés par John Salathé, pour l'ouverture de Lost Arrow dans le Yosemite en 1946.

C'est l'apparition des Bongs, des Leepers, des Angles et autres Rurps…

Les pitons classiques conservent cependant leurs avantages dans les parois calcaires en préservant l'intégrité de la roche.

Notons l'utilisation occasionnelle de coins de bois pour sécuriser les passages de fissures larges, avant l'arrivée des pitons américains. Un moyen de protection qui interpelle, encore aujourd'hui, par son utilisation fantasmé.

Il offrait une très bonne sécurité, lorsqu'une sangle ou un anneau de corde encerclait entièrement l'objet, la cordelette d'attache ne servant qu'au transport !

Année 1964 - L'escalade libre

Avec François Guillot et ses amis, apparition dans les Calanques des itinéraires de haute difficulté, avec escalade à prédominance libre, comme par exemple la Gamma dans le massif d'En Vau.

- L'économie de pitons

Les progrès de l'escalade libre vont se faire par l'économie de pitons. Le jeu va être de n'en utiliser qu'un minimum pour réaliser une escalade. Mais l'usage du piton est mal précisé, les trois fonctions sont confondues : assurage, aide et repos.

- La propagande de Claudio Barbier

Claude Barbier, qui était l'un des meilleurs rochassiers de sa génération, sera le premier propagandiste en Europe continentale et occidentale d'une escalade libre et propre, il a visité l'ensemble des massifs d'escalade d'Europe, et connaît bien les règles sportives des écoles est-allemande et britannique, très critiques sur les moyens artificiels.

Rapidement convaincu que le paroxysme atteint par le « règne du fer » conduisait à une impasse, le grimpeur belge fera une diffusion discrète, mais continue des idées venues de Grande-Bretagne et des bords de l'Elbe. Sa grande notoriété servira à faire bouger les choses. Et plus tard, il sera également très actif pour propager le recours aux coinceurs.

Année 1965 - L'équipement en question

Sur les falaises du Saussois et des Ardennes belges, dans les Calanques, on commence à mettre en place des pitons scellés, ou des ancrages implantés après forage de la roche, aux relais et aux points névralgiques des escalades classiques.

En particulier dans les rochers de Surgy, Guy Richard se livre à un équipement général des voies, avec une implantation réfléchie des points d'ancrage, placés en rappel.

Dans les Calanques, on commence à équiper à demeure les relais et certaines lignes d'ascension.

- L'escalade en jaune

Claudio Barbier cherche à faire évoluer l'escalade dans les falaises des Ardennes belges. La Directissime de la falaise de l'Al'legne, une des plus classiques et des plus belles escalades de Freyr, est à l'évidence surpitonnée, et beaucoup utilisent les ancrages comme points d'aide… « le tire-clous »…

Pour ne pas provoquer de polémique, Barbier a l'idée de différencier, avec de la peinture jaune, les ancrages qui ne devaient seulement servir que de points d'assurage, contrairement aux autres points d'aide ou de repos. Petit à petit, l'expression « jaunir une voie » va devenir synonyme d'escalade libre, mais cette proposition restera marginale, pour encore un peu de temps.

Et le tire-clou aura encore de belles années devant lui.

- Les falaises de l'Elbsandsteingebirge

En 1966, Claudio Barbier propose la traduction d'un article « L'Elbsandsteingebirge » d'Herbert Richter, dans La Montagne & Alpinisme. Ce sera une vraie stupéfaction pour beaucoup.

- Les ancrages forés

Le forage de la roche, pour placer un ancrage, a été longtemps l'arme interdite en escalade.

Avoir recours à un seul piton-gollot, dans une paroi de 1000m, vous exposait à l'équivalent d'une excommunication…

Déjà les gollots de la face ouest des Drus avaient été très critiqués en 1952…

En 1958, les Américains sont les premiers à effectuer systématiquement des forages de la roche pour placer des pitons-gollots ; les ancêtres des « Spits » et autres « Rings ».

Bientôt dans les Dolomites, on attaque les parois là où elles sont les plus surplombantes, avec des longueurs de corde entièrement mixtes ou artificielles et utilisation de nombreux pitons-gollots.

Sur les falaises d'escalade, les relais puis les itinéraires verront peu à peu un équipement par des ancrages forés.

Redisons que le pitonnage et de dépitonnage de la roche calcaire provoquent des dégâts irrémédiables, également pour le granite, comme il sera constaté dans le Yosemite, avec l'usage des pitons en acier spécial.

Année 1966 - Le mousqueton moderne

En 1966, le mousqueton en alliage léger, avec verrouillage du doigt d'ouverture, est présenté par Pierre Allain. C'est un véritable élément de sécurité. C'est à ce moment-là, avec la compréhension du système mécanique du dispositif, qu'est apparue l'importance du verrouillage du doigt de fermeture du mousqueton, comme déjà en place par empirisme, sur les mousquetons en acier (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur ).

Des fabrications similaires seront bientôt proposées par les autres fabricants.

Année 1966 - La classification des difficultés de l'escalade rocheuse

En 1966, l'Assemblée générale de l'Union internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) avait proposé l'adoption générale du système Welzenbach de classification des difficultés en six degrés d'un passage d'escalade rocheuse, en décidant en plus, et malheureusement, que le précepte a une limite, le VI supérieur.

C'est-à-dire qu'il est fermé, alors que depuis longtemps, pour les escalades de blocs et en falaise, une autre évaluation était utilisée qui, au-dessus du sixième degré, permettait de prendre en compte l'évolution de l'escalade.

L'utilisation de chiffres romains est préconisée dès les parutions des guides-itinéraires du massif des Écrins de 1946 et Vallot-Arthaud de 1947, et dans les ouvrages italiens.

Elle le sera jusqu'en 1978.

Année 1967 - Évolution par dépitonnage

Au Saussois, la Super-Échelle est équipée avec une économie de points d'aide, mais le piton reste indifféremment utilisé comme point d'aide ou d'assurage, c'est encore l'époque du "tire-clous".

- Les chaussons d'escalade

Depuis 1948, les fameux chaussons bleus PA aux semelles de caoutchouc étaient l'équipement indispensable pour l'escalade à Fontainebleau.

Seuls des initiés avertis utilisaient les chaussons PA en falaise et en montagne.

En 1955, ces chaussons avaient été adoptés pour l'escalade des parois des Îles-Britanniques…

En 1963, le modèle d'origine échappe à son inventeur Pierre Alain et sera récupéré par son fabricant-cordonnier Bourdonneau qui proposera le chausson bleu d'origine, mais sous sa propre marque, avec le sigle EB super-gratton.

En 1967, les chaussons d'escalade, maintenant EB, font leurs apparitions dans les falaises, et aussitôt dans les escalades rocheuses des Alpes, permettant bientôt des progrès notables.

Et, à partir de 1974, les chaussons EB et leurs dérivés seront indispensables pour toute escalade rocheuse difficile ou pas, en tous lieux.

Dans le même temps les grimpeurs américains sont venus constater en Grande Bretagne les avantages des chaussons devenu EB.

On lira un historique dans le paragraphe : École de blocs, école de Bleau / Année 1948 - Les chaussons d'escalade PA.

Année 1968 - Une découverte du Verdon

Les parois des gorges du Verdon avaient été repérées depuis plusieurs années par les grimpeurs marseillais, mais leur intérêt s'était focalisé sur les falaises de Saint Maurin et de Mayreste, situées à l'entrée des célèbres gorges. Le plus brillant et entreprenant d'entre eux François Guillot avait encouragé Patrick Cordier et ses amis parisiens à visiter les lieux...

Ceux-ci, en août 1968, découvrent un rempart de plusieurs kilomètres de falaises inexplorées. Au lieu de tenter les lignes les plus prometteuses, ils s'arrêtent devant la face la plus haute et la plus incertaine, la paroi du Duc. La voie des Enragés sera ouverte en technique de siège, corde fixe et tamponnoir par Patrick Cordier, Patrice Bodin, Lothar Moch et Patrick Richard.

La grande histoire de l'escalade dans les gorges du Verdon pouvait commencer…

Et l'exploration pourra être reprise dans le bon sens, par François Guillot et ses amis, en commençant par les grandes lignes classiques ouvertes en bon style, avant que les ancrages scellés après forage de la roche ne viennent changer la donne.

- Le mur d'escalade

Le mur artificiel en briques, pour l'entraînement à l'escalade, est régulièrement utilisé en Grande-Bretagne, notamment dans les collèges.

Année 1969 - L'apparition des coinceurs en France

En 1960, première utilisation des coinceurs - les nuts - par les grimpeurs sur les falaises du Snowdon, dans le Pays de Galles

Les Britanniques, qui s'interdisaient, le plus possible, l'utilisation de pitons, avaient parfois recours à des coincements de pierres et de cailloux dans les fissures naturelles de la roche, comme moyen de protection, ils vont trouver une solution élégante pour l'assurage, en bloquant des petites pièces de métal - d'abord des boulons - reliées à des anneaux de corde. Ils façonneront ensuite des outils plus adaptés, les coinceurs.

Comme deja dit, les coincements de pierres, dans certaines fissures naturelles de la roche, ont rapidement intéressé les grimpeurs britanniques permettant un ancrage de protection solide, entouré par un anneau de corde, et conforme à leur refus des pitons. Une façon de faire souvent confidentielle, comme en 1954 sur la face ouest de l'Aiguille de Blaitière, où le recours à cet artifice n'avait pas été rendu public.

L'emploi de ce moyen de protection va se répandre... d'abord dans les Iles Britanniques.

Dès 1965, un constat inquiétant est fait aux USA, concernant l'usage des pitons en acier spécial. Ils détériorent le rocher, certaines fissures du Yosemite sont irrémédiablement abimées… Nos collègues américains viendront en 1967 chercher une issue dans les Iles Britanniques, avec l'emploi des coinceurs.

- L'utilisation des coinceurs en Europe continentale

En 1969, Claudio Barbier sera l'un des premiers propagandistes de ce nouvel outil en Europe continentale, et aussi utilisateur, en inaugurant la voie du Dragon dans les Dolomites, avec assurage sur coinceurs.

Utilisés dans les Alpes dès 1969, les coinceurs verront leurs formes s'améliorer avec les fameux Hexentrics, Stoppers, Bicoins, Titons et autres Copperheads.

En plus de son élégance, ce moyen de protection permet souvent de réduire l'exposition de l'escalade, mais en transformant certains grimpeurs en panoplie complète…

Il faudra attendre l'article de Patrick Cordier dans la revue La Montagne & Alpinisme n°2/1974, puis l'article d'Henri Agresti dans LM&A n°2/1977, pour que l'information soit complète en France, au regard des nombreux articles des publications anglo-saxonnes.

L'usage des coinceurs, proposé en Grande Bretagne en 1960, apparu dans les Alpes en 1969, se généralise en 1975 (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste et du grimpeur).

Notre titre reviendra sur l'aspect technique d'utilisation de ces nouveaux outils, avec un article de Jean-Claude Droyer en 1978.

DANS LES ANNÉES 1970

Vers l'escalade de haut niveau, et vers une éthique sportive.

Année 1970 - Le septième degré

La première escalade, correspondant à ce qui sera le septième degré (dans la graduation française en devenir), est réussie par John Stannard, avec la fissure Foops dans le massif des Shawangunks, aux USA.

Les Américains adoptent une éthique rigoureuse, les pitons sont exclus sur certaines falaises des Gunks.

Année 1972 - Supercrak

Dans le massif des Shawangunks aux États-Unis, Steve Wunsch ouvre la célèbre Supercrack. Une fissure qui sera ultérieurement classée 7c (dans la graduation française en devenir), marquant une avancée notable dans le savoir-faire des escaladeurs.

L'avance des Américains, dans l'escalade libre difficile, est conséquente.

- L'Ange partiellement en libre

Au Saussois, la voie de l'Ange est équipée de scellements éloignés, avec escalade difficile entre les ancrages, par Patrick Cordier et Jean Fréhel. Le grand exercice d'escalade artificielle et de pitonnage, des années cinquante, devient une grande escalade libre... entre les points de repos, c'est-à-dire sans aucune continuité.

- Professionnel de l'escalade

Henry Barber, qui observe les règles rigoureuses de l'escalade libre, est le premier à consacrer une activité complète à cette discipline.

- Une éthique pour l'escalade

Aux États-Unis, c'est l'adoption des règles strictes : assurage sur coinceurs, voies engagées ; et dans certains sites, refus des ancrages scellés après forage de la roche.

Année 1973 - L'assurage

Dans un article consacré, notre revue LM&A montre encore l'assurage à l'épaule comme une solution, mais à proscrire dès qu'il y a risque de chute importante. Seul le demi-cabestan survivra aux progrès qui viendront en 1975, avec le baudrier d'encordement moderne et l'outil en forme de huit.

Année 1974 - Le septième degré en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, les avancées dans l'escalade sont significatives. C'est Right Wall à Dinas Cromlech qui est gravi, par Pete Livesey.

La difficulté correspond à ce qui sera le septième degré (dans la graduation française en devenir). Les Britanniques ont, bien entendu, leur propre échelle des difficultés, différente de celle préconisée par l'UIAA et de celle qui sera adoptée en France.

L'éthique est beaucoup plus rigoureuse qu'en Europe continentale, la règle est l'escalade à vue et placement de points d'assurage, mais le passage peut être reconnu en rappel avant la tentative.

- Les Deux Aiguilles

Dans le secteur des Deux Aiguilles de la montagne Sainte-Victoire, Christian et Martine Guyomar et Christian Hautecoeur réalisent une série d'itinéraires nouveaux de haute difficulté. Une ligne d'ascension exceptionnelle - Ovni - reste la marque de ces précurseurs (6c dans la graduation française en devenir), elle est aujourd'hui protégée par des rings (remplaçant les improbables plombs et fils de fer), toujours bien espacés il est vrai...

Les voies majeures réussies par Guyomar et Hautecoeur sont réalisées en cordée classique, sans utilisation d'ancrages scellés après forage, les escalades sont souvent très exposées, et on a recours à des accessoires, tel le crochet à goutte d'eau (qui permettra certaines audaces), le plomb et le fil de fer.

Les lignes nouvelles sont d'abord explorées depuis le pied de la falaise, avec des moyens artificiels si nécessaire, puis peu à peu rendues à l'escalade libre, protections (parcimonieuses) en place.

C'est le début en France de l'escalade pratiquée quotidiennement. Le niveau sportif va s'élever considérablement devenant, pour les meilleurs, difficilement compatible avec une activité professionnelle à plein temps.

Année 1974 - Les chaussons

En 1974, les chaussons d'escalade du type Pierre Allain, devenu la marque EB, et ses dérivés deviennent les équipements indispensables pour toute escalade rocheuse difficile ou pas, en tous lieux…

Année 1975 - Les éléments de sécurité

- Le baudrier

Le premier baudrier d'encordement moderne est mis au point en 1970, par Don Whillans en Grande-Bretagne.

Dès 1975, le « baudrier Whillans » est disponible en France et les fabricants du continent ne tarderont pas à proposer leurs modèles.

C'est la généralisation du baudrier moderne comme moyen de sécurité en escalade. Jusque-là, les grimpeurs s'encordaient à la taille directement avec la corde, sauf pour les escalades artificielles, en fabriquant eux-mêmes un baudrier rudimentaire, ou dès 1963 en utilisant des harnais réservés à cet effet, mais encore peu adaptés, proposés par les fabricants.

- L'outil en forme de huit

Les Écossais ont eu les premiers la bonne idée d'améliorer le descendeur Allain en forme de fourche, et dès 1968 « l'outil en forme de huit », utilisable par tous, était proposé pour les rappels.

En fermant la fourche du descendeur Allain, ils obtenaient d'une bien plus grande sécurité, petite modification, grande conséquence, mais l'instrument se révélera bien plus qu'un descendeur…

Il faudra quelques années pour que l'engin traverse la Manche.

En 1975, l'outil en forme de huit et le baudrier deviennent les éléments essentiels de la sécurité pour l'assurage et la descente en rappel et l'assurage.

- Les méthodes d'assurage

Jusque-là, l'assurage du compagnon se faisait en passant la corde derrière l'épaule « l'assurage à l'épaule » ou encore avec le nœud de demi-cabestan, l'outil en forme de huit facilitera beaucoup les manœuvres de corde.

Plus tard, avec le développement de l'escalade sportive, de nombreux outils seront proposés améliorant la sécurité, avec le même objectif, permettre la libération rapide de la corde pour ne pas gêner le leader et être capable de parer efficacement la chute. Le Grigri sera l'outil le plus adapté et le plus utilisé pour les escalades d'une seule longueur de corde. Différentes plaquettes-freins d'assurage apparaîtront, plus adaptées aux grandes parois.

- Les rappels

Le rappel de corde restait une opération délicate et peu agréable avec la technique en S. Très peu d'alpinistes utilisaient le descendeur Allain en forme de fourche, mais l'incorporation d'un frein intermédiaire, entre l'homme et la corde, venait à l'esprit de tous. Pour les descentes techniques, les grimpeurs avertis utilisaient souvent un jeu de mousquetons croisés faisant office de frein et un baudrier de fortune, puis différents intermédiaires mécaniques, plus ou moins adaptés, seront proposés… Avec le huit et le baudrier, les alpinistes ont un ensemble de sécurité, permettant les rappels les plus vertigineux.

Le rappel - hier nécessitant des précautions techniques - devient avec l'outil en forme de huit et le baudrier un acte technique banal de descente.

- L'équipement moderne complet

En 1975, avec l'équipement moderne complet : le baudrier, la corde, les mousquetons modernes, et l'assurage au huit ou avec un demi-cabestan, les grimpeurs auront à leur disposition une chaîne de sécurité adaptée.

La chute - hier aux effets souvent désastreux - devient une conséquence plus acceptable, et le développement de l'escalade sportive à venir viendra presque totalement la banaliser.

- L'escalade libre en France

Les démarches de Claudio Barbier dans les Ardennes belges depuis 1965, dans le but de propager l'escalade libre, vont être entendues.

Jean-Claude Droyer - de retour des Îles Britanniques et des États-Unis - a pu constater l'évolution et les avancées réalisées par nos voisins, il sera l'initiateur en France d'une redéfinition des règles de l'escalade sportive et des habitudes des grimpeurs. Déterminé et extrêmement tenace, il va réussir à ébranler la lourde inertie des habitudes françaises.

Les ancrages ne doivent être utilisés que comme point d'assurage, et non plus comme trop souvent de point d'aide... c'est la révolution...

Dans les falaises du Baou de Saint-Jeannet, Patrick Berhault ; dans celles de la Montagne Sainte-Victoire, Christian Guyomar ; dans celles des Calanques, François Guyot ; dans celles du Verdon, Patrick Berhault, François Guyot et Bernard Gorgeon conduiront les mêmes avancées, mais avec des façons beaucoup moins « abruptes ».

Et à leur tour, les auteurs de ces évolutions ne tarderont pas à être abasourdis et « étonnés » par une nouvelle génération de grimpeurs qui viendra bientôt les surpasser.

Et les falaises de Buoux et du Verdon deviendront la vitrine d'un nouveau savoir faire qui se généralisera en France, avec les ancrages artificiels en place.

Un long article assez pertinent « L'escalade vers quel avenir » paraîtra dans La Montagne & Alpinisme n°1/1979, signé par Droyer et Michèle Gloden.

- L'utilisation des ancrages

Ces différentes initiatives vont amener à une prise de conscience en France concernant les trois utilisations possibles d'un ancrage : point d'aide, point de repos et point d'assurage.

L'escalade libre impose le refus de tout point d'aide ou de repos, l'éthique devient plus rigoureuse.

Une façon de faire plus précise sera favorisée par l'utilisation des coinceurs. L'assurage avec ce type de matériel permet une économie très grande de pitons et de pouvoir gérer son exposition.

Mais deux types de performances subsistent : l'escalade libre intégrale où il faut placer soi-même les points d'assurage et l'escalade libre sécurisée avec ancrages en place.

- En Allemagne

À peu près à la même époque en Allemagne, Kurt Albert se livre à la même analyse et à la même recherche de l'escalade libre dans les voies difficiles et artificielles. Les voies ainsi « libérées », c'est-à-dire gravies sans l'aide des ancrages, sont marquées à leur pied d'un point rouge (Rotpunkt ou RP).

Année 1976 - Le septième degré féminin

Une Américaine Barbara Devine réussit l'escalade de la fissure Foops dans les Gunks, aux U.S.A.

C'est une première féminine pour ce qui sera ultérieurement le septième degré (dans la graduation française en devenir). Chez les femmes aussi l'écart avec la vieille Europe est immense.

- Le Saussois libéré

Jean-Claude Droyer entreprend sa démonstration : les voies les plus significatives du Saussois, l'Arête Jaune (6b), la Der et le Jardin Suspendu (6c, dans la graduation française en devenir) sont réussies en escalade libre, équipement en place. La roche calcaire du Saussois ne se prête que pratiquement très mal à une protection à l'aide des coinceurs.

- Le Verdon libéré

Au Verdon, l'escalade libre fait son apparition au cours d'un rassemblement de grimpeurs de haut niveau. Les premiers itinéraires sont « libérés » : Necronomicon et le Triomphe d'Eros.

- L'escalade exclusivement

La publication de langue anglaise Crags est la première édition consacrée exclusivement à l'escalade sportive.

Année 1977 - La magnésie

La magnésie fait son apparition en Europe comme aide à l'escalade. Les drôles de petits sacs vont bientôt pulluler. Pourtant la magnésie était déjà utilisée, par quelques gymnastes-grimpeurs de la forêt de Fontainebleau, dans les années mil neuf cent cinquante. Notamment par un familier de Buthier-Malherbes, à la place de la résine pilée.

- Une nouvelle façon de faire

En modifiant sans précaution, ni concertation la position et le nombre des ancrages, Jean-Claude Droyer entreprend au Saussois de rééquiper pour l'escalade libre d'anciens itinéraires d'escalade artificielle, tels la Catastrophe qui devient le Penchant fatal et la Jules qui est appelée Valeurs misogynes ; la polémique gronde.

- Le septième degré au Saussois

Au Saussois, Jean-Claude Droyer réussit en escalade libre - ancrages en place - l'ascension de l'Échelle à poissons, la grande voie classique du massif. L'avancée dans la difficulté est réelle. C'est probablement la première fois que ce qui sera le septième degré (dans la graduation française en devenir) est constaté en bon style en France.

Son acharnement à vouloir supprimer tout point d'aide conduit Droyer à travailler les différents mouvements du passage clef, de façon à effectuer ensuite l'enchaînement proprement.

L'escalade libre après travail, ou escalade à la française, était inventée.

Persiflage sur cette façon de faire de l'autre côté du Chanel. Car les règles sportives de nos collègues britanniques sont très différentes, avec pose des ancrages pendant l'ascension et retour au pied de la longueur après un échec. Une méthode difficile à reproduire sur la nature compacte du calcaire des falaises de l'Yonne.

Année 1978 - L'échelle des difficultés

En 1935, Lucien Devies avait préconisé un double système de cotation des difficultés de l'escalade rocheuse, basé sur des comparaisons avec des ascensions de référence, séparant l'évaluation d'un passage d'escalade libre en six degrés, inspiré directement du système Welzenbach, proposé en 1924 dans les Alpes orientales, et l'estimation globale d'une ascension allant du « facile » à « l'extrêmement difficile » en six degrés également, en utilisant les chiffres romains.

Redisons que Lucien Devies, par des échanges épistolaires réguliers et rigoureux, chercha à stabiliser le système d'évaluations des difficultés de l'escalade, de 1935et jusqu'en 1978. Son influence comme corédacteur des principaux guides-itinéraires des montagnes de France à été déterminante pour stabiliser le système d'appréciation.

En 1966, l'Assemblée générale de l'« Union Internationale des Associations d'Alpinisme » (UIAA) avait proposé l'adoption générale du système Welzenbach de classification des difficultés en six degrés d'un passage d'escalade rocheuse, en décidant en plus et malheureusement, que le système avait une limite, le VI supérieur.

C'est-à-dire qu'il était fermé, alors que depuis longtemps, pour des escalades de blocs, existait un système qui, au-dessus du sixième degré, permettait de prendre en compte l'évolution de l'escalade.

En 1978, le guide-itinéraires Vallot utilise la graduation « Fontainebleau » pour qualifier des passages d'escalade dépassant le sixième degré supérieur, dans le massif du Mont Blanc, avec un indice alphabétique pour indiquer des degrés supplémentaires (VIb, VIc, VId, et jusqu'à VIh pour le bloc).

Évolution dans la classification des difficultés de l'escalade rocheuse, proposée par l'UIAA

La recherche du bon curseur, avec les propositions de 1924-1935-1966 pour codifier l'escalade, ne va pas connaître l'unification souhaitée. Avec la prise en compte de l'escalade sportive et de ses progrès fulgurants, la souhaitable uniformisation internationale se révélera impossible.

En 1978, l'Assemblée générale de l'UIAA décide d'ouvrir le système Welzenbach de classification des difficultés de l'escalade rocheuse de façon linéaire, après le VI vient le VII et ainsi de suite...

Mais le système se révélera inadapté, avec une progression excessive, et restera peu employé.

Chaque zone d'influence continuera de proposer sa graduation, en Europe occidentale, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie.

La classification des difficultés de l'escalade rocheuse, en France

En France, afin de prendre en compte les progrès de l'escalade libre, les grimpeurs imposeront, pour l'évaluation d'un passage d'escalade, une échelle différente plus exigeante, l'utilisation des chiffres arabes et trois échelons intermédiaires : a, b et c pour chaque degré.

Pour la haute difficulté, c'est-à-dire au-dessus du sixième degré, le système se trouvant encore trop inflationniste, on décide d'introduire une appréciation particulière entre les échelons intermédiaires. On rencontre donc le 7a limite supérieure, autrement dit 7a+, un langage d'abord réservé aux initiés et aux usagers.

Et peu à peu cette cotation deviendra d'un usage général en France et dans certains pays voisins.

Une seconde échelle apprécie l'ensemble d'une ascension allant du « facile » à « l'extrêmement difficile » en six degrés également, c'est l'estimation globale de l'itinéraire.

Avec les progrès sportifs constatés, apparaît un degré supérieur, proposé par nos amis suisses et se voulant humoristique « ABO » pour abominable.

Une grande confusion

Une grande confusion va perdurer, entre la graduation UIAA, employée principalement en Europe centrale, et celles utilisées en Europe occidentale, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Australie.

Lorsque certains indiquent un niveau VII (UIAA) d'un passage d'escalade, il n'est seulement question que d'un obstacle de difficulté 6b en France.

Plus tard, des graduations précisant les difficultés glaciaire et mixte viendront compléter l'information, et les chroniques alpines résumeront l'ensemble des difficultés dans un seul cartouche.

Équivalence des cotations

Ce n'est pas une « science » exacte, mais cela permet des discussions à n'en plus finir…

|

FR |

GB |

USA |

UIAA |

|

|

1 |

moderate |

5.2 |

I |

|

|

2 |

difficult |

5.3 |

II |

|

|

3 |

very difficult |

5.4 |

III |

|

|

4 |

4a |

5.5/5.6 |

IV |

|

|

5a |

4b/4c |

5.6/5.7 |

V- |

|

|

5b |

5a |

5.8 |

V/V+ |

|

|

5c |

|

5.9 |

VI |

|

|

6a |

5b |

5.10a |

|

|

|

6a+ |

|

5.10b/c |

|

|

|

6b |

|

5.10c/d |

VII |

|

|

6b+ |

5c |

5.10d/11a |

|

|

|

6c |

|

5.11a/b |

|

|

|

6c+ |

6a |

5.11b/c |

|

|

|

7a |

|

5.11c/d |

VIII |

|

|

7a+ |

|

5.11d/12a |

|

|

|

7b |

6b |

5.12b |

|

|

|

7b+ |

|

5.12c |

IX-/IX |

|

|

7c |

6c |

5.12d |

|

|

|

7c+ |

|

5.13a |

|

|

|

8a |

7a |

5.13b |

|

|

|

8a+ |

|

5.13c |

X |

|

|

8b |

|

5.13d |

|

|

|

8b+ |

|

5.14a |

|

|

|

8c |

7b |

5.14b |

|

|

|

8c+ |

|

5.14c |

XI+ |

|

|

9a |

|

5.14d |

|

|

|

|

|

|

|

|

Année 1978 - Le développement de l'escalade rocheuse

- Les ancrages scellés après un forage de la roche

En 1978, dans l'exploration des parois des Gorges du Verdon, une révolution va bouleverser les pratiques. Elle propose de tracer un itinéraire en fonction des possibilités de l'escalade, en ne restant plus tributaire du placement des moyens de protection, dans les fissures naturelles de la roche.

La ligne Dingomaniaque sera la première voie équipée avec des ancrages scellés, après le forage de la roche, et placés d'une façon réfléchie.

En Europe continentale, on assistera peu à peu à l'équipement systématique des falaises par des ancrages placés après forage.

- À ce moment là deux options

C'est à ce moment là, par une décision prise par les meilleurs grimpeurs du moment, que deux options vont s'écarter nettement :

- l'escalade rocheuse sécurisée, avec ancrages forés.

- l'escalade liée à l'alpinisme, avec des protections amovibles (coinceurs et pitons)

- Une dimension presque uniquement sportive

Auparavant, une forte dimension psychologique caractérisait l'escalade rocheuse, due aux incertitudes devant une éventuelle chute.

Avant 1914, il n'y avait aucune protection possible, le grimpeur progressait dans l'inconnue, et la chute du premier de cordée était inéluctable.

Avant 1945, avec les pitons, la corde en chanvre n'apportait aucune sécurité en cas de chute, souvent fatale, du premier de cordée.

Après 1945, la corde en polyamide permettait de parer la chute du grimpeur qui allait devant, mais une grande incertitude concernait la tenue des pitons, la chute restait exceptionnelle et aléatoire, et l'obstacle principal demeurait psychologique.

Après 1970, les coinceurs apporteront une nouvelle possibilité d'assurage et de pouvoir gérer son exposition, mais la chute volontairement déclenchée n'était pas une option conseillée.

Tout change en 1978, avec les ancrages scellés, après un forage de la roche, la chute devient une éventualité acceptable, quasiment banale, parfois volontairement déclenchée, l'escalade prend une dimension presque uniquement sportive, et des progrès gigantesques, dans la difficulté abordée, vont immédiatement suivre.

Les différents ancrages

En falaise pour les sites sécurisés, deux types d'ancrage scellé, après un forage de la roche, vont être régulièrement utilisés :

< Les « Spits », avec un diamètre qui évoluera de 8 mm au début pour atteindre 12 mm, soit une bonne sécurité, après la mise en garde d'Henry Sigayret, qui tentera en 1986 d'initier les équipeurs à la résistance des matériaux et aux règles du BTP.

< Les « Rings » forgés, qui assurent une certaine pérennité du scellement.

Il restera aux équipeurs à tenir compte de la corrosion, en particulier sur les falaises en bordure de mer…

- L'équipement par le haut

Antérieurement, il ne venait à l'esprit de personne d'équiper une falaise, de quelques hauteurs, par le haut.

Seule en 1965, la courte falaise de Surgy avait vu un équipement général des voies par Guy Richard, avec une implantation réfléchie des points d'ancrage placés en rappel. La technique du rappel encore archaïque, l'absence du baudrier et du descendeur limitaient les initiatives qui auraient provoqué un tollé…

Le credo était de partir du bas, de placer ses protections et ensuite d'élaguer… par suppression des points d'aide. La nouvelle génération proposera une façon radicale d'équiper des voies d'escalade avec les ancrages forés.

- L'escalade sécurisée

Désormais, on assiste à une implantation judicieuse des ancrages scellés, après le forage de la roche. Ce sera une façon de sécuriser l'escalade.

Ces escalades sont très souvent équipées depuis le haut en rappel.

Bien peu de sites d'escalade en France vont rester non équipés, pour permettre de grimper en plaçant soi-même ses protections.

Avec cette façon de faire, réalisée sans réflexion, sans concertation et sans précaution, les falaises de France, et d'autres pays voisins, seront bientôt couvertes de « Ring » et « Spits ».

Mais comme déjà remarqué, face à l'engouement, et sur une roche fragile comme le calcaire, les itinéraires, sans un équipement fixe, ne résisteraient pas à un délabrement dû aux placements et aux enlèvements successifs des coinceurs et des pitons.

Si cette façon de faire permet de multiplier à l'infini les possibilités d'escalade, c'est aussi un réducteur d'aventure... et la prolifération des ancrages scellés, après le forage de la roche, doit amener les grimpeurs à s'interroger sur l'état du terrain de jeu qui sera légué aux générations futures.

Dès lors, on va assister à l'équipement tous azimuts à l'aide des perforeuses électriques et à essence.

Des itinéraires sans équipement à demeure seront réservés à ce que certains appellent les terrains d'aventure, mais ils devront être choisis avec précaution pour éviter leurs dégradations rapides.

Cette nouvelle orientation - l'escalade sportive sécurisée - s'oppose radicalement aux règles des Britanniques, à celles du bord de l'Elbe et de certaines écoles américaines qui refusent et dénoncent cette méthode et cette assistance.

Un équipement qui atteindra les falaises d'altitude.

- Les éléments de sécurité

- Les coinceurs

Ils sont adoptés dès 1960 en Grande Bretagne, en 1969 en France.

Comme déjà souligné, après les articles de Patrick Cordier (LM&A n°2/1974) et d'Henri Agresti (LM&A n°2/1977), La Montagne & Alpinisme n°2/1978 revient sur l'aspect technique d'utilisation des coinceurs avec un article de Jean-Claude Droyer.

- Un coinceur automatique à cames

Une invention essentielle est proposée par le Nord-américain Ray Jardine, un coinceur automatique et réglable, reposant sur l'opposition de deux cames, - le Friend - qui sera plusieurs fois amélioré, pour arriver aux merveilles de technologie que nous utilisons aujourd'hui.

- Les dégaines

Au début de l'utilisation des pitons, certains se décordaient pour passer la corde dans l'anneau du piton, puis la connexion entre l'ancrage et la corde sera un mousqueton dès 1910, souvent avec un anneau de corde pour faciliter la circulation de la corde.

Jusqu'au milieu des années 1970, dans les voies nécessitant plusieurs pitons, les grimpeurs utilisaient des paires de mousquetons et des anneaux de corde pour rendre la liaison plus souple et le frottement moindre.

En 1978, apparaissent les « dégaines », un assemblage de deux mousquetons reliés par une sangle nouée, qui sera bientôt amélioré et proposé dans le commerce, avec une sangle cousue.

- Les cordes

Les améliorations dans la fabrication des cordes ont été constantes depuis 1950, dans la composition de la fibre synthétique, le perfectionnement du gainage, la diminution du poids et du diamètre. Le nombre de chutes acceptables pour une même corde a considérablement augmenté. L'amortissement de la chute - banale à la fin du siècle - accompagne l'élasticité du produit, le diamètre proposé ira de 12 mm en simple brin jusqu'à 8,2 mm, pour les cordes les plus techniques du moment.

- Les longueurs de corde entre les relais

Les longueurs de corde entre deux relais ont beaucoup augmenté, avec les progrès du matériel. L'amélioration de la technique, les dégaines, et surtout les ancrages forés qui limitent le frottement, par leur positionnement réfléchi, et la suppression des angles donnés à la corde, vont permettre des envolées grisantes.

De 15 m à 20 m dans les années mil neuf cent cinquante, les longueurs classiques possibles iront jusqu'à 40m à la fin du siècle.

Année 1979 - Le septième degré en Allemagne

Avec Bernard Arnold qui réussit Direkte superlative, le septième degré est atteint dans l'Elbsandstein, en Allemagne, avec l'éthique particulière à cette école : assurage sur ancrages, après le forage de la roche, tous les cinq mètres, plantés par le premier de cordée.

- La Super-Échelle

Au Saussois, Jérôme Jean-Charles réalise la Super-Échelle en escalade libre, ancrage un place. C'est une des grandes voies de référence du site qui se trouve ainsi « libérée ».

- Le septième degré dans les Calanques