Un historique de l'alpinisme de 1492 à 1914

Un historique soulignant les principaux événements se rapportant à l'alpinisme - sans prétendre à l'exhaustivité - est proposé en plusieurs dossiers du Centre fédéral de documentation (CFD) :

- Un historique de l'alpinisme de 1492 à 1914.

- Un historique de l'alpinisme de 1919 à 1939.

- Un historique de l'alpinisme de 1945 à nos jours dans les montagnes d'Europe.

- Un historique de l'alpinisme de 1945 à nos jours dans les montagnes de l'Himalaya et du monde.

L'alpinisme de 1494 à 1914

Sommaire :

Les prémices de l'ascensionnisme

1492 - Une première initiative avérée

1741 - Les glacières

La science comme justification

Sous la conduite du Guide

1760 - Horace Bénédict de Saussure

1786 - La naissance de l'alpinisme

Les premières initiatives dans les Alpes et les Pyrénées

1825 à 1830 - Les officiers géographes de la carte de France

La structuration de métier de Guide

L'industrie du Mont Blanc

1830 -1838 - L'alpinisme au féminin

1848 - Le premier en France à réaliser l'ascension d'un sommet notable

1850 - Tout va s'accélérer depuis la Grande-Bretagne

Edward Whymper

William A. B. Coolidge

1877 - L'ascension de la Meije

Le matériel de l'alpiniste en 1870 et avant

Des performances fabuleuses entre 1865 et 1900

Albert Frederick Mummery

L'alpinisme autonome

À la recherche des premières féminines à partir de 1870

Deux cordées exceptionnelles

Un exploit unique

Dans les Alpes occidentales jusqu'en 1914

Pendant ce temps-là dans les Alpes orientales

Le matériel de l'alpiniste jusqu'en 1914

Un exploit inouï

Les deux façons de faire

Les figures notoires de l'ascensionnisme d'avant 1914

Premiers regards hors d'Europe

Déjà l'Himalaya et le Karakoram

LES PRÉMICES DE L'ASCENSIONNISME

Ce n'est que progressivement que les hommes vont éprouver un intérêt pour les montagnes, longtemps suspectées de maléfices.

Les prémices - en France - d'une curiosité pour la haute altitude sont difficiles à situer, plusieurs actions préliminaires, parmi d'autres, peuvent servir de repères.

Entre 1276 et 1285 : le Canigou, 2875m

La montagne des Pyrénées orientales est si visible et si tentante depuis la plaine que le Roi d'Aragon et sa suite l'ont probablement gravie à cette époque.

1336 - Le Mont Ventoux, 1910m

Francesco Petrarca (Pétrarque), le poète italien qui vit dans les États pontificaux en Avignon, réalise, avec son frère et deux domestiques, l'ascension de la grande montagne de Provence, d'accès facile, « poussé par le seul désir de voir la remarquable altitude de l'endroit ».

Le récit - particulièrement inspiré - du périple contient tout ce qui sera dit plus tard, bien plus tard, sur les mêmes sujets : la préparation, le choix des compagnons, les impressions durant l'ascension et l'éblouissement du sommet ; mais jamais avec autant de hauteur d'esprit...

Le texte sera traduit dans la revue La Montagne de 1937 et commenté par Georges Sonnier dans La Montagne & Alpinisme de 1970.

1358 - Un sommet élevé et neigeux : Rochemelon, 3538m

Boniface Rotario d'Asti escalade le très célèbre sommet de Rochemelon, 3538m dans les Alpes graies en Italie, pour déposer, dit-on, une statue de la Vierge à la suite d'un vœu.

L'ascension de cette cime proche d'un des principaux passages alpins - le Col du Mont Cenis - deviendra un lieu de pèlerinage traditionnel.

C'est une des premières incursions connues sur un pinacle élevé et neigeux des Alpes occidentales.

1492 - UNE PREMIÈRE INITIATIVE AVÉRÉE

- Les origines de l'alpinisme (ascensionnisme) peuvent être recherchées avec l'ascension du Mont Aiguille, 2087m en 1492.

C'est une première initiative dont il est conservé une relation avérée de l'exploit.

Les textes sont précis : pas un ordre, mais une invitation du roi de France Charles VIII « à faire essayer si l'on pouvait monter sur cette montagne que l'on disait inaccessible ».

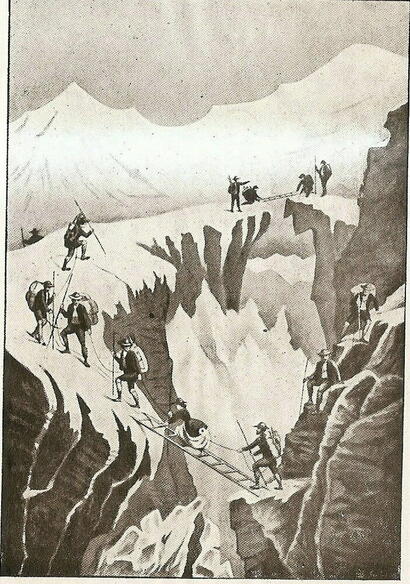

Une équipe d'alpinistes d'occasion, emmenée par Antoine de Ville, va réussir une réelle performance acrobatique et audacieuse, grâce au savoir faire d'un « escalleur » du roi, spécialiste des échelles pour l'assaut des places fortes.

Un exploit réalisé sous le contrôle et le témoignage écrit d'un huissier pour obtenir la récompense promise (voir la revue La Montagne & Alpinisme n°4/1991).

1574 - Une description des Alpes

En 1574, le Suisse Josias Simler publie, en latin, un des premiers ouvrages consacrés à la description et à l'approche des Alpes.

En 1904, dans son livre Josias Simler et les origines de l'alpinisme, W.A.B. Coolidge rendra l'œuvre plus accessible.

Indiquons qu'en 1561 déjà, Guillaume Grataroli s'était penché sur les origines de l'alpinisme, en reprenant des sources anciennes et en citant les écrits de Conrad Gessner de 1541 et de 1555.

Les grands axes de communication

Pendant des siècles, et en dehors des vallées, la haute montagne n'était ni parcourue, ni habitée en permanence. Seuls quelques audacieux bergers en quête d'alpages d'été, chasseurs de chamois, chercheurs de cristaux et autres contrebandiers se risqueront dans ces zones inconnues au-dessus des forêts. En se protégeant sous des reliefs naturels ou dans de rudimentaires cabanes de pierres sèches, puis plus tard en édifiant de modestes bergeries d'altitude.

Les principaux cols seront ensuite explorés et permettront de traverser les Alpes. Ils deviendront des axes essentiels de communication et verront, pour la sécurité des voyageurs et dès l'Antiquité, l'aménagement d'abris de secours. Ensuite, les voies romaines franchiront les principaux cols, avec des refuges aux passages cruciaux, remplacés par des hospices au Moyen Âge.

À partir de la Renaissance, on verra l'édification d'hôtelleries, d'hospices et de monastères au niveau des grands cols des Alpes : Brenner, Furka, Simplon, Saint-Gothard, Grand et Petit Saint-Bernard, Forclaz, Mont Cenis, Montgenèvre, Tende et autres… Mais les traversées étaient redoutées et dangereuses, particulièrement en hiver. L'article, « Climat des Alpes au Moyen Âge » dans La Montagne & Alpinisme n°3 / 2014, de Daniele Cat Berro et Luca Mercalli, décrit des traversées exceptionnelles de certains cols alpins, dès l'an 1000.

Dans les Pyrénées, les grands axes de transit évitaient la haute barrière des montagnes aux deux extrémités de la chaîne, le franchissement du massif était donc moins crucial. Un des rares passages naturels commodes est le Col de Roncevaux, fréquenté depuis l'Antiquité, et emprunté dès l'an 1000 par les chemins de Compostelle.

En dehors de ce passage populaire, il n'y avait pas d'aménagement en altitude, ni d'abris de secours, seulement des cabanes d'estives qui offraient un éventuel relais, vers quelques passages plutôt confidentiels.

1741 - LES GLACIÈRES

- En juin 1741, une caravane de huit maîtres et cinq domestiques - tous armés - atteint le prieuré de Chamonix, en trois jours depuis Genève. Ce sont les Anglais Richard Pocock et William Windham, accompagnés de quelques amis. Ils établissent un camp à proximité de la bourgade, laissant feux allumés et sentinelles en garde pendant la nuit. La caravane, guidée par des autochtones, effectue une excursion jusqu'au Montenvers pour admirer « les glacières », le glacier des Bois que l'on appellera plus tard la Mer de Glace.

Ils n'étaient pas les premiers à visiter la vallée, mais furent les premiers à en parler. Ce sera le précepte déclencheur d'une formidable convergence vers les hauts sommets et les domaines de l'alpinisme.

La visite des glacières et du belvédère du Montenvers, 1913m, deviendra une excursion très courue dès la fin du XVIIIe siècle, où les touristes sont conduits, à dos de mulets et en chaises à porteurs, par les Guides locaux.

Le plus haut sommet des Alpes

Depuis le XIe siècle, le massif du Mont-Blanc était situé dans les États de la maison de Savoie. À cette époque, la famille seigneuriale possédait la Savoie, à titre de compté, puis de duché en 1416, partie du royaume de Sardaigne à partir de 1718, annexée par la France de 1792 à 1814. Les nouveaux traités de 1814 et 1817 rendront le Faucigny et la Savoie aux États sardes, jusqu'au traité de Turin et au plébiscite de 1860 rattachant ce qui deviendra les deux départements de Savoie à la France, et comprenant le versant nord du massif du Mont-Blanc.

Le massif de Mont-Blanc se trouve désormais frontière entre la France, l'Italie et la Suisse.

La crête sommitale du Mont Blanc sera l'objet d'un différent frontalier, avec nos voisins italiens, encore indécis aujourd'hui.

La montagne et son altitude prodigieuse, 4807m, vont éveiller les ambitions.

LA SCIENCE POUR JUSTIFICATION

C'est la science, dès 1760, qui va faire avancer l'idée de gravir les montagnes, et donner l'élan décisif à leurs explorations.

Pour certains, ce fut la reproduction de l'expérience de Pascal de la Tour Saint-Jacques à Paris avec le baromètre de Torricelli, puis au Puy-de-Dôme en 1647, plus tard au Canigou.

Le Mont Buet est gravi en 1770, avec une motivation scientifique, par les genevois et frères Deluc.

Durant un long temps, il faudra s'accompagner du baromètre et du thermomètre pour justifier l'aventure, jusqu'au moment où, après 1854, les Britanniques feront changer la donne en faisant fi des arguments scientifiques dans l'approche des montagnes.

Pour d'autres, dès 1825, il s'agira d'établir, en service commandé, des visées de triangulation, depuis certains sommets de référence, destinées à l'établissement des cartes géographiques, pour l'intérêt des militaires.

SOUS LA CONDUITE DU GUIDE

D'abord mener les voyageurs, les passeurs

Le franchissement des Alpes, par des voyageurs, travailleurs, commerçants, émigrants, soldats, a été de tout temps primordiale. Mais les périples étaient redoutés et dangereux.

Attestée depuis le XVe siècle, toute une industrie de « passeurs » permettait de faire transiter les voyageurs par les principaux cols des Alpes, en été et en hiver. Ce sont des bergers et des chasseurs des hautes vallées de montagne qui servaient occasionnellement de Guides, ils étaient appelés dans les Alpes « les marrons », ce qui veut dire en bas latin « ceux qui vont devant, qui montrent le chemin et conduisent ».

Une pratique confirmée par des écrits dès 1600 et par ceux de Bourcet en 1775 (Pierre Joseph de Bourcet dans Principes de la guerre de montagne).

Et ensuite en empruntant des passages plus confidentiels, comme à Bessans et à Avérole en Haute Maurienne, pour rejoindre Usseglio dans le Piémont...

S'ajoutant aux voyageurs, il y avait les nombreux travailleurs saisonniers qui rejoignaient les fermes des vallées prospères, pour louer leurs services, en transitant chaque printemps et automne. Des migrations très bien évoquées dans certains romans de Jean Giono. Les cols de la Traversette et Lacroix, faisant communiquer le Queyras avec les vallées piémontaises, étaient ainsi très fréquentés.

La traversée par le Col du Mont Cenis, principal passage entre la France et l'Italie, pratiqué depuis le IVe siècle, deviendra un itinéraire classique avant enneigement au XVIIe siècle, et se verra doté de 23 abris contre la tourmente, jusqu'à l'ouverture du tunnel de Fréjus en 1871.

Les « passeurs » seront les premiers à posséder un peu d'expérience, ils pouvaient assurer l'accompagnement des voyageurs, aller récupérer les égarés, et ramener les morts pris dans la tourmente. À l'image des Moines de l'Hospice du Col du Grand Saint-Bernard, et seulement une image dévoyée, avec ce moine en chasuble, et son bon chien sauveteur.

Dans les Pyrénées, les grands axes de communication évitaient la haute barrière des montagnes aux deux extrémités de la chaîne, le franchissement du massif était donc moins crucial.

Ensuite guider les ascensionnistes (alpinistes) et les excursionnistes

Puis arriva l'intérêt de gravir les montagnes.

Pour atteindre leurs buts, il semblera légitime aux ascensionnistes de recourir aux services de solides montagnards. Ils se recruteront dans les vallées de l'Oberland, du Valais, autour du Mont Blanc, en Haute-Maurienne, en Haut-Dauphiné et dans les Pyrénées.

Dès 1760, ce sont naturellement les autochtones qui seront les premiers capables de conduire les ascensionnistes, par les cols et accès confidentiels, d'abord dans les zones proches de leurs lieux de vie. Ils connaissaient la montagne par tradition familiale, souvent des « passeurs », des bergers, des chasseurs, des cristalliers, des contrebandiers et autres coureurs de montagnes, avertis des meilleurs passages.

L'esprit d'initiative et celui d'aventure permettront aux meilleurs de se singulariser.

Dans la vallée de Chamonix, les Guides locaux proposeront un accompagnement pour des excursions, comme celle du Montenvers et faire admirer les glacières, puis pour participer à l'ascension du Mont Blanc qui commence à devenir le sujet du moment.

À partir de cette date, quelques Guides locaux s'illustreront dans les Alpes et les Pyrénées.

Ensuite, les Guides se recruteront localement par cooptation, parmi ceux qui voudront exercer cette fonction pas encore codifiée, après une formation « sur le tas » comme apprentis, les porteurs. Ils devaient posséder les qualités physiques requises et avoir une bonne connaissance des montagnes à gravir. Ils assuraient les risques principaux de l'entreprise.

NB : Pour éviter l'ambigüité entre Guide de montagne professionnel et guide-itinéraires manuscrit, une majuscule est ajoutée au premier nommé.

1760 - HORACE BÉNÉDICT DE SAUSSURE

En 1760, venue d'Horace Bénédict de Saussure (1740-1799) dans la vallée de Chamonix. Devinant l'intérêt scientifique de gravir ou de faire gravir le Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes, il promet une récompense à qui découvrira un cheminement permettant l'ascension.

En 1779, de Saussure commence à faire paraître le premier des quatre tomes de ses Voyages dans les Alpes, qui figureront parmi les ouvrages les plus appréciés de la littérature alpine et joueront un rôle considérable dans la propagande et le développement de l'ascensionnisme qui deviendra l'alpinisme.

Ce sont ses écrits précurseurs et ses initiatives avant-gardistes qui susciteront une préoccupation pour les montagnes et feront de lui l'acteur principal qui a révélé un intérêt pour les explorer.

En 1786, Bénédict de Saussure dans son intension d'ascension de la grande montagne, fait dresser des cabanes rudimentaires, au niveau de la Pierre Ronde, vers 1900m, au pied de l'Aiguille du Goûter, puis sur les affleurements rocheux du lieu-dit des Grands Mulets, 3050m.

1786 - LA NAISSANCE DE L'ALPINISME

Le 8 août 1786, première ascension du Mont Blanc, 4810m par les deux Savoyards natifs de Chamonix, Michel-Gabriel Paccard (1757-1827) et Jacques Balmat (1762-1834), l'un est médecin et l'autre chasseur, les valeurs du baromètre et du thermomètre sont enregistrées.

Le premier est animé par son intérêt pour la science, l'autre par la récompense promise par Saussure.

Ils comptent parmi les premiers audacieux agissant en autonomie, c'est-à-dire sans le recours à des Guides locaux, qui peu à peu vont se proposer « pour aller devant ».

La performance est suivie depuis la vallée, par plusieurs témoins, à l'aide des longues-vues de l'époque.

La première ascension du Mont Blanc a été réalisée sans corde, mais peu à peu l'usage finit par se répandre.

On s'accorde à admettre que cette première ascension du Mont Blanc marque la naissance de l'alpinisme.

L'année suivante, seconde ascension le 5 juillet par Balmat et deux Guides locaux.

1787 - La plus célèbre ascension

Le 3 août 1787, c'est une caravane de dix-huit Guides locaux, avec Balmat, qui conduit le 3 août H. B. de Saussure et un domestique pour la plus célèbre ascension de la grande montagne.

Au sommet, le savant genevois peut réaliser une série d'expériences scientifiques originales et déterminer avec une bonne précision l'altitude de la montagne.

La relation que fit Saussure de son entreprise "Relation abrégée d'un voyage à la cime du Mont Blanc" aura un immense retentissement et les motivations scientifiques continueront à soutenir l'élan pour l'exploration des montagnes.

Il fallait atteindre les sommets des montagnes pour réaliser des expériences.

Ce sera la motivation des premiers ascensionnistes.

L'assistance des Guides

Ce n'est surtout qu'après l'ascension d'Horace Bénédict de Saussure de 1787, et la notoriété donnée à l'événement que l'assistance aux Guides deviendra naturelle et sera la bonne façon de faire.

La polémique de la première ascension

Une sombre polémique va entacher les événements liés à la première ascension du Mont Blanc, privant Michel-Gabriel Paccard d'une juste reconnaissance et va perdurer jusqu'aux travaux définitifs des gens de l'Alpine Club en Grande-Bretagne de 1898 à 1957.

Encore aujourd'hui le travail d'Éric Vola « Mont Blanc, première ascension et première controverse alpine », éditeur Amazon, publié en 2022, devra en France rappeler des faits maintenant entièrement révélés, mais pas encore entendus.

LES PREMIERES INITIATIVES DANS LES ALPES ET LES PYRÉNÉES

Après l'ascension du Mont Blanc, les premières initiatives, vers les principaux sommets des Alpes et des Pyrénées, sont souvent des démarches locales de naturalistes, de personnalités régionales et de paysans de piedmont, parmi les plus décidés, animés par l'esprit d'aventure. La mesure des altitudes et la pression du baromètre sont les justifications de l'époque.

Ce sont des entreprises uniques et sans lendemain.

Dans les Pyrénées, au XIIIe siècle et avant

< Le Canigou, 2875m, est si visible et si tentant que le roi d'Aragon et sa suite l'ont probablement atteint entre 1276 et 1285.

< Le Pic du Midi d'Ossau, 2885m, sommet bien individualisé, est visité avant 1787 par un berger.

Puis des motivations scientifiques feront le début de l'exploration des Pyrénées, avec le parcours des hautes vallées et l'ascension de certains sommets, accompagnés par des aides, porteurs et Guides locaux.

En 1786, le scientifique Henri Reboul (1763-1839) gravit le Pic d'Anie, 2504m.

En 1787, Reboul et l'astronome Jean Vidal (1747-1819) escaladent le Turon de Néouvielle, 3035m, premier trois mille pyrénéen atteint.

En 1788, Reboul approche le Mont Perdu, 3352m, et le désigne comme le plus haut sommet des Pyrénées, ce qui se révélera plus tard erroné.

Chargés d'établir le nivellement des Pyrénées, Reboul et Vidal sillonnent la montagne et, chaque fois que possible, établissent ou font installer des tourelles de triangulation sur les sommets.

En 1789, périple remarquable d'Henri Reboul dans plusieurs hautes vallées. Plusieurs sommets sont visités et mesurés, dont le pic du Quayrat, 3060m.

Dans les Alpes, de 1800 à 1850

D'abord, l'exploration des principaux massifs et l'ascension des sommets les plus commodes des Alpes : le Grossglockner, 3798m, en 1800 ; l'Ortles, 3905m, en 1804 ; la Jungfrau, 4166m, en 1811 ; le Finsteraarhorn, 4275m, en 1829 ; le Grossvenediger, 3662m, en 1841 ; et la Bernina, 4049m, en 1850.

Dans les Pyrénées, au XIXe siècle

Ce sont encore des motivations scientifiques qui justifieront la poursuite de l'exploration des Pyrénées, mais pas pour longtemps.

< En 1802, ascension du Mont Perdu, 3352m, qui passait encore pour le point culminant des Pyrénées, par le botaniste Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827), trois jours après ses Guides locaux Laurens et Rondo et un berger.

< En 1817, à son tour proposée comme le culmen de la chaîne, la Maladetta, 3308m est gravie par le naturaliste Friedrich Parrot avec le Guide de Luchon Pierre Barrau. Ils constateront que le sommet voisin - l'Aneto - les domine nettement. Mais l'information prendra un certain temps pour circuler.

< En 1825, le Balaïtous, 3146m, est atteint par les géodésiens Pierre Peytier et Paul-Michel Hossard durant une opération de cartographie (voir ci-après).

< En 1830, la première ascension féminine du Mont Perdu, par l'Anglaise Anne Lister, avec les Guides locaux Jean-Pierre Charles et Étienne, marque les débuts de l'intérêt des femmes pour ascensionnisme, événement évoqué plus loin.

< En 1838, le Vignemale, 3298m, est escaladé par la même Anne Lister, avec ses Guides, événement évoqué plus loin, et probablement première ascension.

< Lorsque l'Aneto - appelé Néthou jusqu'en 1940 -, situé en territoire espagnol et écarté de la crête principale et frontière, se révélera être le point culminant des Pyrénées, avec ses 3404m, il prit alors un intérêt certain. Ascension le 20 juillet 1842, par l'ancien officier russe Platon de Tchihatcheff, son Guide Pierre Sanio de Luz, les Guides locaux Bernard Arrazau et Pierre Redonnet de Luchon, le botaniste Albert de Franqueville et son Guide Jean Sors.

< 1869 : première hivernale du Vignemale, par Henry Russell (1834-1909) et ses deux Guides locaux. C'est une façon de faire, en dehors des saisons favorables, très en avance sur son temps.

< En 1889, le fameux couloir de Gaube du Vignemale est parcouru pour la première fois par Jean Bazillac, Henri Brulle et Roger de Monts avec les Guides Célestin Passet et François Salles. Il ne sera repris que quarante-trois ans plus tard.

1825 à 1830 - LES OFFICIERS GÉOGRAPHES DE LA CARTE DE FRANCE

Certains sommets étaient atteints, en service commandé, par les officiers géographes pour effectuer la triangulation des régions montagneuses de France et l'établissement de la carte d'état-major.

Le Service géographique des armées, créé en 1887, est issu du très ancien bureau de cartographie et d'archives à intérêt militaire de l'armée française.

C'est depuis un corps d'ingénieurs géographes militaires, à l'origine tous polytechniciens, que quelques-uns s'illustrèrent, dans les travaux de la carte de France de 1818 à 1875. Et, pour les zones de montagne dès 1823, en entreprenant des ascensions remarquables, afin de réaliser la triangulation des parties françaises des Pyrénées, puis des Alpes.

Plus tard, les alpinistes, pensant être les premiers sur une cime, découvriront des repères géodésiques bâtis de la main de l'homme. Ils avaient été construits par les ingénieurs géographes, officiers de la carte de France dans le premier tiers du XIXe siècle.

« Des hommes si adroits qu'ils avaient trouvé des voies d'accès que l'on chercha encore longtemps après eux, si résolus qu'ils avaient gravi certains sommets sans posséder l'équipement mis au point ultérieurement. Des hommes si modestes que le souvenir de leurs ascensions s'était parfois perdu » dira Henri Beraldi.

Pour le géographe et ses aides, il fallait pouvoir rester plusieurs jours sur les sommets choisis afin de construire une balise, facilement identifiable de loin, et effectuer les visées de la triangulation vers les autres bornages, en installant des abris sous toile pour les bivouacs, au niveau des stations et en transportant un lourd théodolite, du couchage et du ravitaillement (voir le dossierdu CFD : Les cartes géographiques / Un peu d'histoire / La triangulation).

D'abord dans les Pyrénées, les officiers entreprennent la triangulation de la partie française de la chaîne de montagnes.

Pour les besoins de leur mission, l'ascension du Balaïtous, 3146m, en 1825 est réalisée par Pierre-Eugène-Félicien Peytier et ses aides, pour élever un signal sur le culmen. Et en 1826, Peytier et Paul-Michel Hossard et leurs aides demeurent 8 jours au sommet de cette montagne, dans le mauvais temps, pour achever les visées angulaires. Ce sommet ne sera revisité à des fins d'alpinisme qu'en 1864.

En 1826, Peytier et Hossard et leurs aides stationnent sur le pic de Troumouse, 3085m et restent 15 jours sur ce sommet, à cause du mauvais temps, gênant beaucoup les visées, qui seront réalisées malgré tout.

En 1825, dans la partie orientale de la chaîne, Jean-Baptiste Corabœuf et ses aides gravissent le Montcalm, 3077m, et construisent le nécessaire repère.

En 1827, Corabœuf et Jean-Prosper Testu réalisent les visées angulaires, en restant, avec leurs aides, 14 jours sur le sommet, dans le mauvais temps, mais les mesures sont réussies.

Dans les Alpes, la triangulation du premier ordre du sud-est de la France sera l'œuvre d'Adrien Durant (1787-1835), capitaine ingénieur géographe.

Dès 1824, depuis le sommet de la montagne de Lure, il réalise une visée vers le massif du Pelvoux, qui deviendra, plus tard, le massif des Écrins et désigne la Pointe des Arsines comme point culminant, qui deviendra la Barre des Écrins, il la mesurera en 1830 à 4105m.

Le 30 juillet 1828, dans l'intention d'élever un signal géodésique, le sommet rocheux du Pelvoux, 3932m, est atteint par Adrien Durant avec les chasseurs Alexis Liothard et Jacques-Étienne Mathéoud.

Le géodésien y remontera en août, avec une dizaine de villageois, pour édifier l'indispensable bornage.

En 1829, il peut viser son signal du Pelvoux depuis le Pic de Bure.

Du 5 au 12 août 1830, nouvelle ascension du Pelvoux pour Adrien Durant et ses aides, dont Liothard, Mathéoud et les frères Jean et Pierre Sémiond. Un enclos de pierres sèches, recouvert de deux bâches, sert de bivouac. Il consacre deux jours à l'ensemble des visées depuis la cime rocheuse, en séjournant quatre jours, avec ses aides, à cause du mauvais temps.

Les traces de ces événements vont se perdre un moment, puis réapparaître peu à peu. Les écrits du général Berthaut, directeur du Service géographique des armées, en seront une première évocation à la fin du XIXe siècle.

Les épopées de ces anonymes serviteurs « d'un devoir et d'une idée » sont rappelées dans l'excellent ouvrage : Balaïtous et Pelvoux. Note sur les officiers de la carte de France ; Paris 1907 d'Henri Beraldi et dans l'article du même auteur « Le capitaine Durant 1787-1835 » de la revue La Montagne de janvier 1911. Ce sont ces textes qui porteront les actions de ces pionniers à la connaissance de la société civile. Et plus tard, avec la contribution du général Hurault, directeur de l'Institut géographique national « Les géodésiens à la conquête des cimes », parue en 1956 dans l'ouvrage : Les Alpinistes célèbres aux éditions Mazenod.

Les officiers de la carte ne montaient sur les sommets des montagnes ni pour leurs explorations, ni pour en être les premiers visiteurs, mais dans le but d'ériger un signal géodésique et de poser leurs instruments de visée, pour réaliser leur œuvre, la cartographie de la France.

On peut dire qu'en France, les officiers géographes de la carte de France ont été parmi les premiers ascensionnistes.

Le capitaine Adrien Durant (1787-1835), que ses supérieurs n'avaient pas su reconnaître à sa juste valeur, sera salué par le Club Alpin, la Société de géographie, le Service géographique de l'armée et l'Académie des sciences, en élevant un monument en sa mémoire, au pied du Pelvoux, inauguré le 29 septembre 1929 à l'occasion du centenaire de ses ascensions de 1828 et 1830.

Une remise en cause peu crédible

En 2015, la remise en cause - par des publications et des conférences - de l'historique connu de l'ascension des plus hauts sommets du massif des Écrins, notamment de la Barre des Écrins, le culmen du massif, et de la France d'avant 1860, avait beaucoup étonné et interpellé.

La thèse, portant sur des ascensions oubliées de 1853, remettait en cause les travaux des historiens et reprochait au Club alpin d'avoir écrit une histoire tendancieuse ».

Elle venait contredire directement les écrits du général Hurault qui engageaient sérieusement les militaires et l'IGN, en rappelant les performances d'Adrien Durant, et ne disant rien sur ce qui aurait pu se passer en 1853.

Certaines de ces remises en cause comporteront d'abord quelques conditionnels, qui ne tarderont pas à devenir des affirmations.

La réponse à nos interrogations viendra du travail de deux universitaires Michèle Janin-Thivos et Michel Tailland pour qui « la relecture de l'histoire établie est une démarche saine et légitime à condition qu'elle s'appuie sur le croisement des sources et une argumentation scientifique vérifiable ».

Une réponse rude, mais parfaitement mesurée, devant laquelle les spéculations, trop rapidement affirmées, des tenants des ascensions oubliées de 1853, vont se trouver entièrement démontées :

« La lecture partiale et partielle des documents d'archives ainsi que les nombreuses erreurs méthodologiques qui émaillaient ces recherches nous ont poussés à nous pencher sur le sujet ».

Leur ouvrage : Des ascensions oubliées ? Les opérations de la carte d'état-major, aux éditions du Fournel (2016), est un document remarquable et sans appel.

Et les exploits avérés des ingénieurs géographes, officiers de la carte de France du XIXe siècle - mis en valeur dans les écrits d'Henri Beraldi et dans la contribution du général Hurault - ne méritaient pas d'être contaminés par des spéculations hâtives.

Notons que le Club Alpin rendra plusieurs fois hommage à ces officiers de la carte de France, précurseurs de l'alpinisme, dans la revue La Montagne de 1911, en faisant écho à la publication d'Henri Beraldi de 1907, par l'article de Maurice Paillon, concernant le capitaine Durand en 1928, et en présentant le livre de Michèle Janin-Thivos et Michel Tailland, dans La Montagne & Alpinisme en 2018, avec un texte d'accompagnement.

Pour un temps, le plus haut sommet de France

Un des principaux sommets du massif du Pelvoux, dans sa désignation confuse de l'époque, aujourd'hui le massif des Écrins, était appelé la Pointe des Arsines. Sa prééminence sur les montagnes voisines n'était pas encore connue, c'était le Mont Pelvoux qui passait pour le culmen de la région.

Redisons que dès 1824, depuis le sommet de la montagne de Lure, Adrien Durant avait désigné la Pointe des Arsines comme le point culminant du massif et mesuré sa hauteur en 1830 à 4105m. Par cette constatation, la Pointe des Arsines devient, pour un temps, le plus haut sommet de France jusqu'au traité de Turin, et au plébiscite de 1860, rattachant les deux départements de Savoie à la France, avec le sommet mitoyen du Mont Blanc.

En 1861, Edward Whymper, n'ayant pas connaissance des relevés du capitaine Durant et à la recherche du plus haut sommet du massif, fera l'ascension du Mont Pelvoux, 3943m avec Jean Reynaud, agent voyer du canton et Macdonald, un ami anglais. Ils sont accompagnés par Jean Sémiond, un villageois qui avait participé à la seconde ascension de 1828 avec Adrien Durant, et un porteur de la vallée.

Il ne pourra que constater la primauté de la montagne voisine, invisible depuis les proches vallées, entièrement détachée des sommets voisins et qu'il nomme encore la Pointe des Arsines.

Après cette reconnaissance, elle sera gravie en 1864 par Adolphus W. Moore, Horaces Walker, Edward Whymper, avec les Guides Christian Almer et Michel Croz.

Elle est encore appelée la Pointe des Écrins par Whymper en 1871, dans son livre : Escalades dans les Alpes, traduit en 1873.

Et deviendra la Barre des Écrins, plus tard et après 1871, dans sa désignation définitive, avec ses 4102m.

Elle était déjà entrée dans l'anonymat des altitudes, dépassée par le Mont Blanc, 4810m, le plus haut sommet des Alpes, désormais en partie en France depuis 1860.

LA STRUCTURATION DU MÉTIER DE GUIDE

Il fallait une organisation et un contrôle

Déjà dans le Valais en Suisse, un arrangement et un règlement régissaient les compagnies de Guides depuis 1807.

À Chamonix, une première forme d'organisation est en place dès 1821, aménagée et authentifiée en 1823 par le vice-intendant du Faucigny Gaspard Sébastien Brunet, autorité régionale du royaume de Sardaigne, puis approuvée par le pouvoir royal. Est suggérée la création d'une masse, caisse de secours et de prévoyance, le prix de la journée de Guide en fonction de la difficulté de la course et le nombre de Guides chargés de l'encadrement (lire l'article de Rozenn Martinoia : « La genèse de la Compagnie des guides de Chamonix » dans la revue La Montagne & Alpinisme n°2/2021).

La Compagnie des Guides de Chamonix, qui bénéficiait depuis longtemps de l'industrie du Mont Blanc, avait instauré un tour de rôle et l'obligation de s'entourer de 12 Guides pour l'ascension du culmen des Alpes ; en 1852, on revient à quatre, puis trois en 1864. La compagnie s'était structurée avec des règles particulièrement fermées qui n'évolueront que lentement.

Depuis 1860, la Savoie étant devenue française, la compagnie s'administrera pour un moment elle-même et sans contrôle.

En 1874, ailleurs dans les Alpes françaises, en dehors de quelques-uns pouvant guider les voyageurs par les passages historiques transfrontaliers - les passeurs -, ni berger, ni paysan ou chasseur n'étaient capables de bien conduire les ascensionnistes et les touristes voulant aller vers les cols et les sommets des montagnes. Il fallait s'organiser, comme en Suisse depuis 1864 et en Italie depuis 1871.

Le Dauphiné n'a encore que des chasseurs de chamois ayant une connaissance de la montagne. Mais, dès 1875, la Société des touristes du Dauphiné, qui vient d'être fondée, s'occupe du recrutement des Guides autochtones les plus décidés, dans les principaux centres d'activités dauphinois. Et elle imposera un tarif et un règlement aux Guides, porteurs et muletiers, sur lesquels elle exerce désormais un contrôle efficace et son autorité. Elle sera rapidement rejointe, dans la même année 1875, par certaines Sections locales du Club Alpin.

Dans les Pyrénées, quelques Guides ont laissé leurs traces, comme il est déjà précisé précédemment. Ainsi, dès 1802, Laurens et Rondo pour l'ascension du Mont Perdu ; ceux qui accompagnèrent Anne Lister, sur la même montagne en 1830 ; ceux qui conduiront Anne Lisner au Vignemale en 1838.

Des petits arrangements avaient cours, comme à Cauterets, Gavarnie, Bagnères-de-Bigorre dès 1863 et à Bagnères-de-Luchon dès 1872, surtout liés au thermalisme, afin de promener les curistes venus « prendre les eaux », dans un cadre rendu avec esprit par Hippolyte Taine, dans son Voyage aux Pyrénées.

Les organisateurs de la profession

Rapidement, le Club Alpin, au niveau national, et la Société des Touristes du Dauphiné, au niveau régional, seront les organisateurs et les tuteurs de cette profession, et vont en assurer l'administration jusqu'en 1940.

Pour le développement de cette activité nouvelle et encore incertaine, il fallait pouvoir gérer les us et coutumes spécifiques qui allaient s'établir dans chaque vallée, en fixant des règles et des contrôles (voir le dossier du CFD : L'enseignement alpin).

La priorité de l'action de la STD - en ce qui concerne les Guides du Dauphiné - sera reconnue par le Club Alpin. Avec les chamailleries que l'on imagine, dues à la concurrence entre les deux associations, et surtout aux rudes intérêts économiques des Guides, jusqu'à l'unification de 1904.

À cette date, le Club Alpin Français sera le délégataire dans le contrôle de la profession jusqu'en 1940.

< En 1875, la Section de Briançon du Club Alpin diplôme les premiers Guides de Vallouise.

< Et l'année suivante, la Section de Tarentaise délivre les premiers livrets-diplômes aux Guides de sa région, et crée le bureau des Guides de Pralognan.

< En 1878, à Chamonix, où un règlement est déjà en place, le Club Alpin intervient auprès des autorités préfectorales pour améliorer les textes qui seront plusieurs fois remaniés ; tant les intérêts locaux sont sensibles dans la principale villégiature de montagne de France.

L'hérédité et la cooptation sembleront suffisantes

En dehors des concurrences ou des divergences locales, animées par le montant des tarifications des ascensions guidées, il apparaît que les éléments primordiaux à l'exercice de la profession tarderont à être proposés.

Curieusement, la formation des Guides ne sera longtemps, ni suggérée, ni exigée, l'hérédité et la cooptation sembleront suffisantes. Il faudra attendre 1936 et 1943 afin que les préceptes essentiels à l'exercice de la profession commencent à être proposés : l'enseignement et le contrôle des compétences. On deviendra alors Guide, non plus par sa naissance, mais par des qualités affirmées et contrôlées. La loi du 18 février 1948 fixera le cadre du métier.

Le prix des prestations

Le prix élevé des prestations guidées ne favorisera pas une pratique populaire de l'alpinisme, qui restera une activité élitiste, avant le développement de l'autonomie.

Les Guides, la Dame et le Monchu en 1900

L'INDUSTRIE DU MONT BLANC

Le retentissement de l'ascension du Mont Blanc par Horace Bénédict de Saussure en 1787 - régulièrement confondue avec la première ascension de 1786 - sera immense. Le récit qu'en fit le savant genevois, Relation abrégée d'un voyage à la cime du Mont Blanc, allaient susciter, de toutes parts en Europe, un intérêt pour l'ascension du Toit des Alpes.

Une industrie du Mont Blanc se développera au seul bénéfice des Guides et des hôteliers de Chamonix. Car à l'époque, il n'y avait pas d'autre accès que la voie d'ascension passant par les affleurements rocheux du lieu-dit des Grands Mulets, et le Grand Plateau.

< En 1834, le Mont Blanc a été atteint quinze fois. Son ascension est réalisée par un touriste français, le comte de Tilly, avec ses Guides.

Le Mont Blanc, un moment mitoyen sur notre territoire national de 1796 à 1814, était situé dans le royaume de Sardaigne depuis 1720 et le restera jusqu'au traité de Turin et au plébiscite de 1860, qui rattacheront la Savoie et en partie le Mont Blanc à la France.

Un attrait vital

Le Mont Blanc sera un attrait vital pour le développement économique des trois communes de piedmont : Chamonix, Courmayeur et Saint-Gervais.

Des points d'appui intermédiaires viendront faciliter l'ascension :

< Depuis Chamonix, une cabane rudimentaire avait été installée sur les affleurements rocheux du lieu-dit des Grands Mulets, 3050m en 1786, à la demande de Bénédict de Saussure, puis un abri amélioré en 1813. L'inauguration du premier refuge aura lieu en 1853. Une étape plus confortable sera installée en 1897, sur un itinéraire d'ascension qui va ainsi pouvoir se banaliser, pour le plus grand intérêt de la compagnie des Guides et de la bourgade.

< Les Guides de Courmayeur, à la recherche d'une approche vers le Mont Blanc depuis leur vallée, inaugurent en 1855 et 1863 une voie de contournement splendide, longue et pénible. Mais pas du tout commerciale, par le Col du Géant et la traversée Mont Blanc du Tacul et Mont Maudit. Un refuge au Col du Midi, vers 3555m, sera construit en 1863, par les Guides valdôtains pour faciliter ce long périple.

< En 1854, les Guides de Saint-Gervais érigent une hutte à proximité du sommet de l'Aiguille du Goûter, vers 3815m, comme point d'appui pour une ascension depuis Saint-Gervais. En 1855, une voie assez détournée par le Grand Plateau est trouvée. En 1858, une nouvelle cabane est installée au même endroit par les Guides de Saint-Gervais avec 4 couchages, sur ce qui deviendra la voie normale du Mont Blanc par l'arête des Bosses, qui ne sera reconnue qu'en 1861.

Ces initiatives montrent bien l'impérieuse nécessité, pour les Guides de Saint Gervais et de Courmayeur, de trouver un cheminement permettant d'atteindre le sommet du Mont Blanc depuis leurs cités, afin de participer à cette industrie florissante.

< Le refuge de l'Aiguille du Goûter devra être restauré en 1882, et un nouvel abri édifié en 1906. Plus tard, l'accès par l'Aiguille du Goûter se révélera être la voie normale d'ascension la plus pratique.

< En 1890, depuis Courmayeur, une voie commode sera trouvée par le glacier du Dôme et l'arête des Bosses. Courmayeur trouvait ainsi sa route du Mont Blanc.

1830-1838 - L'ALPINISME AU FÉMININ

Trois initiatives sont les premiers événements d'un alpinisme au féminin.

Comme déjà souligné, ce sont des démarches non subies et assumées.

- Le 24 août 1830, première ascension féminine du Mont Perdu, 3352m, dans les Pyrénées, par l'Anglaise Anne Lister (1791-1840), avec les Guides Jean-Pierre Charles et Étienne.

- Le 7 août 1838, le Vignemale, 3298m est atteint par la même Anne Lister, avec ses Guides, Henri Cazaux, Bernard Guillembet, Jean-Pierre Charles et Jean-Pierre Sajous. C'est le plus haut relief de la crête principale et frontière des Pyrénées.

L'ascension du Vignemale était une première, si l'on oublie les bergers - dont les noms se sont perdus - ayant sûrement atteint certains reliefs délimitant la frontière en 1792, mais probablement pas la cime principale. Ainsi que la prétendue reconnaissance préalable de Cazaux et de Guillembet (qui montreront, quatre jours après l'exploit, une disposition avérée pour le mensonge).

- La même année, le 3 septembre 1838, le Mont Blanc, 4810m est gravi par Henriette d'Angeville (1794-1871), avec les 12 Guides, imposés par la compagnie des Guides de Chamonix (voir le dossier du CFD : L'alpinisme au féminin).

Une gravure présentant l'ascension montre bien les 12 Guides obligés à l'époque.

Ces trois événements situent les débuts de la participation des femmes à l'exploration des montagnes.

Pour ce qui nous semble relever de l'anecdote, la Chamoniarde Marie Paradis, menée d'une drôle de façon, et avec une curieuse motivation, au sommet du Mont Blanc en 1808, cet événement, pourtant pas anodin, ne peut entrer que difficilement dans les démarches non subies et assumées de l'alpinisme au féminin en devenir.

1848 - Le premier en France à réaliser l'ascension d'un sommet notable

En 1848, Victor Puiseux (1820-1883), futur membre fondateur du Club Alpin, est le premier en France à réussir en autonomie l'ascension d'un sommet notable à des fins d'alpinisme, le Mont Pelvoux, 3943m dans le massif des Écrins, la concrétisation d'une initiative personnelle. Seul, et un moment accompagné, pendant l'approche, par un villageois de la vallée, Pierre-Antoine Barnéoud, qui avait déjà gravi la cime rocheuse proche du sommet principal en 1830 avec Adrien Durant. Une initiative réalisée avant l'engouement des Britanniques pour gravir les montagnes, et après les initiatives remarquables des officiers géographes de la carte de France dès 1825, agissant en service commandé.

La cime principale s'appelle aujourd'hui la Pointe Puiseux, 3943m.

Le voisinage du sommet principal, la cime rocheuse, 3932m, avait déjà été visitée dès 1828 et 1830 par le capitaine Adrien Durant, officier géographe de la carte de France et ses aides, pour établir un signal géodésique et réaliser les visées nécessaires à l'établissement de la cartographie des montagnes du Sud-est de la France.

L'histoire a retenu qu'ayant établi sa station sur le sommet rocheux 3932 m, Adrien Durant n'a probablement pas jugé utile d'atteindre le sommet neigeux principal voisin de quelque 500m et 11m plus haut.

Ce sommet rocheux, si proche du culmen, s'appelle aujourd'hui la Pointe Durant, 3932m, un juste hommage à l'officier géographe.

1850 - TOUT VA S'ACCÉLÉRER DEPUIS LA GRANDE-BRETAGNE

- En Grande-Bretagne, les récits de Richard Pococke et William Windham, les livres de H. B. de Saussure, de James David Forbes, d'Alfred Wills, de John Ruskin, et les conférences d'Albert Smith après son ascension du Mont Blanc en 1851, vont provoquer un irrésistible intérêt pour l'exploration des montagnes. Et aussi un sensible engouement parmi les élites et les intellectuels pour les gravir, ils vont découvrir un merveilleux terrain de jeux encore vierge.

Et dès 1850, les précurseurs britanniques feront se confronter différentes façons d'aborder les montagnes :

< Les adeptes d'un alpinisme contemplatif, d'un domaine sacré qu'il ne fallait pas profaner.

< Ceux qui voulaient s'en tenir à une approche savante, permettant des avancées scientifiques, concernant la Physique et les Sciences de la Terre.

< Et enfin les tenants d'une démarche aventureuse et athlétique.

Bientôt les Britanniques de l'époque à venir, ayant déjà développé le goût du sport et de l'aventure dans leurs milieux cultivés et aisés, vont transformer la donne en prônant cette pratique élitiste et sportive.

À ce moment-là, ils font voler en éclats l'argument scientifique dans l'approche des montagnes, pour cette conception « aventureuse et gratuite » concernant une activité « sans règlement et sans arbitre, fondée sur une éthique non écrite et fluctuante ».

Contrairement à la politique du Club Alpin Français, qui à sa création en 1874 s'orientera vers une connaissance du milieu, un aménagement de la montagne, un développement touristique, une approche scientifique, une conception d'excursionnisme cultivé et d'ascensionnisme modéré ; de l'autre côté de nos frontières, principalement en Grande-Bretagne, les ambitions sont différentes dans la façon d'aborder les montagnes, avec des intentions souvent tournées vers l'aventure, la découverte, le lointain, en l'absence dans leurs iles des reliefs extraordinaires des Alpes. Des initiatives qui viendront, là aussi, des milieux cultivés et aisés de ces sociétés.

Outre-Manche, l'ascensionnisme (Mountaineering) va devenir, pour certains, une passion, allant jusqu'à leur prendre « la moitié de leur vie », affirmant aussi l'intérêt fondamental des Britanniques pour la découverte et l'exploration.

< En 1854, l'Anglais Alfred Wills et ses Guides réalisent l'ascension du Wetterhorn, 3690m.

Ce sera une longue série d'explorations et de premières ascensions dans les Alpes, vers les sommets les plus hauts. La plupart sont gravis par des cordées britanniques conduites par des Guides valaisans, oberlandais, chamoniards, valdôtains, hauts-mauriennais et hauts-dauphinois.

< Citons : la Grande Casse, 3855m, en 1860, le Weisshorn, 4506m, en 1861 ; la Dent Blanche, 4357m, en 1862 ; la Barre des Écrins, 4102m, en 1864 ; les Grandes Jorasses, 4208m, l'Aiguille Verte 4122m, et le Cervin, 4477m, en l'année fructueuse de 1865.

Le Cervin, montagne idéale par son aspect, est situé sur trois frontières linguistiques. Il conservera ses trois noms : Cervin - Matterhorn - Monte Cervino, car chacun a voulu rester maître chez lui.

Cette montagne connaîtra une exploration tumultueuse. Elle est d'abord atteinte le 14 juillet 1865 par Edward Whymper, Francis Douglas, Charles Hudson et Douglas Hadow, avec les Guides Michel Croz et Peter Taugwalder père et fils. Durant la descente, les quatre membres de la cordée, Croz, Douglas, Hadow et Hudson, font une chute mortelle. La formidable ascension se transforme en tragédie, c'est l'une des principales catastrophes de l'histoire de l'alpinisme.

Trois jours plus tard, le 17 juillet 1869, l'ascension est réalisée depuis le versant italien, par les Guides de Valtournenche Jean-Antoine Carrel et Jean-Baptiste Bich.

En 1865, tous les sommets remarquables des Alpes sont gravis, à l'exception de la Meije.

< Les Britanniques fondent l'Alpine Club dès 1857, qui ne compte à sa création que 34 membres.

< Londres sera, jusqu'à la Grande Guerre, le centre de référence pour tout ce qui concerne l'alpinisme.

< Et bientôt, on verra la création des Clubs Alpins Allemand-Autrichien en 1862, Suisse et Italien en 1863, Français en 1874.

Chamonix-Zermatt

Pour se déplacer entre Chamonix et Zermatt, les deux principaux centres alpins, les gens de l'Alpine Club inaugurent en 1861 la Haute route Chamonix-Zermatt. Un cheminement d'été passant par les hauts cols séparant les vallées et évitant de descendre dans la plaine. Un itinéraire régulièrement adopté qui deviendra - beaucoup plus tard - très populaire à skis.

Edward WHYMPER

En ces années 1864 et 1865, Edward Whymper (1840-1911) est de toutes les grandes ascensions : la Barre des Écrins, l'Aiguille Verte et le Cervin, une série d'ascensions qui font de lui l'un des plus remarquables alpinistes de tous les temps.

Après la catastrophe du Cervin, la polémique sera immense en Angleterre. Le grand succès sur cette montagne parfaite et son retentissement à venir sont immédiatement anéantis par la dramatique issue précitée, cette chronologie terrible va beaucoup impressionner le grand public.

Whymper sera mis en cause, il apportera une réponse dans son magnifique ouvrage Escalades dans les Alpes de 1871. La traduction française date de 1873, un essentiel de la littérature alpine, avec les merveilleuses illustrations de l'auteur.

Henri CORDIER

En 1876, parmi de rares ascensionnistes français de ce siècle, Henri Cordier (1856-1877) est le premier à s'engager dans des itinéraires difficiles. Avec les Guides Jakob Anderegg, Johann Jaun et Andreas Maurer, et ses amis Thomas Middlemore et J. Oakley Maund, ils réussissent dans le massif du Mont-Blanc l'ascension audacieuse du couloir de l'Aiguille Verte qui portera son nom.

Il réalisera également les premières ascensions des sommets prestigieux des Courtes, 3856m, et des Droites, 4000m.

William A. B. COOLIDGE

William A. B. Coolidge (1850-1926) compte parmi les grands pionniers de l'alpinisme. Un explorateur sans égal de grands itinéraires qui seront appelés à devenir les voies classiques, vers certains des principaux sommets des Alpes de 1868 à 1900, avec les meilleurs Guides du moment.

Il fut un coureur de montagnes infatigable, avec plus de 1700 ascensions dont 900 de belle qualité. Le révérend Coolidge, sa tante Miss Brevoort et le chien « Tschingel » formèrent, un moment, un équipage exotique particulièrement original.

Il a été un pionnier de l'alpinisme hivernal et un des découvreurs du massif des Écrins, dont il gravira la plupart des sommets.

Rédacteur de l'Alpine Journal de 1880 à 1889, il a été l'érudit le plus éminent de l'histoire de l'alpinisme. Plusieurs ouvrages essentiels rappellent son œuvre écrite.

L'alpinisme hivernal

Dans les temps anciens, les montagnes de nos contrées n'étaient pas fréquentées en hiver, et les avalanches étaient très redoutées. Ce sont les « passeurs » chargés de faire transiter les voyageurs par les principaux cols des Alpes qui, les premiers, s'avanceront pour accompagner les voyageurs en hiver. Puis les ascensionnistes chercheront à parcourir les montagnes pendant la saison froide, au début à pied, en débordant parfois un peu de la saison hivernale et sur des itinéraires ne rencontrant pas des zones de neige profondes.

Ensuite, les raquettes à neige dès 1880 et les skis dès 1890 viendront faciliter les déplacements.

En 1869 déjà, dans les Pyrénées, Henry Russel et ses deux Guides effectuent la première ascension hivernale du Vignemale. C'était une façon de faire en dehors des saisons favorables, très en avance sur son temps.

Pour cette manière de faire, William A. B. Coolidge sera un précurseur dans les Alpes, et avant la Grande Guerre de 1914-1918, la plupart des sommets sont atteints en hiver (voir le dossier du CFD : La pratique hivernale de la montagne).

1874 - Le Club Alpin Français

Le Club Alpin Français est fondé en 1874 ; et jusqu'à ce moment-là, les ascensionnistes français sont très peu présents dans l'exploration des montagnes (voir les dossiers du CFD consacrés au Club Alpin Français).

1877 - L'ASCENSION DE LA MEIJE

En 1877, la première ascension de la Meije, 3983m, le 16 août par Emmanuel Boileau de Castelnau, avec ses Guides Pierre Gaspard père et fils, a été un événement marquant.

Ce « merveilleux exploit » est une date mémorable dans l'histoire du Club Alpin. Il est réussi durant le congrès annuel de l'association qui est réuni dans une vallée voisine, et « la performance de l'un de ses membres venait asseoir le prestige de la jeune association fondée seulement trois années auparavant ».

En passant directement par le Col de la Temple, Castelnau et Gaspard seront présents au banquet du congrès de l'association à Ville-Vallouise qui venait d'inaugurer les refuges Cézanne et Provence. Ce qui demeurera un instant unique pour la jeune organisation.

Depuis cette date, la Meije restera la montagne emblématique du Club Alpin.

Et on peut dire qu'avec cette prouesse, l'alpinisme français a acquis une première notoriété, malgré les exploits des prédécesseurs, les géographes entre 1825 et 1830, de Victor Puiseux en 1848 et d'Henri Cordier en 1876.

Dans l'histoire de l'alpinisme, l'ascension de la Meije est également un moment fort.

C'est le dernier sommet remarquable de la chaîne des Alpes à être visité par les hommes, la fin d'un âge d'or de l'alpinisme, qui permettait d'envisager de gravir un sommet vierge. Un des rares sommets à échapper à nos voisins britanniques.

Et après la Meije, « l'expédition idéale » ne sera plus possible, en ce qui concerne nos Alpes tout au moins.

Les Guides du massif des Écrins

Les Guides dauphinois n'accéderont peut-être pas à la notoriété de certains de leurs meilleurs collègues Oberlandais, Valaisans, Chamoniards, Valdôtains et autres Mauriennais ; cependant quelques-uns ont laissé de belles performances, amorcées par le formidable exploit des Castelnau et Gaspard.

En 1878, Henry Duhamel, avec Giraud-Lézin et F. Gonet, sont les premiers sur la Meije orientale.

En 1880, J. Nérot, avec Émile Pic et Giraud-Lézin réalisent la première ascension de l'Ailefroide orientale.

En 1885, Claude Verne, avec Pierre Gaspard père et fils, Maximin Gaspard et Jean-Baptiste Rodier, inaugurent l'arête ouest de la Meije.

En 1889, pour Auguste Reynier, avec Pierre Gaspard père, Christophe Clot et Joseph Turc, c'est la première ascension par la face est de l'Ailefroide centrale.

En 1893, Auguste Reynier, avec Joseph Turc et Maximin Gaspard, explorent le versant sud des Écrins, un exploit pour l'époque.

En 1895, Auguste Reynier et Claude Verne, avec Maximin et Casimir Gaspard et Joseph Turc, remontent le couloir du Coup de Sabre.

En 1898, Eugène-Henri Gravelotte, avec Joseph Turc et trois fils Gaspard, forcent la face nord de la Meije, par le couloir de neige et de glace, qui deviendra le couloir Gravelotte.

En 1907, Henry Mettrier, avec Jean-Pierre Engilberge et Eugène Estienne sont les premiers à parcourir le couloir qui deviendra Mettrier, sur le versant nord du Mont Pelvoux.

Le livre de Pierre Lestas Les Pionniers des Alpes du Dauphiné, publié aux éditions Arthaud en 1986, apporte d'intéressantes informations sur les précurseurs.

Vers d'autres challenges

Les principaux sommets atteints, les alpinistes novateurs se tourneront vers d'autres challenges. Comme la recherche d'accès plus commodes, l'exploration des arêtes et des faces des montagnes, les itinéraires les plus esthétiques, les plus sportifs ou les plus directs. Ou encore escalader les sommets secondaires ou franchir les cols les plus remarquables.

Et enfin agrandir le terrain de jeu, vers d'autres chaînes de montagnes de la planète.

LE MATÉRIEL DE l'ALPINISTE EN 1870 ET AVANT

Dans ces temps-là, l'équipement des alpinistes était assez primitif.

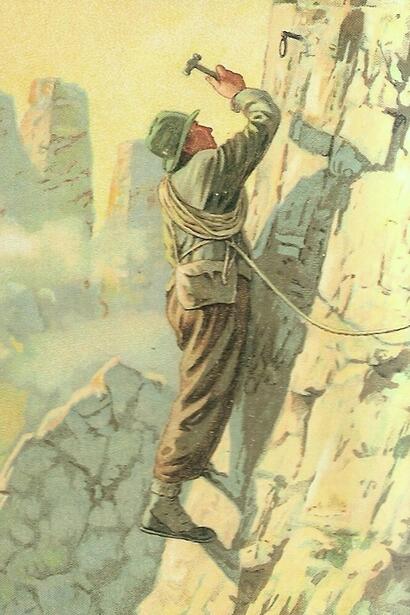

Les pionniers étaient surtout des glaciéristes, conduits par des Guides qui taillaient des marches pour la progression, sans ménager leur peine, dans les pentes de neige ou de glace. Le matériel se limitait au piolet et à la corde en chanvre, avec les chaussures à clous, et occasionnellement à des crampons archaïques. Le campement sous toile et le bivouac permettaient de s'approcher.

Peu à peu, certaines techniques vont s'utiliser, comme le rappel dès 1864 - qui va éviter d'abandonner une corde pour descendre un passage raide - et le recours aux ancrages artificiels dès 1870 (voir le dossier du CFD : Le matériel de l'alpiniste).

DES PERFORMANCES FABULEUSES ENTRE 1865 ET 1900

- Citons les performances fabuleuses de ces années-là, où l'attrait de l'itinéraire va prendre le pas sur l'intérêt du sommet vierge à gravir. Elles font date dans l'histoire de l'alpinisme.

< En 1865, les Guides Jakob et Melchior Anderegg conduisent Adolphus W. Moore, accompagné de George Spencer Mathews, Franck et Horaces Walker sur l'éperon de la Brenva au Mont Blanc, première traversée du Col de la Brenva.

< En 1872, le Guide Ferdinand Imseng accompagne un groupe de cinq ascensionnistes dans la formidable paroi est du Mont Rose.

< En 1876, comme déjà indiqué précédemment, le premier alpiniste français à s'engager dans un itinéraire difficile jamais exploré est Henri Cordier. Avec les Guides Jakob Anderegg, Johann Jaun et Andreas Maurer et ses amis Thomas Middlemore et J. Oakley Maund, ils réussissent l'ascension audacieuse du couloir de l'Aiguille Verte, 4122m, qui portera son nom.

< En 1877, premier itinéraire dans le versant sud du Mont Blanc par James Eccles, avec ses Guides Michel et Alphonse Payot.

< En 1878, Alexander Burgener et Kaspar Maurer conduisent Clinton T. Dent et J. Walker Hartley, pour la première ascension du Grand Dru, 3754m.

< En 1893, ascension de l'arête de Peuterey au Mont Blanc, l'une des plus longues et la plus célèbre arête des Alpes. L'exploit est réussi par Paul Güssfeldt et ses Guides Emile Rey, Christian Klucker et César Olivier.

< En 1902, premier parcours de ce qui deviendra l'une des plus belles arêtes des Alpes, l'arête Sans Nom de l'Aiguille Verte, 4122m, par R. W. Broadrick et A. E. Field, avec les Guides Joseph Ravanel et Joseph Demarchi.

Albert Frederick MUMMERY

C'est la personnalité de Mummery (1855-1895) qui va dominer cette période de l'histoire de l'alpinisme, de 1878 à 1895. Il révéla l'escalade rocheuse et les grandes courses de rocher.

Avec son Guide Alexander Burgener, nous leur devons :

< en 1879, l'ascension de l'arête de Zmutt au Cervin, accompagnés de deux autres Guides.

< en 1880, l'exploration de l'arête de Furgen, avec le Guide-assistant Benedikt Venetz. Les trois formeront une cordée célèbre.

< en 1881, c'est le couloir en Y à l'Aiguille Verte qui est gravi par la cordée Burgener-Mummery et la première ascension de l'Aiguille du Grépon, 3482m, pour les trois précités.

Plus que ses performances, Mummery a laissé un livre exceptionnel à la postérité : Mes escalades dans les Alpes et le Caucase, dont l'un des chapitres, « Plaisirs et pénalités », influencera beaucoup les futures générations.

C'est aussi un des premiers à prôner un alpinisme émancipé - sans Guide - avec différents compagnons dans les Alpes occidentales.

L'ALPINISME AUTONOME

La première ascension du Mont Blanc en 1786, par Paccard et Balmat, entre dans cette façon de faire.

Ainsi que les initiatives des officiers géographes de la carte de France dès 1825, agissant en service commandé.

< Comme déjà signalé, en 1848, Victor Puiseux est le précurseur en France d'un alpinisme autonome, le premier à gravir, seul, un sommet notable des Alpes, le Mont Pelvoux, 3943m, la concrétisation d'une initiative personnelle.

< Charles Hudson et Edward Shirley Kennedy effectuent l'ascension du Mont Blanc, sans tuteur en 1855.

< En 1876, le Cervin est gravi, sans assistance, par Albert Harold Cawood, John Brise Colgrove, et Arthur Cust.

< Depuis 1876, de nombreuses ascensions sont entreprises en autonomie en Autriche.

Déjà en 1877, les initiatives de Victor et Pierre Puiseux étaient remarquées :

« MM. Puiseux père et fils ajoutent à la valeur de leurs ascensions le mérite de les faire sans Guide ». Ils furent des avant-gardistes qui, en France, ne seront pas immédiatement suivis.

En 1885 déjà, Ludwig Purtscheller, Emil et Otto Zsigmondy avaient réalisé la traversée de la Meije. C'est la plus belle performance de l'alpinisme sans Guide du XIXe siècle.

Dans le même temps des cordées, agissant en autarcie, apparaissent en Europe. L'alpinisme devient un sport populaire en Bavière, en Autriche et en Suisse.

Ils sont les précurseurs de cette émancipation.

Le but du jeu

Pour Emil Zsigmondy :

« Une ascension n'a de sens, de valeur que si le grimpeur la réalise par ses propres moyens ».

« Désormais, rien ne doit venir s'interposer entre l'ascensionniste et la montagne ».

« Le but ultime du jeu est de devenir autonome et responsable ».

< En 1892 : ascension des Grands Charmoz, et traversée de l'Aiguille du Grépon, par Mummery et autres.

< L'année suivante, première de la Dent du Requin, et de l'Aiguille du Plan versant Chamonix, par Mummery et autres.

< En 1894, l'arête du Moine de l'Aiguille Verte, la traversée du Cervin et surtout le Mont Blanc versant Brenva, par Mummery et autres, comptent parmi les ascensions les plus probantes d'un alpinisme émancipé naissant.

< Parmi les premiers alpinistes sans Guide français, il faut citer Ernest Thorant. Il réalisa de cette façon, avec Henri Chaumat, la première ascension de la face nord du Mont Aiguille, 2085m, le 25 août 1895. Et aussi la première ascension de la Meije en autonomie avec Auguste Payerne, mais les deux feront malheureusement une chute mortelle durant la descente…

< En 1900, c'est pour Heinrich Pfannl avec T. Maischberger et F. Zimmer, la première ascension sans tuteur de l'arête de Peuterey du Mont Blanc.

< En 1901, les frères Gugliermina inaugurent l'arête du Brouillard et reprennent l'arête de l'Innominata en 1921 sur le culmen des Alpes.

< En 1905, Hans Pfann et J. Itlinger répètent l'arête de Peuterey et en 1912, l'arête du Brouillard encore sur le Mont Blanc.

En 1910, notre publication La Montagne consacre un article à l'alpinisme sans Guide - mais prudemment pour ne pas choquer - de la main d'un membre influent du Club Alpin Italien.

Car à ce moment-là, la doctrine du Club Alpin recommandait l'excursionnisme cultivé et l'ascensionnisme modéré avec un Guide. Ce qui tenait les montagnards français écartés de l'exploration alpine et d'une démarche sportive.

Sur le sujet de l'alpinisme autonome, le Manuel d'alpinisme de 1904 est explicite et prudent :

« Cette question, qui a donné lieu à des discussions passionnées, nous semble aujourd'hui résolue par l'usage. Les courses sans guide se multiplient de plus en plus. Il est donc utile de faire ressortir leurs risques particuliers et disons-le aussi, leurs avantages. Mais prévenons tout de suite le novice qu'elles doivent être entourées de telles garanties de science alpine et d'expérience, qu'elles ne doivent être abordées que par des touristes possédant les qualités morales et physiques et ayant acquis par l'entraînement une connaissance complète de la technique alpine. Dans la haute montagne, les courses sans guide doivent donc être l'apanage du nombre encore minime des amateurs qui valent des professionnels ».

À cette époque, Claudius Joublot fut l'un des autres rares alpinistes français à parcourir la haute montagne en autonomie. Devenu plus tard rédacteur en chef de la Revue Alpine, il est le premier à porter un intérêt particulier aux grandes ascensions.

Lire l'article : Les débuts de l'alpinisme sans guide français, par Lucien Devies, dans Alpinisme de juin 1941.

Un besoin d'information alpine

Les éléments de documentation sont peu nombreux au XIXe siècle, en dehors des quelques rares descriptions figurant dans les bulletins des associations.

Il est évident que sans renseignement, il n'y a pas d'émancipation possible ; les Guides conservaient précieusement leurs expériences qui ne s'échangeaient qu'entre initiés. Il fallait donc développer l'information alpine.

Le récit d'Henri Mettrier, relatant la première traversée du Col du Pelvoux, avec ses Guides Eugène Estienne et Jean-Pierre Engilberge, le 23 juillet 1909, occupera 30 pages de la revue du Club Alpin. Un article d'une belle plume, sans pour autant offrir une description technique et des évaluations précises de l'ascension, utilisables pour de futures initiatives.

En 1863, John Ball publie un guide-itinéraires « Guide to the western Alps », le premier suffisamment élaboré des Alpes occidentales.

À la fin du XIXe siècle, les seules documentations accessibles sont :

< Un premier petit guide-itinéraires pour les alpinistes, Zermatt Pocket-Book, édité à Londres en 1881 par Martin Conway, avec la collaboration de W. A. B. Coolidge.

< Un premier ouvrage plus complet est vraiment précurseur, le Guide du Haut-Dauphiné, par W.A.B. Coolidge, Henry Duhamel et Félix Perrin. Libraire-éditeur Alexandre Gratier à Grenoble en 1887 et 1890, éditions anglaise en 1892 et 1905, allemande en 1913 et italienne en 1917. C'est un guide-itinéraires remarquable avec une cartographie étendue et une bibliographie particulièrement abondante.

< La série des Climbers' Guides, éditée à Londres, date de 1891.

< Le guide-itinéraires de la chaîne du Mont Blanc, par le Suisse Louis Kurz (1854-1942), publié en 1892, augmenté en 1914 aux éditions Payot. Une troisième édition revue et mise à jour par Marcel Kurz (1887-1957) paraîtra en 1927, puis une quatrième édition refondue en 1935.

< Le Mont Blanc führer, de 1913 en langue allemande, traduit en français par des membres du GHM en 1922.

< Des guides-itinéraires pour l'alpiniste commenceront à être proposés par Émile Gaillard, en 1912 aux Éditions Dardel.

1904-1914 - LES GUIDES DE HAUTE MONTAGNE

- Un règlement général

En 1904, le Club Alpin décide d'étendre, à toutes les régions françaises de montagne, son organisation des Guides en adoptant, en commun avec la Société des touristes du Dauphiné au niveau régional, un règlement général sur la reconnaissance de la fonction de Guide de montagne, en unifiant les usages, jusqu'alors établis dans les différentes vallées de montagne, avec encore quelques palabres et anicroches.

Des compagnies, tel que le Syndicat des Guides de Saint-Gervais, adoptent ce règlement et intègrent le Club Alpin.

- Le Club Alpin délégataire jusqu'en 1940

Après quelques débats et concertations, une réglementation nationale de la profession des Guides est publiée, entérinée par les pouvoirs publics.

Le Club Alpin en sera le délégataire jusqu'en 1940 :

- « Les Guides et les Porteurs sont nommés dans les centres alpins et parmi les habitants de ces centres ».

- Un brevet de Guide, de Guide de haute montagne ou de Porteur qualifie les titulaires. On ne devenait Guide qu'après avoir été porteur, et avoir montré certaines qualités.

- La publication de la liste des Guides et Porteurs brevetés par le Club Alpin et la STD « avec le port d'un insigne comme nos gardes champêtres » évite l'écueil du guide marron.

- Un carnet de Guide est délivré aux ayants droit, où le touriste portait ses appréciations. Il sera souvent la seule garantie de la prestation à venir.

En 1905, création de la Caisse de secours des Guides et Porteurs.

Le 4 février 1910, après encore des discussions principalement conditionnées par les intérêts économiques des Guides, l'accord de 1904 est parachevé dans le document « Entente entre la Société des touristes du Dauphiné et le Club Alpin Français relative à l'organisation des Guides et Porteurs dans les départements de l'Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes et dans la vallée des Arves ».

Dans les vallées de ces départements, la Société des touristes du Dauphiné maintiendra son influence jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

Mais pas un mot sur une formation et un contrôle des capacités.

La bonne façon de faire

Jusqu'en 1920 et un peu plus tard, la bonne façon de faire, prônée par le Club Alpin, restera - pour l'excursionnisme alpin et pour l'ascensionnisme modéré - de marcher sous la conduite de Guides, qui étaient censés connaître (par tradition souvent familiale) la montagne, les techniques et les dangers.

Ce qui limitera longtemps, pour des raisons économiques et pas seulement, l'ascensionnisme à un cercle restreint.

À la recherche des premières féminines à partir de 1870.

Au fil des années et des réalisations, il apparaîtra vite que la légende, voulant faire croire que les filles ont moins l'esprit de compétition que les garçons, est infondée.

À partir de 1870, les femmes sont bien présentes dans la répétition des grandes ascensions classiques, notamment les premières féminines, emmenées par leurs Guides. Presque toutes sont venues d'outre-Manche, certaines des États-Unis, avec notamment les remarquables performances des Lucy Walker (Verte, Lyskamm, la première au Cervin en 1871), Meta Brevoort (Grandes Jorasses, Dent Blanche, Meije centrale, la première à traverser le Cervin en 1871), E. P. Jackson (traversée des Drus, Grands Charmoz), Isabella Straton (hivernale du Mont Blanc, Dom, Viso), et autres Aubrey Le Blond (Géant, Écrins, Meije, Bernina), et Katherine Richardson (Piz Palü, traversée Bionnassay-Goûter, la première à gravir la Meije en 1888).

Elles reprendront tous les grands itinéraires classiques des Alpes, en parallèle au formidable engouement de leurs collègues masculins britanniques.

Sans omettre de citer l'Italienne Luigia Biraghi Dell'Oro, la première, en venant par l'Italie, au Cervin, 4477m, avec ses Guides, en 1877. Et la Suisse Eugénie Rochat, auteure de nombreuses ascensions, avec ses Guides, dans les années 1893-1900.

En 1900, Elizabeth Le Blond et Evelyn McDonnell traversent le Piz Palü, 3900m (Alpes centrales), en hiver. C'est la première cordée autonome féminine connue.

Et en 1901, les sœurs et baronnes hongroises Ilona et Rolanda Eötvös effectuent, avec leurs Guides, la première ascension de la face sud de la Tofana di Rózes, 3225m dans les Dolomites, un itinéraire qui restera réputé. En 1907, elles forment une cordée féminine et autonome, pour une ascension de la Cima Grande di Lavaredo, 2999m.

Le livre de Micheline Morin « Encordées », éditions Victor Attinger de 1936, fait écho aux brillantes prouesses des femmes alpinistes d'avant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que son article consacré du livre « Les alpinistes célèbres, aux éditions Lucien Mazenod de 1956 ».

Mais si l'on excepte Anne Lister et les sœurs Eötvös, les femmes resteront jusqu'au XXe siècle en retrait pour ce qui est de l'exploration des sommets et des itinéraires originaux, malgré les réclamations de Gabrielle Vallot et de Mary Paillon qui souhaitent dans leurs écrits le développement d'un alpinisme féminin. Et déjà à partir de 1883, May Norman-Neruda et Rosa Friedman pratiquaient l'alpinisme autonome - sans Guide - avec leurs conjoints.

Les premières françaises

En 1891, Mary Paillon et son amie américaine Katherine Richardson sont les premières femmes à gravir l'Aiguille Méridionale d'Arves, 3514m, (Grandes Alpes) et en 1893, la Meije orientale, 3891m (Écrins), emmenées par leurs Guides.

- La première nommée est l'une des Françaises les plus actives de cette époque, avec les sœurs Louise et Marie Lacharière, les premières françaises à réussir, avec leurs Guides, l'ascension de la Grande Casse, 3855m (Grandes Alpes), en 1891, et la traversée de la Meije, 3984m (Écrins), en 1893.

- En 1908, Marie Bruneton entreprend, dans le Valais, avec ses Guides, l'ascension de la Dent Blanche, 4356m par l'Arête des Quatre Ânes. C'est pour la Française un premier parcours féminin et une belle et rare performance de ce niveau.

- Au début du siècle, Mathilde Maige-Lefournier, alpiniste active, skieuse et journaliste, publie un remarquable article sur la traversée de la Meije, dans La Montagne de 1909.

- Dès 1913, en France, au sein du Groupe des Rochassiers, Alice Damesme sera la première à s'extraire du commun, et à réaliser ses courses d'abord en autonomie - sans Guide - et bientôt en tête de cordée (voir le dossier du CFD : L'alpinisme au féminin).

DEUX CORDÉES EXCEPTIONNELLES

De 1875 et jusqu'en 1914, l'ambition sera de chercher à gravir les faces d'une seule envolée et les arêtes les plus vertigineuses des cimes des Alpes. Ce sera l'une des périodes les plus remarquables de l'histoire de l'alpinisme.

Après le temps de Mummery, deux cordées exceptionnelles vont venir marquer à jamais notre histoire.

De 1904 à 1914, Valentine J. E. Ryan va former, avec les Guides Franz Lochmatter et ses frères, une équipe parfaite et efficace. L'arête est de l'Aiguille du Plan, la Dent d'Hérens par l'arête est, et surtout la face sud du Täschorn, 4490m, sont les ascensions les plus marquantes d'une série exceptionnelle de grandes explorations.

L'arête est de l'Aiguille du Plan, appelée aujourd'hui l'arête Ryan, est un bel exemple de passages d'escalade en fissures (le quatrième degré, limite supérieure de nos cotations techniques actuelles). Une escalade réalisée sans piton et en chaussures à clous.

Durant cette même période, Geoffrey Winthrop Young réussira, avec son Guide Joseph Knubel, une série équivalente de grandes ascensions, dont l'arête du Brouillard au Mont Blanc et la face est de l'Aiguille du Grépon, avec sa fameuse fissure Knubel, réussie en chaussures à clous et avec un coincement de piolet. Elle est reprise un peu plus tard en escalade plus orthodoxe par Franz Lochmatter.

UN EXPLOIT UNIQUE

Les deux équipes Ryan-Lochmatter et Youg-Knubel partageront certaines prouesses, notamment pendant l'ascension de la face sud du Täschorn.

En 1906, les deux cordées sont engagées dans le versant sud de la montagne remarquable des Alpes valaisannes, pour un exploit historique.

Ayant atteint un point de non-retour, les deux cordées se réunissent et Franz Lochmatter force le grand dièdre terminal qui présente des difficultés du cinquième degré, limite supérieure de nos cotations techniques actuelles. Le groupe n'avait pas l'aide des pitons, ce qui rend l'exploit du Täschorn parfaitement extraordinaire. Les grimpeurs étaient posés sur de modestes vires, sans aucun moyen d'assurage, pendant que le grand Guide valaisan les sortait d'un piège mortel, et malgré des conditions météorologiques incertaines.

Il faudra attendre trente années, et l'aide des pitons, pour voir d'autres grimpeurs reprendre l'itinéraire réussi par le génial Guide de Zermatt. C'est un exploit unique, obligé par les événements.

- Autant Ryan était peu communicatif, autant Geoffrey Winthrop Young a su nous laisser un témoignage, dans une œuvre littéraire de grande qualité. Mes aventures alpines et Nouvelles ascensions dans les Alpes, pour la traduction française, sont deux ouvrages incontournables de la littérature alpine.

DANS LES ALPES OCCIDENTALES, JUSQU'EN 1914

En 1914, en grande partie grâce à leurs Guides, les alpinistes avaient gravi les plus belles arêtes et les faces les plus imposantes. Seuls les versants nord et certaines parois monolithiques restaient des territoires inexplorés. C'est principalement l'audace de cerains Guides de cette époque qui ont permis ces performances. Plus tard, les guides-itinéraires conserveront la trace de leurs exploits, dissimulés derrière la notoriété de leurs commanditaires.

Un premier pas vers l'autonomie

Déjà en 1908, un petit groupe de grimpeurs, fréquente régulièrement les massifs de rochers de la forêt de Fontainebleau, dans le but de s'initier et de s'entraîner à l'escalade : le Groupe des Rochassiers, structure informelle fondée par les anciens des Caravanes scolaires de la Section de Paris du Club Alpin.

Rapidement, des projets se concrétisent, des cordées autonomes se constitueront pour les vacances de l'été dans les Alpes... Et dès 1910, plusieurs courses sont entreprises.

Le Groupe des Rochassiers sera le lien fort qui conduira plus tard en 1919 à la création du Groupe de Haute Montagne.

Pierre Blanc dit le Pape

Parmi les Guides célèbres qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, il faut citer Pierre Blanc (1881-1966) de Bonneval-sur-Arc.

Les guides de la Haute Maurienne n'ont pas eu l'appui d'une solide compagnie de Guides pour entretenir leurs mémoires.

Ce témoignage est celui du rédacteur des dossiers du CFD qui a eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Pierre Blanc, dans son village, entre 1959 et 1963.

Chaque visite à son chalet provoquait la même remarque « vous venez me voir pour que je vous raconte ».

Nous allions écouter le grand Guide, relater ses nombreuses ascensions, d'abord avec son père Blanc le Greffier, comme porteur, puis en guidant ses clients, sur les nombreux sommets de Maurienne, dans le massif du Mont-Blanc, le Valais, l'Oberland, dans les Dolomites et en Himalaya (voir l'évocation dans ce dossier).

Pierre Blanc, excellent conteur, nous entraînait dans ses aventures de Guide, de skieur et de chasseur de chamois. Des histoires de chasse, qui empiétaient souvent dans les zones transfrontalières avec l'Italie, d'où son surnom.

C'est au café du village, dans la grande salle qui en hiver côtoyait l'étable, que nous nous retrouvions pour l'écouter, seulement séparés des vaches de la pièce contiguë que par un simple paravent, les sympathiques animaux assurant le chauffage du lieu et son ambiance, cela nécessitait, pour le visiteur, une période d'adaptation. Le repas était servi dans la cuisine, sur une table commune où, sous nos banquettes, des moutons, cachés là, servaient au chauffage.

Les chroniques alpines de La Montagne et surtout de la Revue Alpine retracent les parcours exceptionnels de cette famille de Guides.

L'évocation de la disparition d'Auguste Blanc, son frère disparu en 1911, tombé au Mont Dolent, était, malgré les années, l'occasion de diatribes appuyées vers certains confrères du pied du Mont Blanc.

Les recherches, compliquées par les reliefs, avaient nécessité son implication qui permit de retrouver le corps de son frère. Ces tristes événements avaient provoqué, en leurs temps, des incompréhensions que Pierre Blanc n'avait pas oubliées.

Les ambitions de son principal client, Charles Meade, seront l'occasion de parcourir les montagnes d'Europe et de l'Himalaya, notamment vers le Kamet, 7754m.

Après sa période active, Meade l'invitait en Angleterre, c'est vêtu avec les habits traditionnels de Guide, les bandes molletières et le chapeau à large bord, qu'il se rendait à Londres, en train depuis Modane, en Caravelle depuis Paris.

Ces déplacements provoquaient une certaine effervescence dans le village...

Au moment de sa disparition, le souhait d'un ouvrage, rappelant sa vie de Guide, et celle de sa lignée, ne pourra pas aboutir, dans l'impossibilité d'obtenir des documents de référence, comme son carnet de guide, nécessaires pour un travail rigoureux, que nous continuons à appeler de nos vœux.

PENDANT CE TEMPS-LÀ, DANS LES ALPES ORIENTALES

Les progrès les plus importants dans l'escalade rocheuse viendront des grimpeurs des Alpes orientales, confrontés aux raides parois calcaires beaucoup plus exposées que les granites des Alpes occidentales.