Les guides-itinéraires pour la montagne

Préambule

Un des buts des associations de montagne est de rendre les alpinistes autonomes et responsables, les guides-itinéraires participent à cet objectif.

Il faut pouvoir mettre à la disposition de tous, les informations indispensables pour accéder à la montagne et à la haute montagne, aux itinéraires classiques ou exceptionnels pour les touristes, les randonneurs et les alpinistes…

Les premiers guides-itinéraires apparaissent à la fin du XIXe siècle. Dans les années 1920, il deviendra nécessaire que les descriptions s'appuient sur des informations vérifiées, émanant directement des auteurs ou des répétiteurs, dans une chaîne d'informations allant d'une chronique alpine pour aboutir aux guides-itinéraires.

Ces manuels complets accessibles à tous seront les éléments de base de l'information alpine, jusqu'à l'arrivée d'Internet.

Cette description ne concerne que les ouvrages en langue française. De nombreux guides-itinéraires existent en langue allemande, anglaise, italienne et autres.

Sommaire :

- Un début d'information alpine

- Les guides-itinéraires pour l'alpiniste d'Émile Gaillard publiés de 1912 à 1938

- Une information alpine vérifiée

- Les guides-itinéraires Vallot (Fischbacher) du massif du Mont-Blanc publiés de 1924 à 1946

- Les guides-itinéraires du massif des Écrins publiés de 1946 à 1978

- Les guides-itinéraires Vallot (Arthaud) du massif du Mont-Blanc publiés de 1947 à 1979

- Les guides-itinéraires des Pyrénées

- Les guides-itinéraires des escalades du Vercors et de la Chartreuse

- Les autres guides-itinéraires des massifs voisins

- Les sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes

- 1997 - Les guides manuels du Club Alpin Français

- Les guides manuels actuels

UN DÉBUT D'INFORMATION ALPINE

Les éléments de documentation sont rares au XIXe siècle, en dehors des quelques rares descriptions figurant dans les bulletins des associations.

Il est évident que sans renseignements, pas d'émancipation possible ; les Guides et accompagnateurs de montagne conservaient précieusement leurs expériences qui ne s'échangeaient qu'entre initiés. Il fallait donc développer l'information alpine.

En 1863, John Ball publie un guide-itinéraires « Guide to the western Alps », un premier ouvrage suffisamment précis et élaboré des Alpes occidentales.

À la fin du XIXe siècle, les seules documentations accessibles sont :

< Un premier petit guide-itinéraires pour les alpinistes, « Zermatt Pocket-Book », édité à Londres, en 1881 par Martin Conway, avec la collaboration de W.A.B. Coolidge.

< Un premier ouvrage plus complet est vraiment précurseur, le « Guide-itinéraires du Haut Dauphiné », par W.A.B. Coolidge, Henry Duhamel et Félix Perrin. Libraire-éditeur Alexandre Gratier à Grenoble en 1887 et 1890, éditions anglaise, en 1892 et 1905, allemande, en 1913 et italienne, en 1917. C'est un guide-itinéraires remarquable, avec une cartographie étendue et une bibliographie particulièrement abondante.

< La série des « Climbers' Guides », éditée à Londres, date de 1891.

< Le « Guide-itinéraires de la chaîne du Mont Blanc », par le Suisse Louis Kurz (1854-1942), publié en 1892, augmenté en 1914 aux Éditions Payot. Une troisième édition revue et mise à jour par Marcel Kurz (1887-1957) paraîtra en 1927, puis une quatrième édition refondue en 1935.

< Un guide-itinéraires des Alpes Bernoises et un guide-itinéraires des Alpes Valaisannes existaient également.

< Le « Mont blanc führer », de 1913 en langue allemande, par Reuschel, Martin et Weitzenhöck, édité par l'Œsterreiichischer Alpenklub, traduit en français par le GHM, en 1922.

< Des « Guides-itinéraires pour l'alpiniste » commenceront à être proposés par Émile Gaillard, en 1912 aux Éditions Dardel.

1904 - Un manuel d'alpinisme

Demandé dès 1900, au cours du Congrès international, un ouvrage portant sur les notions et règles nécessaires pour aborder la montagne est proposé par Maurice Paillon (1855-1938) en 1904.

Le manuel d'alpinisme, éditeur Lucien Laveur, recevra le patronage du Club Alpin. Il comprend une partie scientifique, écrite par les érudits de l'association, et une partie technique, proposant les usages du moment et les bonnes façons de faire, rédigée par différents montagnards expérimentés.

Par soucis d'élégance, ce manuel de propagande de l'alpinisme ne recevra qu'un faible éclairage de la revue La Montagne, car conduite par le même Maurice Paillon, rédacteur en chef. Autre temps, autres mœurs…

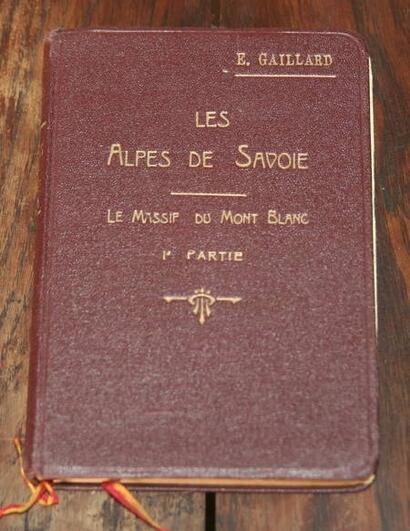

LES GUIDES-ITINÉRAIRES POUR L'ALPINISTE d'Émile Gaillard

Publiés chez l'éditeur DARDEL de 1912 à 1938

C'est un travail global de compilations et de descriptions qui se voulait étendu à l'ensemble des Alpes de Savoie et du Dauphiné. Une méthode qui sera beaucoup critiquée à l'époque - sans texte de première main, pas d'information provenant de l'expérience directe des auteurs, pas de source authentique, ni de contrôle des sources - mais qui avait cependant l'avantage de décrire certains massifs secondaires peu fréquentés.

Avec des erreurs, que plus tard une lettre de Paul Gayet Tancrède dit Samivel dénoncera avec véhémence…

Malgré les insuffisances, ces ouvrages ouvraient la voie à l'information alpine indispensable à ceux qui recherchaient l'autonomie…

1 - LES ALPES DE SAVOIE

Tome 1 - Les massifs entre l'Arc et l'Isère

Première édition en 1912, seconde édition en deux parties :

- au nord du Col de la Vanoise, en 1925, 1947 et 1969.

- au sud du Col de la Vanoise, en 1926 et 1970.

Tome 2 - La frontière franco-italienne entre la Seigne et le Thabor

Première édition en 1912-1914, seconde édition en deux parties :

- du Col de la Seigne au Collerin, en 1937.

- entre le Collerin et le Mont Thabor, signalé pas encore paru en 1938.

Tome 3 - Les massifs entre la Savoie et le Dauphiné

- une seule édition en 1923.

Tome 4 - Les massifs de Beaufort et des Bauges

- une seule édition en 1923.

Tome 5 - Les massifs entre les lacs d'Annecy et du Léman

En deux parties :

- les Monts du Genevois (rive gauche de l'Arve), en 1928.

- les Hautes Alpes calcaires du Faucigny, en 1938.

Tome 6 - Le massif du Mont-Blanc

En trois parties :

- entre les cols de la Seigne, d'Enclave, du Midi et du Géant, en 1925.

- entre les cols du Midi, du Géant et de Talèfre, en 1927.

2 - LES ALPES DU DAUPHINÉ

Tome 1 - Les massifs de Belledonne et de Sept-Laux

- une seule édition en 1924

Tome 2 - Le Haut Dauphiné

Prévu en deux parties :

- les massifs de la Meije et des Écrins en 1929.

- la seconde partie, n'est vraisemblablement jamais parue.

UNE INFORMATION ALPINE VÉRIFIÉE

Pour la fiabilité des écrits, la rédaction des guides-itinéraires devait s'appuyer sur des informations vérifiées, émanant directement des auteurs, ou des répétiteurs, et non pas se baser sur un travail de compilations et d'emprunts.

Partant des sources les plus authentiques possibles, la collecte et la diffusion de l'information alpine sur les itinéraires de montagne sont les éléments indispensables au développement d'une pratique autonome de l'alpinisme.

La « chronique alpine » publiée dans les revues est le premier maillon d'une chaîne de renseignements signalant succinctement une ascension, un itinéraire... Viendra ensuite la « description précise » des itinéraires dans ces mêmes revues, avec le compte rendu des auteurs et l'avis éventuel des répétiteurs, pour aboutir au « guide-itinéraires » exhaustif réunissant les différentes connaissances vérifiées consacrées à un massif ou à une chaîne de montagnes.

Ces manuels complets - accessibles à tous - seront les éléments de base de l'information.

Plusieurs ouvrages concernant le versant français des Alpes et des Pyrénées verront le jour au cours du temps.

LES GUIDES-ITINÉRAIRES VALLOT DU MASSIF DU MONT-BLANC

Publiés par l'éditeur FISCHBACHER de 1924 à 1946

Dans les années 1920, Charles Vallot (1884-1953) imagine de publier une encyclopédie, élaborée sous une direction unique, consacrée à la partie française du massif du Mont-Blanc, chez l'éditeur Fischbacher, sous le nom générique de guides-itinéraires Vallot.

Une description précise, fidèle et complète de ces montagnes « dans quelque ordre d'idées que ce soit géographique humain, historique, littéraire ».

On sait que ce sont Charles Vallot, Joseph Vallot (1854-1925) et Jacques de Lépiney (1896-1941) qui jetèrent les fondations de l'ambitieux ouvrage de connaissance générale consacré au massif du Mont-Blanc.

L'œuvre comprend une « Description générale » savante du massif du Mont-Blanc, par des auteurs qualifiés, une « Description de la moyenne montagne », par Charles Vallot et une « Description de la haute montagne » à l'usage des alpinistes, par des membres du Groupe de Haute Montagne (voir aussi l'article : Les guides-itinéraires Vallot publiés par l'éditeur Fischbacher de 1924 à 1946, dans la revue du GHM : Cimes 2007).

1 - Description générale du massif du Mont-Blanc

- La « Description générale du massif du Mont-Blanc » paraît en 1925. Ce premier ouvrage se voulait être destiné à « un public cultivé, aux alpinistes, aux touristes et aux étudiants en sciences naturelles ».

- C'est un document exceptionnel, une étude de référence, un livre rare aujourd'hui, car jamais réédité, il est signalé épuisé dès 1933.

À la parution du premier fascicule de la Description générale (DG 1), l'ambition de Charles Vallot sera d'étendre encore son travail par deux autres tomes.

Le second ouvrage devait être consacré au massif du Mont-Blanc dans la littérature et dans la science et le troisième à la cartographie, la nomenclature et les altitudes du massif.

Ces deux tomes ne seront jamais publiés et il n'en sera plus fait état dès 1929.

On retrouvera un « Tableau littéraire du massif du Mont-Blanc » chez l'éditeur Dardel de 1930, pour la littérature française, par Charles Vallot, et pour la littérature anglaise, par Claire-Éliane Angel.

2 - Description de la moyenne montagne

- Deux fascicules concernant la moyenne montagne seront édités sous la signature de Charles Vallot.

< Le fascicule MM 1 : Chamonix-Mont Blanc a connu deux éditions, la première en 1927 et une autre après 1933, un aperçu de la célèbre vallée de cette époque-là.

< Le fascicule MM 2 : Saint-Gervais-les-Bains et Val Montjoie ne connaîtra qu'une seule parution en 1931. L'ouvrage est complété par un choix de 25 itinéraires d'hiver, dans le Val Montjoie, par Paul Gayet-Tancrède.

En 1950, paraît une nouvelle édition corrigée chez l'éditeur Arthaud regroupant Chamonix et Saint-Gervais. Mais en chassant ce qui semblait désuet en 1950, l'auteur supprimait ce qui fait aujourd'hui l'intérêt des deux premiers fascicules.

3 - Description de la haute montagne

- La « Description de la haute montagne » s’adressait principalement aux alpinistes. L'ambition était de rédiger un guide-itinéraires d'après les sources les plus authentiques possibles réunissant l'ensemble des itinéraires de haute montagne.

- Un travail majeur, tous les auteurs comptent parmi les meilleurs et les plus actifs alpinistes français de ces années vingt et trente et c'est une des fiertés du GHM d'avoir pu mener à bien cet éminent travail de 1925 à 1946.

Le travail ne restera pas confiné à la partie française, mais s'étendra au-delà de la frontière en couvrant également les versants italien et suisse.

Au final, sept petits guides-itinéraires verront le jour... Chaque itinéraire est présenté avec son historique, mais ce qui fait la grande originalité de ces ouvrages sera la publication des notes provenant de l'expérience directe des auteurs, ou de textes de première main établis par des camarades du GHM.

Malgré les travaux remarquables de Jacques Lagarde (1900-1968) et de Jacques de Lépiney, les reproches qui seront faits à ces documents authentiques seront un certain manque d'unité et l'absence d'une estimation des difficultés techniques des itinéraires.

Les différents ouvrages

< Les Aiguilles de Chamonix, trois éditions en 1925, 1926 et 1931, par Jacques de Lépiney, Édouard de Gigord et André Migot.

Dans la préface du premier fascicule, Jacques de Lépiney tente longuement d'exposer les motivations qui animaient les responsables du GHM naissant.

Une déclaration, faite sous sa seule signature, évitant d'entraîner vers des polémiques avec la partie la plus traditionaliste du Club Alpin.. Elle situait l'état d'esprit de la jeune association et peut apparaître comme un des fondements de la structure. Elle servira à des intentions plus affirmées après 1930.

< La chaîne de l'Aiguille Verte, deux éditions en 1926 et 1929, par Henry de Ségogne, Édouard de Gigord, Jacques de Lépiney et Jean-A Morin.

< Les Grandes Jorasses, ce guide-itinéraires qui devait être rédigé par Étienne Bruhl et Jean-A. Morin en 1927 n'a pas vu le jour.

< Le Mont Blanc et la Tour Ronde, édition en 1930, par Jacques Lagarde.

< Les Aiguilles Rouges de Chamonix, édition de 1928, par Jacques de Lépiney et de 1946, par Armand Charlet, Lucien Devies et autres.

< Les Aiguilles de Triolet et d'Argentière, édition en 1936, par Lucien Devies, Pierre Henry et Marcel Ichac.

< Les Aiguilles du Chardonnet et du Tour, édition en 1937, par Pierre Dalloz, Marcel Ichac et Pierre Henry.

< Les Aiguilles de Trélatête et de Miage, édition en 1933, par Pierre Henry et Marcel Ichac.

- Voir aussi : Les guides-itinéraires Vallot publiés par l'éditeur Fischbacher de 1924 à 1946 - Cimes 2007.

Les illustrations

Les dessins d'illustration sont des reproductions artistiques de photographies de montagne, sur lesquels sont reportés les tracés des itinéraires d'ascension, ils seront réutilisés pour les nouveaux itinéraires des futures éditions des guides Vallot jusqu'aux années 1975-79 dans les Éditions Arthaud.

Les dessins de Marianne van Blitz, ainsi que ceux d'Henry Cameré et de Germaine Moselly resteront parmi les illustrations les plus précises et les plus lisibles des différentes éditions.

Marianne Van Blitz signe ses dessins M. V. Blitz, ce sont des documents d'une grande clarté et d'une bonne précision.

Les dessins d'Henry Cameré - à la fois dessinateur et excellent alpiniste, membre du G.H.M - sont immédiatement identifiables par leur qualité graphique et artistique. Ils sont signés H. Cameré, ou encore plus rarement H.C. On retrouvera de nombreuses illustrations du dessinateur-alpiniste dans les revues du Club Alpin et du G.H.M.

Enfin c'est Germaine Moselly qui signe ses dessins G. C. M, c'est elle qui remplacera le dessinateur-alpiniste tombé en montagne après l'été 1935.

Le guide-itinéraires KURZ

Il faut rappeler l'existence du « Guide-itinéraires de la chaîne du Mont-Blanc », par le Suisse Louis Kurz (1854-1942), publié en 1892, augmenté en 1914 aux Éditions Payot. Une troisième édition, revue et mise à jour par Marcel Kurz (1887-1957), paraîtra en 1927, puis une quatrième refondue en 1935.

C'était la meilleure documentation proposée, avant les guides-itinéraires Vallot.

Le commentaire accompagnant l'édition de 1935, dans la revue Alpinisme, laisse entrevoir les futures publications de l'après-guerre.

1934 - Le Manuel d'alpinisme du Club Alpin

En 1934, le Club Alpin Français publie avec la collaboration du Groupe de Haute Montagne un « Manuel d'alpinisme », chez l'éditeur Dardel.

Deux parties en deux tomes constituent l'ouvrage. Une partie scientifique rédigée par des auteurs les plus avertis et une partie technique écrite par des membres du GHM.

Sont décrits les pitons, les mousquetons maintenant d'usage courant, les différentes techniques de rappel et les crampons avec pointes avant.

< Concernant la technique de la descente à l'aide de la corde, le rappel en S est mis en avant, il apporte une bonne sécurité dans son utilisation et sera d'utilisation générale jusqu'aux années mil neuf cent soixante-dix. Le rappel en S, développé par Hans Dulfer avant 1914, la « dülfersitz », venait remplacer la « kletterschluss » et les autres méthodes très dangereuses dans leurs utilisations...

< Les crampons, avec deux pointes avant, y sont proposés sans beaucoup enthousiasme. Ils vont pourtant bouleverser la technique de l'escalade glaciaire… Sauf en France comme nous l'avons indiqué dans nos différents dossiers.

Deux livres antagonistes voulant ouvrir l'information alpine

En 1943, un nouveau manuel est proposé « La Technique de l'Alpinisme » par Édouard Frendo et Marcel Pourchier, il paraît chez l'éditeur Arthaud, sous le parrainage de la FFM, pour faire « connaître les méthodes de la technique la plus moderne » à tous ces jeunes que l'on veut « entraîner en montagne ».

Les rédacteurs du manuel rapidement suranné « estiment qu'il est préférable de bien connaître dans chaque cas un mouvement simple plutôt que d'en connaître plusieurs, mais mal ».

Avec la publication de « L'Art de l'Alpinisme », chez l'éditeur Arthaud en 1956, Pierre Allain mettra en cause cette pédagogie réductrice, et innove en accompagnant ses conseils « d'explications de nature à faire comprendre comment s'appliquent certains principes mécaniques ».

1946 - LES GUIDES-ITINÉRAIRES DU MASSIF DES ÉCRINS

Publiés par l'éditeur ARTHAUD de 1946 à 1978

Des guides-itinéraires consacrés exclusivement aux ascensions et à l'alpinisme.

- Dès 1931, l'élaboration d'un guide-itinéraires du massif des Écrins était dans les intentions du GHM, la première description de ces montagnes datait de 1887, avec seulement une remise à jour en langue allemande en 1913. Ce n'est qu'en 1941, que le travail effectif sera entrepris par la paire Lucien Devies (1910-1980) - Maurice Laloue (x-1970).

-

En 1946, les premiers guides-itinéraires, décrivant le massif des Écrins, en deux tomes, avec le patronage du GHM pour les premières éditions, sont publiés par l'éditeur Arthaud, le travail se poursuivra de 1946 à 1978.

Une œuvre exceptionnelle et majeure, les Devies et Laloue étant rejoints plus tard en 1969 par François Labande.

Les différentes éditions du guide-itinéraires du massif des Écrins :

< Premier tome : Meije-Écrins, éditions en 1946, 1951 et 1969.

< Second tome : Ailefroide-Pelvoux-Bans-Olan-Muzelle, éditions en 1946, 1951 et 1969.

Éclatement en quatre tomes pour la quatrième édition, avec la collaboration de François Labande :

< Premier tome : Meije-Râteau-Soreiller, édition en 1976.

< Second tome : Écrins-Grande Ruine-Roche Faurio-Agneaux-Clouzis, édition en 1976.

< Troisième tome : Ailefroide-Pelvoux-Bans-Sirac, édition en 1978.

< Quatrième tome : Olan-Rouies-Arias-Muzelle, édition en 1978.

Les premiers guides-itinéraires du massif des Écrins sont accompagnés d'une carte au 1/50 000e par Lucien Devies et Maurice Laloue, éditée par B. Arthaud.

Publiés aux Éditions de l'ENVOL depuis 1995

1947 - LES GUIDES-ITINÉRAIRES VALLOT DU MASSIF DU MONT-BLANC

Publiés par l'éditeur ARTHAUD de 1947 à 1979

- Des guides-itinéraires consacrés exclusivement aux ascensions et à l'alpinisme.

- Dès le début des années 1940, Lucien Devies forme le projet d'un guide-itinéraires pour le massif du Mont-Blanc, consacré exclusivement aux ascensions et à l'alpinisme « sur la base d'une rédaction entièrement neuve et indépendante », en venant remplacer les guides-itinéraires de l'éditeur Fischbacher de 1925. L'équipe de rédaction se limitera à la seule paire Lucien Devies-Pierre Henry (1900-1985), une collaboration qui va durer plus de trente années.

Les deux hommes vont entreprendre et réussir une œuvre exceptionnelle, extraordinaire et incomparable de méthode, de précision et d'intérêt pour la connaissance des montagnes du massif du Mont-Blanc. Une tâche immense qu'ils pourront, durant trente années, plusieurs fois améliorer et compléter pour arriver à la somme de connaissances acquises dans les dernières éditions des différents guides.

Le titre « Guide Vallot » étant conservé par fidélité et hommage aux prédécesseurs, et un nouvel éditeur Arthaud assure la publication.

Gino Buscaini (1931-2002), rédacteur de plusieurs guides-itinéraires de qualité en Italie, saura se fondre dans l'œuvre des deux amis, pour la rédaction du tome IV de 1979.

< Tome I : Mont Blanc et Trélatête, éditions 1947, 1951, 1973 et 1978.

Pour les deux premières éditions de ce premier tome, en plus de la paire Devies-Henry, figurera comme auteur Jacques Lagarde, ancien rédacteur en 1930 de la première publication de l'éditeur Fischbacher.

< Tome II : Aiguilles de Chamonix et Grandes Jorasses, éditions 1947 et 1951 avec addendum en 1955 ; et 1977 pour les seules Aiguilles de Chamonix.

Pour les deux premières éditions de ce volume, seul Lucien Devis assurera la rédaction, reprise ensuite par la paire Devies-Henry.

< Tome III : Les secteurs Verte-Dolent-Argentière-Trient, trois éditions en 1949, 1966 et 1975.

< Tome IV : Le secteur des Grandes Jorasses, édition de 1979.

Ce quatrième tome, viendra compléter la collection, avec Grandes Jorasses-Géant-Rochefort-Leschaux-Talèfre, par Gino Buscaini et Lucien Devies.

- À la disparition du premier des deux auteurs, Pierre Henry cherchera vainement une équipe motivée, pour une succession qui ne sera malheureusement pas trouvée.

Aujourd'hui, les progrès techniques, nombreux et rapides de l'alpinisme, donnent accès à des itinéraires rocheux et glaciaires infinis. Ces innombrables lignes d'ascension, certaines éphémères, rendent démesurés et rapidement obsolètes les efforts de mise à jour de ces répertoires complets et généraux imprimés.

- Fruits de travaux aussi considérables que rigoureux, ces merveilleux guides Vallot, des Lucien Devies, Pierre Henry, Charles Vallot et quelques autres, demeurent les documents de référence indispensables. Ces magnifiques ouvrages restent aussi des outils essentiels à tous ceux que l'histoire des montagnes du massif du Mont-Blanc passionne.

- Voir aussi : Un historique des guides-itinéraires Vallot publié par l'éditeur Arthaud de 1947 à 1979 - La Montagne & Alpinisme 4/2000.

En 1978, une extravagante réclamation, venant d'une des descendances Vallot, amènera à rappeler que le titre Guide Vallot était seulement un hommage aux prédécesseurs et que pas une ligne de l'ouvrage ne pouvait être attribué aux éminents devanciers.

Les guides-itinéraires Vallot se prolongeront plus tard sous la forme d'une sélection d'escalades choisies en deux tomes, par François Labande, aux éditions Arthaud.

Une sélection d'itinéraires du massif du Mont-Blanc ne pouvant que partiellement s'inscrire dans la continuité des guides-itinéraires Vallot...

LES GUIDES-ITINÉRAIRES DES PYRÉNÉES

- Les premiers ouvrages décrivant les ascensions dans les Pyrénées concernent surtout les accès les plus commodes aux montagnes.

< en 1866, une première publication est proposée par Henry Roussel.

< en 1920, les guides-itinéraires de Pierre Soubiron font découvrir la chaîne du Pic d'Anie au Canigou.

< en 1928, les guides-itinéraires de Georges Ledormeur vont beaucoup contribuer à la connaissance des Pyrénées centrales.

< en 1937, un guide-itinéraires du Groupe pyrénéiste de haute montagne est publié par Henry Le Breton et Robert Ollivier, c'est un premier travail concernant l'alpinisme moderne et réunissant les plus belles ascensions de l'époque…

< depuis 1948, Robert Ollivier va publier un ensemble de guides-itinéraires couvrant l'ensemble de la chaîne.

Des guides-itinéraires OLLIVIER pour l'alpiniste et le randonneur

< Pyrénées Occidentales, tome 1, Vallée d'Aspe et versant espagnol.

< Pyrénées Occidentales, tome 2, Vallée d'Ossau, d'Arudy à la frontière espagnole.

< Pyrénées Occidentales, tome 3, Vallée d'Ossau au val d'Azun.

< Pyrénées Occidentales, tome 4, du Ger au Balaïtous.

< Pyrénées Centrales, tome 1, Cauterets - Marcadeau - Vignemale.

< Pyrénées Centrales, tome 2, Gavarnie - Mont Perdu - Ordesa.

< Pyrénées Centrales, tome 3, Bigorre - Maucapéra - Arbizon - Caderolles - Lacs du Néouvielle.

< Pyrénées Centrales, tome 4, Néouvielle - Pic Long - Estaubé - Troumouse - Barroude.

En 1965, paraît une révision complète de la collection.

Ces guides, qui sont une référence, seront régulièrement mis à jour par Jean-Michel Ollivier.

LES GUIDES-ITINÉRAIRES DES ESCALADES DU VERCORS ET DE LA CHARTREUSE

DES GUIDES-ITINÉRAIRES DES MASSIFS VOISINS

- Poursuivant une politique de mise à disposition des informations nécessaires à l'alpinisme, nos associations vont tenter d'élargir, avec des fortunes diverses, l'information en français vers les massifs étrangers voisins.

< En document attaché aux Annales du GHM de 1965 paraît le premier fascicule d'un Guide des escalades choisies dans l'Oberland bernois par Jean-Marie Pruvost. Le cinquième et dernier fascicule sera inséré aux Annales du GHM de 1977.

Un guide-itinéraires des escalades et des randonnées choisies dans le massif des Dolomites a longtemps été un projet du GHM :

< Premier fascicule : Le massif de Brenta, éditeur Lanore en 1975, par Claude Deck.

< Second fascicule : Les massifs de la Civetta et du Bosconero en 1981, par Bernard et Claude Deck.

Les ouvrages concernant les autres groupes ne verront pas le jour.

1995 - Les sommets de plus de 4 000 mètres d'altitude dans les Alpes

Au début du vingtième siècle, la toponymie alpine, la désignation des lieux de montagne, est dans un état chaotique : « dissémination des renseignements, désaccords fréquents entre les intéressés, difficultés d'interprétation provenant de l'imprécision des auteurs, erreur d'identification ».

Ce qui avait conduit Henri Vallot à produire une contribution « Des noms nouveaux en haute montagne » dans La Montagne de 1909, en lien direct avec les travaux de la Commission de topographie du Club Alpin, en restant dans un cadre national.

Pour les crêtes frontalières, les répertoires proposés par les rédacteurs de guides-itinéraires et par les cartographes des différents pays alpins ne concordaient pas souvent.

Notons que déjà en 1906 dans les Pyrénées, une Commission de la Fédération des Sociétés Pyrénéennes s'était chargée de définir « pour chaque lieu la dénomination et l'orthographe de nom qu'il convient d'adopter et d'inscrire sur les cartes ».

Dans les Alpes, des carences existaient et des précisions étaient nécessaires.

En 1924, Marcel Kurz avait proposé quelques réformes.

Un premier article Les 4000 mètres des Alpes, par Jean Chaubert, posait déjà les bonnes questions dans La Montagne de 1929.

En 1929, pour la rédaction du guide-itinéraires Vallot-Fischbacher du Mont Blanc, Jacques Lagarde indique que pour rester dans la nomenclature usuelle : « nous avons écrit à notre corps défendant : Péteret et non Peuterey ; Fresnay et non Frêney ».

En 1946, il appartiendra aux rédacteurs des guides-itinéraires Vallot et des Écrins de mettre un peu d'ordre, afin de cristalliser la toponymie nationale en collaboration avec l'IGN.

Mais il n'avait pas été établi de critères bien définis permettant de distinguer les sommets suffisamment individualisés des reliefs ne revêtant aucun intérêt, ni pour les alpinistes, ni pour les topographes.

Il était souhaitable qu'une liste de référence des sommets alpins soit établie, sur des critères univoques d'évaluation au niveau européen, par un groupe de travail possédant une compétence indiscutable. Il s'agissait surtout de trier parmi les nombreuse antécimes et autres reliefs voisins des cimes principales, en attendant l'improbable unification de la toponymie transfrontalière.

L'initiative première concernera les sommets de plus de 4000 mètres d'altitude.

Un groupe de travail

En 1995, suite à la proposition d'un membre du Club Alpin Italien Luciano Ratto, aux avis favorables des présidents des Clubs Alpins Italien, Français et Suisse, et de l'accord de l'Union Internationale des Associations d'Alpinisme, un travail a été conduit sous la responsabilité d'auteurs de guides-itinéraires des trois pays ayant des sommets de 4000m sur leur territoire.

Gino Buscaini pour l'Italie (assisté par les initiateurs du projet Roberto Aruga, Franco Bianco et Luciano Ratto), François Labande pour la France et Maurice Brandt pour la Suisse.

La commission constatera que l'éventuelle unification transfrontière de la toponymie restait éminemment politique. Elle pourra cependant avancer et apporter de substantielles précisions et définitions. Voir le dossier du CFD : Le Comité scientifique /1995 - Les sommets de plus de 4 000 mètres d'altitude dans les Alpes.

Avec les paragraphes suivants :

- Critères de sélection

- Détermination de l'altitude

- En ce qui concerne la toponymie.

1997 - LES GUIDES MANUELS DU CLUB ALPIN FRANÇAIS

Aux Éditions du Seuil, le Club Alpin propose une collection présentant les différents sports alpins et le milieu environnant.

Les trois premiers ouvrages concernent :

- les sports de neige

- la météo de montagne

- la randonnée en montagne

- alpinisme et escalade

LES GUIDES MANUELS ACTUELS

- De nombreux recueils d'escalades choisies sont proposés en librairie et sont consultables auprès du CFD et sur son site…

INTERNET

- Enfin, l'idée d'un guide-itinéraires du massif du Mont-Blanc évolutif et disponible pour tous sur Internet a été avancée, il y a quelques années.

Un ambitieux projet conduit par Yves Peysson et le Comité scientifique de la FFCAM qui ont la responsabilité du développement.

Voir le site internet www.topoguides.com consacré à ce guide-itinéraires d'alpinisme interactif pour le massif du Mont-Blanc qui devrait prendre la suite des fameux guides-itinéraires Vallot.

CONSULTATION

La plupart des textes concernant l'historique de la montagne et de la FFCAM sont disponibles au Centre fédéral de documentation de la FFCAM, 24, avenue de Laumière, 75019 Paris.

Notamment dans les différentes publications :

- Les Annuaires du CAF, de 1874 à 1903.

- Les Bulletins du CAF, de 1876 à 1903.

- La Montagne, de 1904-1905 à 1954.

- Alpinisme, de 1925 à 1954.

- La Montagne & Alpinisme, depuis 1955.

- Les Annales du GHM, de 1955 à 2001 et Cimes, de 2002 à 2015.

Les livres constituant la bibliothèque de la FFCAM sont tous référencés.

CONSULTATION EN LIGNE

Accès aux références

Vous pouvez consulter en ligne le catalogue du CFD avec un accès aux références pour l'ensemble des articles des périodiques et pour les livres.

Il suffit de saisir un mot caractéristique ou un des mots clés d'un ouvrage recherché, dans l'un des champs appropriés (auteur, titre, sujet, année d'édition) et vous aurez accès aux références.

Accès aux publications

Vous pouvez rechercher en ligne les titres suivants :

- Les Annuaires du CAF, de 1874 à 1903, consultables sur le site de la Bibliothèque nationale : http://gallica.bnf.fr

- Voir aussi : www.archive.org et utiliser le mot clé : club alpin français.

- Les Bulletins du CAF, de 1876 à 1903, consultables sur le site de la Bibliothèque nationale : http://gallica.bnf.fr

- La Montagne, de 1904-1905 à 1954, consultables sur le site de la Bibliothèque Nationale : http://gallica.bnf.fr

- La Montagne & Alpinisme, depuis 1955, consultables sur le site de la Bibliothèque nationale : http://gallica.bnf.fr

- Enfin, Alpinisme, de 1926 à 1954, accessibles sur le site du GHM, avec Les Annales du GHM (1955-2001) et Cimes (2002-2015).