La pratique hivernale de la montagne

Préambule

L'invention et l'usage des lames en bois, servant aux déplacements hivernaux des hommes sur la neige, datent du néolithique dans les pays nordiques.

La gravure rupestre de l'ile de Rødø en Norvège, vieille de 4000 ans, est la plus ancienne représentation connue d'un homme à skis…

L'emploi des skis, en particulier pour le commerce et la guerre, est attesté dès le moyen Âge, en Sibérie, en Scandinavie et dans les Pays Baltes…

Parallèlement, les raquettes à neige sont utilisées, pour se déplacer en hiver, depuis les mêmes temps anciens en Asie centrale et septentrionale ; puis probablement après leurs migrations, par les Amérindiens du nord dans la période précolombienne, avant d'être adoptées par les colons européens principalement au Canada et en Alaska.

Depuis longtemps, marcher ou glisser ont donc été deux options pour les déplacements sur les terrains enneigés.

Et c'est surtout à des fins militaires que les skis seront utilisés, le premier corps de skieurs militaires remonte à l'an 1200, sous le règne du roi scandinave Svère. En 1747, six compagnies de skieurs sont formées, soit 900 skieurs. En 1774, paraît un premier règlement sur l'emploi des skis dans l'armée norvégienne, et deux écoles militaires sont ouvertes.

Le ski ne connaîtra pas immédiatement les faveurs des milieux cultivés des pays scandinaves de l'époque, et ne deviendra un sport que vers 1860 en Norvège, où Sondre Norheim d'Øverbø invente une technique de virage - le Télémark - en 1866 ; et une fabrication industrielle de skis à Oslo est active en 1880. Le premier ski-club date de 1879.

Mais il n'y avait rien encore en Europe occidentale.

Sommaire :

Les débuts de la fréquentation hivernale de la montagne

Les balbutiements du ski en France

L'intérêt des militaires

Un sport loisir d'hiver

1904-1914 - Le développement du ski

1907 - Le premier Concours international de ski

1907 - Le Club Alpin fédère et réglemente le ski

La forte implication du club

1922-1923 - L'essor du ski

1924 - Création de la Fédération Française de Ski

1924 - La Commission du ski et de l'alpinisme hivernal

1936 - L'engouement pour le ski

1945-1948 - L'enseignement du ski

1949 - La Commission de ski et d'alpinisme hivernal

1958-1966 - Le ski au Club Alpin

1962-1974 - Les plans neige

1962 - Alerte au suréquipement

1967 - Le ski extrême

La recherche des victimes d'avalanche

1972 - Aménagement et protection de la Montagne

1977 - La directive montagne

1979 - Vers l'interdiction du ski héliporté

1985 - La loi montagne

Le ski en très haute altitude

1998 - Les raquettes à neige

1998 - La formation pour les sports de neige

2005 - Le ski de montagne et les raquettes à neige

2012 - Des compétitions d'escalade sur glace

LES DÉBUTS DE LA FRÉQUENTATION HIVERNALE DE LA MONTAGNE

Dans les temps anciens, la montagne de nos contrées n'était pas parcourue en hiver, et les avalanches étaient très redoutées. L'article, « Climat des alpes au Moyen Âge », dans la revue La Montagne & Alpinisme n°3 / 2014, de Daniele Cat Berro et Luca Mercalli, décrit des traversées exceptionnelles, dès l'an 1000 de certains cols alpins.

Chez les militaires, les troupes alpines ne quittaient pas leurs casernes par temps de neige.

Les passeurs

Attestée depuis le XVe siècle, toute une industrie de « passeurs » se développera, permettant de faire transiter les voyageurs par les principaux cols des Alpes : Brenner, Furka, Simplon, Saint Gothard, Grand et Petit Saint-Bernard, Forclaz, Mont Cenis, Montgenèvre, Tende et autres, en été et en hiver. Ce sont des bergers et des chasseurs des hautes vallées de montagne qui servaient de guides, ils étaient appelés « les marrons », ce qui veut dire en bas latin « ceux qui vont devant, qui montrent le chemin et conduisent ».

Et ensuite en empruntant des passages plus confidentiels, comme à Bessans et à Avérole en Haute Maurienne, pour rejoindre Usseglio dans le Piémont.

Des traversées confirmées par des écrits dès 1600 et par ceux de Bourcet (Pierre Joseph de Bourcet dans Principes de la guerre de montagne) en 1775.

Les marrons seront les premiers à posséder un peu d'expérience, ils pouvaient assurer l'accompagnement des voyageurs, aller récupérer les égarés, et ramener les morts pris dans la tourmente.

Les premières ascensions hivernales

Les premières ascensions hivernales se font à pied, en débordant parfois un peu de la saison hivernale, et sur des itinéraires ne rencontrant pas des zones de neige profonde. L'usage de raquettes à neige apparaîtra en 1880, des outils encore primitifs, pour certaines des ascensions citées.

Dans les Pyrénées en hiver

- Dès 1863, Henry Russell découvre la montagne en hiver avec des amis, ascension du Pic de Ger, 2612m, et en 1869, ascension du Vignemale, 3208m. C'est une façon de faire en dehors des saisons favorables, très en avance sur son temps…

- Ensuite Roger de Monts va se consacrer aux ascensions hivernales des principaux sommets, avec ses Guides, souvent avec Célestin Passey .

- En 1880, le Nethou, 3404m, la Maledetta, 3312m, le Pic des Posets, 3367m, le Malibierne 3067m.

- En 1881, le Mont Valier, 2829m, le Balaïtous, 3146m, la Munia, 3133 m, le Néouvielle, 3092m, le Cylindre du Marboré, 3327m, le Taillon, 3146m, la Tour du Marboré, 3017m.

- En 1888, le Grand Pic d'Ossau.

Dans les Alpes en hiver

En 1872, Émile Javelle et Paul Rouget font l'ascension de la pointe d'Orny, 3274m.

En 1876, l'ascension du Mont Blanc est réussie par Isabella Straton et ses Guides.

En 1882, le Mont Buet, 3109m est atteint en hiver par une collective du Club Alpin avec leurs Guides.

En 1882, C. D. Cunningham et ses Guides escaladent les Aiguilles du Tacul, 3438m et du Tour, 3544m.

En 1883, l'Aiguille du Midi, 3842m est gravie, et plusieurs cols du massif du Mont-Blanc sont traversés (Argentière, Chardonnet, Grands Montets, Saleinaz, Tacul) par Mme Burnaby (plus tard Le Blond), avec les Guides Cupelin.

En 1883, la Tète des Fétoules, 3465m est gagnée par Félix Perrin avec Gaspard père et fils et Christophe Roderon.

En 1887, le Monte Viso, 3841m est atteint par Leopoldo Barale et ses Guides.

En 1890, deux groupes militaires des troupes de montagne font l'ascension hivernale du Pic de la Croix de Belledonne, 2926m.

En 1891, Mary Paillon, et Katherin Richarson, avec leurs Guides, traversent le Col de Belledonne, 2770m.

En 1891, Paul Güssfeldt et ses Guides gravissent les Grandes Jorasses, 4208m.

Et ensuite :

En 1891, l'Albaron, 3627m par Joseph Mathieu et Émile Piaget avec leur Guide.

En 1894, l'Étendard, 3470m, par Louis Mars avec Pierre Gaspard.

En 1894, la Grande Sassière, 3746m par Émile Piaget, C.V. Louis et A. Escudié.

En 1895, la Bessanèse, 3597m par Émile Piaget, C.V. Louis et leurs Guides.

En 1895, la Meije Centrale, 3987m par Stéphane Juge avec ses Guides.

En 1896, la Pointe de Charbonnel, 3751m par Blanc-le-Greffier et fils.

En 1896, la Dent Parrachée, 3712m par Alexandre Chambre, avec Blanc-le-Greffier et fils.

En 1896, le Pic de Belledonne, 2981m par Paul d'Aiguebelle, Louis Bouchayer et Ernest Thoran.

En 1898, la Tête du Ruitor, 3486m, à l'aide de raquettes, le 17 janvier par Louis Rivoire et Paul Moyne, avec le Guide Maurice Bonnier et un porteur. Rivoire fera également, dans les mêmes conditions hivernales, les ascensions du Pic de l'Étendard et de la Pointe de Fréjus.

En 1898, la Grande Casse, 3855m par Henri Faës et ses Guides.

En 1899, la Grande Casse, 3855m par G. Latour et ses Guides en condition hivernale, le 4 avril.

En 1899, le Mont Pourri, 3779m, par le Guide Blanc-le-Greffier et le lieutenant Clément-Grancourt, à une date incertaine entre le 27 février et le 4 mars.

Peu avant, Rivoire avait gravi pour la seconde fois la Tête du Ruitor, avec Blanc-le-Greffier.

Les raquettes à neige

En France, des raquettes à neige rudimentaires étaient employées en hiver, pour des mobilités très circonscrites, par les habitants des hauts villages de montagne.

Au-dessus des villages, en dehors des passeurs et de quelques chasseurs, bien peu s'aventuraient en hiver au-delà des zones boisées. Dans les moments favorables de l'hiver, les seules incursions étaient pour rejoindre les granges d'alpage, afin de descendre les foins entreposés à la belle saison, avec de grandes luges adaptées, et aussi pour descendre les bois de coupe des hautes forêts.

En hiver 1878-1879, Henry Duhamel - l'un des fondateurs de la Section de l'Isère du Club Alpin en 1874 - cherche à se procurer des raquettes à neige mieux adaptées pour parcourir la montagne en hiver.

Sa visite de l'Exposition Universelle de 1878 lui permettra de découvrir les raquettes canadiennes, un modèle plus approprié que ce qui s'utilisait précédemment dans nos villages.

Dans le même temps, il peut acquérir des skis, mais qui ne pourront pas être utilisés à cause de l'absence du système de liaison entre les skis et les chaussures.

Dès 1884, les ascensionnistes du Club Alpin découvrent la montagne hivernale, avec l'utilisation de raquettes à neige adaptées.

En 1890, deux groupes militaires des troupes de montagne séjournent en haute montagne dans le but d'évaluer les reconnaissances militaires d'hiver aux grandes altitudes, et d'essayer un modèle de raquette mis au point par le lieutenant Dunod (Au pays des alpins, par Henry Duhamel, La librairie dauphinoise, 1899).

Le 24 février 1890, première ascension hivernale du Pic de la Croix de Belledonne, 2926m par le commandant Allotte de la Fuye, le lieutenant Dunod et deux hommes du 12ᵉ bataillon de chasseurs à pied de Grenoble, depuis le refuge de la Pra. Et le 5 mars, par un second groupe de 10 chasseurs à pied, toujours avec Dunod, et en ajoutant l'ascension de la Croix de Chamrousse, 2253m.

Des liens étroits sont patents entre les militaires et les membres du Club Alpin, dans les deux places fortes des Alpes - Briançon et Grenoble -, pour aller vers la montagne hivernale. Plusieurs militaires sont membres de l'association et facilitent les relations.

Dès 1891, nombreuses sorties hivernales avec des raquettes, par les membres du Club Alpin et par les militaires des troupes de montagne. Notamment vers le Pic de la Croix de Belledonne, qui est de nouveau visité, le 15 février, par une caravane de 30 membres de la Section de l'Isère du Club Alpin, conduite par le commandant Allotte de la Fuye ; et le 27 février, par 64 hommes de la 3ᵉ section du 12ᵉ Bataillon de chasseurs à pied.

Toutes ces ascensions hivernales sont réalisées à pied ou avec des raquettes, les skis - et surtout leur utilisation - étant encore inconnus en France.

LES BALBUTIEMENTS DU SKI EN FRANCE

En 1878, un premier essai d'utilisation de skis est tenté par Henry Duhamel (1847-1917). Il avait découvert les skis sur un stand suédois de l'Exposition Universelle de 1878.

Un test peu convaincant, à cause des insuffisances dans la liaison entre skis et chaussures.

En 1889, visite d'Henry Duhamel au stand du Grand-Duché de Finlande de l'Exposition Universelle de cette année-là. Elle lui permettra d'entrer en relation avec un Français demeurant en Finlande et de commander 14 paires de skis finlandais avec leurs fixations - les pièces manquantes des essais de 1878 - qui seront récupérées l'année suivante…

Il sera l'initiateur et le premier propagandiste de cette discipline nouvelle en France.

En 1890, expérimentation plus probante des skis, par des membres du Club Alpin comprenant Henry Duhamel et quatre compagnons, pendant l'ascension de la Croix de Chamrousse, 2253m.

En 1891, première sortie à skis de la Section de l'Isère du Club Alpin en février, avec l'ascension du Pic de la Croix de Belledonne, 2926m pour 22 ascensionnistes-skieurs.

En 1888, le Norvégien Fridjof Nansen et trois compagnons traversent, avec des skis, le sud du Groenland, en tirant des traîneaux sur 500 km et en s'élevant jusqu'à 2700 m, cet exploit va contribuer à rendre populaire le ski, d'abord dans les pays nordiques. Des skis jusque-là seulement utilisés par les militaires pour leurs déplacements.

En 1893, le récit publié de la prouesse sera en France une propagande pour les skis, ces nouveaux engins adaptés aux périples sur terrain enneigé.

C'est comme moyen de déplacement que l'usage des skis va se développer.

L'INTÉRÊT DES MILITAIRES

En France, les efforts de propagande pour le ski s'exerceront dans une étroite collaboration entre les militaires des troupes alpines et le Club Alpin.

En février 1896, au cours d'expérimentations, l'officier suédois Charles Eric Widman, conseiller auprès de nos militaires au 28ᵉ bataillon de chasseurs à pied, effectue l'ascension à skis du Mont Saint-Guillaume, au-dessus d'Embrun, afin de souligner les avantages des skis, par rapport à l'usage des raquettes à neige, dans les déplacements en montagne.

Au cours de l'hiver 1900-1901, premiers essais suivis de l'emploi des skis par les troupes alpines.

L'usage des skis pour les déplacements - comparés aux raquettes - est favorablement évalué par les militaires... Et les bataillons alpins se dotent de paires de skis.

En 1902, des officiers norvégiens viennent à Briançon présenter l'usage des skis dans les armées, ils seront les instructeurs de l'École militaire de ski, fondée en 1903.

Même travail d'évaluation, par les chasseurs à pied des troupes alpines de Grenoble, en collaboration avec le Club Alpin.

UN SPORT LOISIR D'HIVER

C'est comme moyen de mobilité sur une montagne enneigée - mis en avant par les militaires - que se fera la diffusion du ski en France. Ensuite viendront les compétitions de fond et de saut, déjà en vogue dans les pays scandinaves, et plus tard le ski de descente, lié aux remontées mécaniques.

Dans la société civile, le ski est révélé par Henry Duhamel, Henry Dunod et le Dr Michel Payot dans les Alpes, et par Louis Falisse et Henri Sallenave dans les Pyrénées.

Le Club Alpin va beaucoup faire pour la promotion de ce « sport loisir d'hiver » au moyen d'une commission consacrée en place dés 1907.

En novembre 1895, à Grenoble, le premier Ski-Club est fondé, à l'initiative de la Section de l'Isère du Club Alpin, d'Henry Duhamel et du Rocher Club, le Ski Club des Alpes. Il est renforcé par la présence du lieutenant Lilliehœk, norvégien en stage au régiment d'artillerie de Grenoble.

Le magasin Au Touriste est un premier importateur dans la ville de Grenoble, il peut grandement améliorer la fabrication des skis, pour obtenir un Grand Prix de l'exposition du CAF en 1900.

En 1898, première ascension le 23 mars du Mont Rose à skis, par Oskar Schuster et le Guide Heinrich Moser.

En 1898, le livre de Fridtjof Nansen « Vers le pôle » relatant son extraordinaire épopée, avec Hjalmar Johansen, pour tenter d'atteindre le Pôle Nord, puis leur retraite à skis - et kayaks - vers la Terre François-Joseph, aura un grand retentissement. Il ajoutera à l'intérêt naissant pour le ski.

Après le Ski-Club de Grenoble, c'est l'École de skieurs de Briançon au Col du Lautaret, la Section de Pau du Club Alpin en 1903, et le Club des Sports alpins de Chamonix en 1905, qui se montreront les plus actifs.

Une fabrique de skis est créée à Pau dès 1905.

< Du 17 au 22 janvier 1903, première Haute Route à skis de Chamonix à Zermatt, par le docteur Michel Payot et ses amis Joseph Couttet, Joseph Ravanel et Alfred Simond. Ils utilisent pour monter et descendre des peaux de phoque clouées sous leurs longues planches norvégiennes. La Haute Route avait été inaugurée en 1861, par les gens de l'Alpine Club, afin de pouvoir se déplacer l'été entre Chamonix et Zermatt, les deux principaux centres alpins. Un itinéraire pédestre passant par les hauts cols, séparant les vallées, et évitant de descendre dans la plaine. Un périple qui deviendra - beaucoup plus tard - très populaire à skis.

< Le 25 février 1904, première ascension du Mont Blanc à skis, par Hugo Mylius et les Guides Alexandre Tännler, Kaspar Maurer et Heinrich Zurflüh.

< Le 5 avril 1904, Charles Aubry, Louis Robach, Louis Falisse et Maurice Heid, sont les premiers skieurs à atteindre le sommet de l'Aneto dans les Pyrénées. Les mêmes peuvent gravir le Vignemale, le 15 mai 1904.

< Du 21 au 27 janvier 1905, un tour du Mont Blanc est inauguré à l'aide de skis norvégiens, par le docteur Michel Payot et ses amis H.E. Beaujard, Joseph Couttet, Émile Fontaine, Jean et Joseph Ravanel.

Depuis Chamonix, les skieurs rejoignent Courmayeur par le Col du Bonhomme, puis Champex par le Col Ferret. Le retour, par le col de Balme leur semble si connu, et si proche, qu'ils gagnent Martigny et Champéry, pour rentrer par les Cols de Coux et de Golèse. Retour à Chamonix par Samoëns…

< En 1905, la société PLM propose un service de transport régulier, vers le Col du Lautaret, par des traineaux tirés par des chevaux.

< En 1906, le Mont Perdu dans les Pyrénées est atteint à skis par Louis Falisse, l'abbé Gaurier et Louis Robach.

Les Guides et les skieurs.

Les Guides-skieurs ne seront diplômés que plus tard en 1929 par le Club Alpin. Et l'enseignement du ski pour les Guides, dans la structure officielle de l'ENSA, ne date que de 1973.

Le développement du ski en Suisse

En 1900, premières villégiatures d'hiver en Suisse, d'abord Davos, puis Grindelwald.

Le développement du tourisme d'hiver, dans les Alpes suisses, sera vite beaucoup plus avancé qu'en France.

En 1906, Davos et Saint-Moritz sont déjà des stations de ski reconnues, avec ses moniteurs... norvégiens... La Fédération suisse de ski forme à Andermatt ses premiers moniteurs, elle compte 32 clubs, 2000 skieurs sont actifs et trois fabriques de skis s'installent à Zürich, Glaris et Berne.

Plusieurs façons de faire

L'emploi des skis va s'orienter vers plusieurs façons de faire :

< le ski de haute montagne, pour se déplacer en altitude.

< le ski de loisir, sur des circuits reconnus.

< le ski de compétition.

Un engagement décisif du Club Alpin

De 1904 à 1914, ce sera un engagement décisif du Club Alpin.

Les activités hivernales en montagne vont compter parmi les composantes importantes de l'association, les facilités offertes par la proximité géographique aux Sections de montagne leur donneront peu à peu une dynamique remarquable.

1904 - 1914 - LE DÉVELOPPEMENT DU SKI

- En 1904, campagne du Club Alpin pour les villégiatures d'hiver en France.

- Premier programme d'excursions collectives à skis, par la Section de Paris.

En 1905, parution d'un Manuel du Ski, une traduction de l'ouvrage en langue allemande de W. Paulcke de 1903.

En 1906, le capitaine G. Bernard publie un article « Étude sur le ski » dans La Montagne, où presque tout est dit.

L'année suivante, un « Petit manuel du ski » est proposé par le capitaine Rivas, et repris dans les colonnes de la même revue.

Intervention de notre association, pour le maintien de l'accueil hôtelier en hiver, à Chamonix. La station deviendra, avec toutes ses infrastructures déjà en place pour le tourisme estival, un centre hivernal de ski dès 1906.

1906 - Le premier funiculaire

En 1905, les premiers transports par câble apparaissent pour descendre le bois et le foin de la montagne.

En Suisse, le câble est utilisé en 1906 pour les premiers funiculaires, à l'usage des touristes et des skieurs. Le funiculaire du Wetterhorn, de l'ingénieur Feldnau, permet d'atteindre la cabane du Gleckstein 2317m, depuis Grindelwald, 1035m.

1906 - L'effort de propagande du Club Alpin

- Le Club Alpin accentue sa propagande pour le ski, une discipline déjà développée chez certains de nos voisins alpins.

Si le déplacement en terrain neigeux, à l'aide de raquettes, était familier aux habitants des vallées, le ski leur était inconnu, amené par les urbains et les militaires. D'où une certaine réserve qui nécessitera un peu de persuasion et de pédagogie.

C'est la naissance d'un grand mouvement pour les villégiatures d'hiver. Après Grenoble en 1895, Briançon et Pau en 1903, Chamonix en 1905, des ski-clubs se créent dans les villes proches des montagnes.

Durant les hivers 1906-1907 et 1907-1908, pour la diffusion de ce nouveau sport en France, notre association va consacrer un financement pour la fabrication et la dotation de skis aux populations montagnardes.

À la fin de l'hiver 1907, 500 paires de skis ont été distribuées dans la vallée de Chamonix ; en Maurienne et en Tarentaise, l'effort sera similaire. Il se poursuivra dans le Briançonnais et le Queyras, des skis sont fournis dans toutes les communes, pour répandre largement la nouvelle discipline sportive dans la population locale.

Même effort de développement dans les Pyrénées, où des démonstrations sont proposées aux Eaux-Bonnes-Gourette, et à Bagnères-de-Bigorre.

L'indiscutable rôle précurseur, en France, du Club Alpin, doit être souligné, trop souvent oublié dans les travaux des exégètes.

L'approche des montagnes par le chemin de fer

C'est le train surtout qui va conduire les touristes, les skieurs et les alpinistes de la plaine vers les montagnes.

Dès le début du XXe siècle, les Compagnies de chemins de fer, développant leurs réseaux, vont longtemps assister le Club Alpin et le Touring Club, avec leurs aides technique et financière, notamment et principalement la société PLM, étant certaines de retrouver cette clientèle en été et en hiver pour les conduire à la montagne et leur permettre de revenir.

1907 - LE PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL DE SKI DE MONTGENÈVRE

En 1907, le Club Alpin organise, les 11 et 12 février, un premier concours international de ski à Montgenèvre, avec la participation des Écoles militaires de ski du Dauphiné et de Savoie. Et la présence des étonnants et talentueux skieurs venus de Norvège.

La manifestation, projetée à l'origine au Col du Lautaret, est finalement déplacée à Montgenèvre, pour le confort des participants et les facilités offertes par la proximité de la ville de Briançon.

C'est un succès populaire qui incite le Club Alpin à s'engager résolument « dans le développement du sport du ski ».

Dans le but d'intéresser le grand public aux sports d'hiver, le club proposera désormais « une grande manifestation sportive annuelle qui se tiendra dans les principales régions montagneuses de France… devant les autorités administratives et militaires, les représentants politiques, d'officiers et de soldats étrangers et de nombreux touristes accourus de tous les points du pays ».

Promoteur principal, le Club Alpin va consacrer beaucoup d'énergie à favoriser l'essor du ski, et les skieurs vont occuper une place conséquente, notamment dans les Sections proches des montagnes.

1907 - La Commission des sports d'hiver

La « Commission des sports d'hiver » du Club Alpin est mise en place le 6 mars 1907, par la Direction centrale, elle aura rapidement une forte influence et sera, jusqu'en 1924, une des composantes principales de l'institution.

1907 - LE CLUB ALPIN FRANÇAIS FÉDÈRE ET RÉGLEMENTE LE SKI

- À la fin de l'année 1907, l'« Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques », qui coordonne les activités sportives au niveau de l'État, attribue au Club Alpin le pouvoir confédératif et réglementaire du ski.

De nombreux Groupes de skieurs vont se rapprocher du Club Alpin, en tant que « Sociétés affiliées ». D'abord la Société de ski du Dauphiné dès 1907, et ensuite quarante-six autres clubs de ski entre 1908 et 1909, ce qui va accroître considérablement le rayonnement de l'instance.

1908 - Le concours international de ski de Chamonix

Du 3 au 5 janvier, le second concours international de ski se tiendra à Chamonix. Les équipes françaises se présentent munis de leur seul, long et lourd bâton de frêne. Surprise, les skieurs norvégiens sont équipés de deux bâtons légers en bambou.

Survolées par les skieurs militaires norvégiens, des courses nationales et internationales sont proposées dans les catégories suivantes : jeunes, dames, messieurs, militaires ; les disciplines principales sont les épreuves de fond et de saut.

La station de ski du Lioran

En 1908, la station de ski du Lioran, dans le Massif Central, est implantée de toutes pièces par le Club Alpin, qui mobilise pour un tourisme hivernal.

L'aménagement de la montagne

Ce sont les prémices d'un aménagement de la montagne d'hiver pour le ski et les sports de neige. Un développement qui connaîtra un paroxysme dans les années 1960.

1909 - Le concours international de ski de Morez

En 1909, le concours international de ski se déroule du 31 janvier au 5 février dans le Jura à Morez. Ce sont les épreuves de fond, de saut et de vitesse qui sont proposées pour les catégories jeunes, dames, messieurs et militaires. Le bobsleigh est présenté à cette occasion, il est utilisé sur les routes verglacées.

L'idée d'une Union internationale des associations nationales de ski est évoquée, pour la première fois, par l'association norvégienne de ski.

1909 - Un projet de téléphérique

Dans le massif du Mont-Blanc, un premier projet de téléphérique, voulant relier Chamonix au Col du Midi d'abord, avec la construction d'un chalet hôtel, puis atteindre l'Aiguille du Midi, voit un commencement de réalisation.

Il n'entrera en service qu'en 1927, au départ du village des Pèlerins, sans dépasser la station des Glaciers, 2414m. Le col du Midi vers 3593m ne sera atteint que par un câble de service en 1940, et les travaux seront ensuite abandonnés.

1910 - Le concours international de ski des Eaux-Bonnes et de Cauterets

Comme chaque année, le Club Alpin organise le concours international de ski. Les sites des Eaux-Bonnes et de Cauterets dans les Pyrénées sont choisis du 21 au 30 janvier 1910.

Les épreuves proposées sont des courses nationales et internationales, dans les catégories : jeunes, dames, messieurs, militaires, dans les disciplines : fond, saut, luge, bobsleigh, patinage et ski attelé.

LA FORTE IMPLICATION DU CLUB ALPIN

Des rassemblements et des concours sont prévus dans les différents massifs montagneux : Vosges, Jura, Alpes de nord, du sud, Massif central et Pyrénées.

En 1909, pour étendre la diffusion du ski, le CAF édite un « Manuel de ski », montrant la fabrication à bon marché des skis et ses utilisations. Plus de 10 000 plaquettes sont diffusées dans toute la France, des paires de skis sont distribuées ou cédées à moindre prix aux initiateurs zélés.

- La Montagne consacre un article présentant l'usage du ski « Observations faites pendant un séjour en Norvège » par R. Gelinet.

- Un Règlement général unifié pour les compétitions de ski est instauré.

- Un Syndicat d'initiative se forme à Briançon, en partie avec des éléments de la Section locale du Club Alpin.

- L'extension considérable de la fréquentation de la montagne a vu la création de petites associations, à cotisation minime, et au rayon d'action localisé.

Le Club Alpin, avec sa proposition d'affilier les multiples petites sociétés qui le désirent, en leur conservant leur autonomie, va conduire l'essor du ski en France.

En 1910, la « Commission des sports d'hiver du Club Alpin » décide de créer un refuge gardé l'hiver pour les skieurs. Chamrousse est choisi et en octobre 1911, le chalet du Recoin est ouvert, il offre 30 couchages.

En 1910, création d'un Ski-Club, par la Section de Paris du Club Alpin.

La même année 1910, le commandant G. Bernard publie un manuel d'apprentissage : le « Guide du skieur ».

1911 - Le concours international de ski du Lioran

Le cinquième concours international se tient au Lioran en Auvergne du 10 au 15 février 1911, mais il aura à souffrir de l'état de la neige.

Quelques recommandations sont émises pour la préparation des concours :

- Trouver une région d'accès facile.

- Être certain d'avoir une bonne neige.

- Que les concurrents soient assurés d'abris et de soins suffisants.

- Où les spectateurs riches aient tout le confort désirable.

- Où les spectateurs moins fortunés venus par amour du ski ou pour applaudir se procureront facilement un logement simple, propre et bien chauffé.

1911 - Les balbutiements du ski à Megève

Un texte plein d'humour de Mathilde Maige-Lefournier, alpiniste active, skieuse et journaliste, sur les balbutiements du ski à Megève en 1911, est publié dans La Montagne de 1913. Un vrai et juste plaidoyer pour un développement à venir.

1912 - Le concours international de ski de Chamonix et de Samoëns

Le sixième concours international de ski est proposé à Chamonix et à Samoëns du 2 au 7 février 1912.

1912-1913 - Le ski de haute montagne

Pour bien comprendre l'expansion du ski de montagne, voici les randonnées réalisées par Mathilde Maige-Lefournier, durant un séjour à Bonneval-sur-Arc en l'hiver 1912-1913. Ce sont des itinéraires parcourus pour la première fois à skis, ou à l'occasion d'une première féminine de cette façon.

< Le 26 décembre 1912, ascension de la Pointe Tonini, 3327m, avec le Guide Pierre Blanc, première ascension à skis.

< Le 29 décembre, traversée du Col de l'Iseran, 2769m vers Val-d'Isère, avec Pierre et Jean-Marie Blanc.

< Le 31 décembre, pour la même équipe, départ 5h, traversée par le Pas de la Rocheure, 2950m vers le vallon de la Rocheure, Chavière, Termignon, Lanslebourg avec une arrivée à 20h… Une sérieuse performance, déjà réalisée par sept militaires trois ans auparavant.

< Le 4 janvier 1913, départ 5 h depuis Avérole, première ascension à skis de l'Albaron, 3662m, par le glacier du Grand Fond, avec Pierre et Jean-Marie Blanc, retour à Bessans à 16 h 30…

< La Grande Motte est gravie par le couple Maige en 1913 avec le Guide Pierre Blanc.

1913 - Le concours international de ski de Gérardmer

Le septième concours international de ski est programmé à Gérardmer à l'altitude modeste de 800m du 1ᵉʳ au 4 février 1913.

Les mauvaises conditions, dues au manque de neige, rendront les manifestations difficiles, les spectateurs et les concurrents - skis sur l'épaule - devront aller chercher l'élément indispensable un peu plus haut. En gagnant à pied le centre des concours qui a dû être déplacé et situé à une heure de marche pour trouver la neige.

< Par l'intermédiaire de ses Sections et des Sociétés affiliées, le Club Alpin continue son action pour la diffusion du ski dans les populations montagnardes, en mettant à disposition des skis aux jeunes des vallées.

1914 - Le concours international de ski de Briançon

Du 6 au 9 février 1914 devait se dérouler à Briançon le huitième concours international de ski, mais faute de neige la manifestation a dû être annulée, des courses de substitutions auront lieu à Chamonix le 24 février.

Un peu avant la tourmente

< En 1914, avec les encouragements du Club Alpin qui a su convaincre les édiles, la commune de Megève va créer son Syndicat d'Initiative.

< La même année et pour la première fois, une équipe française est envoyée, par le Club Alpin, participer à la course annuelle, proposée par l'Association suisse de ski.

< À ce moment-là, 83 Sociétés de skieurs sont affiliées au Club Alpin.

Un club pluridisciplinaire

Avec l'apport de ses nouveaux membres attirés par les sports d'hiver, le Club Alpin va être désormais composé des excursionnistes, des skieurs, des scientifiques. Et aussi de ceux qui ont un simple intérêt pour l'univers alpin, et un nombre plus limité d'alpinistes.

Redisons que l'importance en nombre des excursionnistes et des skieurs sera déterminante dans les orientations et les actions futures de l'association.

Elle allait prendre les meilleurs

Mais hélas, la plus grande catastrophe du vingtième siècle, la Grande Guerre de 1914-1918, allait arrêter, prendre ou handicaper parmi les plus valeureux jeunes montagnards de ces années-là.

1922-1923 - L'ESSOR DU SKI

Dans les années d'après-guerre, le chemin de la montagne et l'engouement pour le ski seront peu à peu retrouvés.

En 1921, la « Commission des Sports d'hiver du Club Alpin » regroupe les « Sociétés affiliées » au sein de différentes « Fédérations régionales » où beaucoup ne pensent que compétition.

Ces Fédérations régionales sont chargées de sélectionner nos représentants aux Concours Internationaux.

Le développement des stations de ski

L'Office national du tourisme encourage « au développement méthodique et progressif des stations de sports d'hiver ». Il réunit les groupements qui s'intéressent à cet aspect du tourisme : Touring Club, Club Alpin, Compagnies des chemins de fer, Compagnie du tourisme, etc.

Les concours internationaux de ski

Après la Grande Guerre, et malgré les désorganisations, le Club Alpin tenait à renouer avec le concours international annuel de ski, une tradition qu'il a fondée dès 1907.

Cette manifestation sportive était prévue à l'origine dans les Vosges en 1920, mais les difficultés dans la préparation feront se tourner vers le pied du Mont Blanc.

- Du 15 au 17 février 1920, le concours international est organisé à Chamonix.

- Du 5 au 8 février 1921, à Morez-du-Jura.

- Du 2 au 5 février 1922, à Chamonix.

- Du 2 au 5 février 1923, à Superbagnères.

En 1921, au cours d'un Congrès international olympique, il est décidé que le pays en charge de la prochaine olympiade - la France en 1924 - puisse présenter des concours internationaux de sport d'hiver - ski, patinage, hockey sur glace - à titre expérimental. C'est le prélude à de futurs Jeux Olympiques d'hiver, mais sans remise de médailles olympiques.

Le Club Alpin choisit Chamonix pour cette manifestation.

En 1922, notre instance pensait encore conserver le pouvoir confédératif du ski en France, qui lui appartenait depuis 1907, octroyé par la structure d'État, qui régissait le sport à ce moment-là.

Un véritable monstre organisationnel

Le Club Alpin est devant un véritable monstre organisationnel, sa « Commission des sports d'hiver » gère un effectif de plus huit mille membres, dans 71 Sociétés affiliées, un nombre presque équivalent à celui de ses propres adhérents.

Les « Sociétés affiliées », certaines depuis 1908, sont les éléments de base de la structure, avec des « Fédérations régionales » qui les réunissent, et le pouvoir fédératif national du Club Alpin Français.

Beaucoup des Sociétés affiliées au Club Alpin n'ont qu'un objet, la compétition… Et plusieurs demandent de sortir de la tutelle de l'association pluridisciplinaire, qui doit déjà composer avec une Fédération des sports de glace, proposant ses différentes disciplines : patinage et hockey.

Au Club Alpin - en dehors de la Commission des sports d'hiver - les avis divergeaient.

Pour certains, avant d'être un sport, le ski est « un moyen d'accès à la montagne en hiver et c'est dans ce sens que l'action du CAF doit être étendue ».

Les stations de sports d'hiver

Plusieurs centres de villégiature vont connaître un développement considérable, avec les sports d'hiver :

- Chamonix, qui possède déjà tous les équipements hôteliers nécessaires, étant déjà un centre touristique connu par son emblématique Mont Blanc.

Le premier projet de téléphérique, voulant relier Chamonix au Col du Midi d'abord, est proposé dès 1909, avec l'intention de construire un chalet-hôtel, puis d'atteindre l'Aiguille du Midi, voit un commencement de réalisation. Il n'entrera en service qu'en 1927, sans dépasser la station des Glaciers, 2414m.

La première section du téléphérique du Brévent, jusqu'à Planpraz, est en fonctionnement en 1928, et la liaison vers le Brévent en 1930.

- Megève, que le Club Alpin avait déjà encouragée dès 1914 au développement du ski et des sports d'hiver, avec la création de son Syndicat d'initiative…

En 1922, à l'initiative de la baronne Noémie de Rothschild, sa famille s'engage dans l'aménagement d'une station de ski haut de gamme, pouvant rivaliser avec les stations suisses les plus renommées.

En 1925, de nombreux chalets d'accueil, hôtels et pensions de famille sont édifiés.

Le téléphérique de Rochebrune est construit en 1933, et celui du Mont d'Arbois en 1936.

- Saint Gervais, commencera un développement du ski, avec l'accès au Col de Voza et au Prarion en 1922, par le Tramway du Mont Blanc, en service depuis 1909 en été seulement, et désormais en hiver.

Ensuite, en 1936, le téléphérique du Bettex permettra l'accès aux pentes du Bettex et de l'Arbois.

1923 - La station de ski des Estables

Pendant ce temps-là, le Club Alpin continue ses actions pour le développement du ski. En 1923 encore, la station de ski des Estables est implantée dans le Massif Central, en partant de rien.

Le ski de descente

Peu à peu le ski de descente se révèle être une discipline appréciée du plus grand nombre, et bientôt prépondérante pour le grand public, avec le développement des remontées mécaniques dans la décennie à venir.

1924 - Une Exposition nationale du ski et des sports d'hiver

L'Exposition nationale du ski et des sports d'hiver rencontre un succès d'ensemble. Elle est inaugurée par le président de la République, accompagné du directeur de l'Office national du tourisme et des présidents du Touring Club et du Club Alpin. Elle montre que la saison touristique hivernale est désormais un enjeu économique ; que nos montagnes peuvent offrir un équivalent aux villégiatures étrangères les plus réputées.

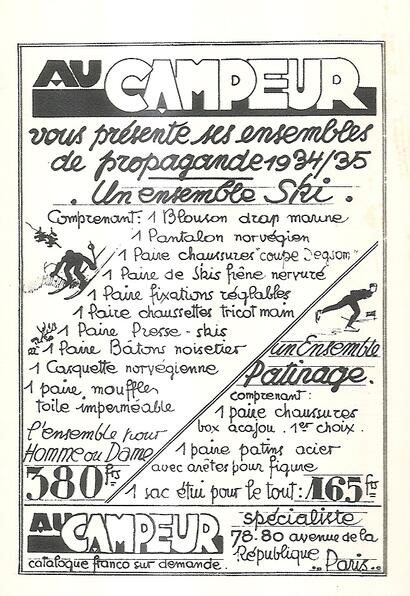

Sont présents les Associations de tourisme, les Clubs sportifs, les militaires, les stations d'hiver, les fabricants de matériel et de vêtements de sports d'hiver et les incontournables Sociétés des chemins de fer.

1924 - CRÉATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI

Les Jeux d'hiver de Chamonix sont une réussite. De nombreuses disciplines sont proposées, notamment une épreuve de ski de montagne en équipe, avec des montées en peaux de phoque et des descentes en skis alpins, sur le modèle des patrouilles militaires. Elle ne disparaîtra du programme olympique qu'en 1948.

Une « Fédération Internationale de Ski » regroupant 17 nations est constituée, et proclame que dans chaque pays, il pouvait n'y avoir qu'une seule fédération, ce qui va accélérer les choses.

Dans notre instance, le ski n'est qu'une des nombreuses activités développées en son sein, et n'est représenté que par une simple Commission, auprès du Comité de direction.

Dans les « Sociétés affiliées », tout ce qui entoure et découle des compétitions permet des parcelles de pouvoir et donne appétit aux futurs dirigeants, organisateurs, entraîneurs, moniteurs, juges, chronométreurs, etc.

En 1924, sous la pression des Sociétés affiliées, le Club Alpin doit passer la main.

La « Fédération Française de Ski » sera créée, avec le patronage du Club Alpin, qui avait été en France le précurseur - dès 1891, première sortie à skis de la Section de l'Isère du Club Alpin, dès 1905, premier Ski-Club fondé à l'initiative de la Section de l'Isère du Club Alpin, d'Henry Duhamel et du Rocher Club - de ce moyen de déplacement venu des pays nordiques, devenu une activité sportive.

- Le 9 juillet 1924, le Comité de direction du Club Alpin approuve le principe de la création de la FFS et accepte ses statuts.

Le 15 octobre 1924, la FFS est officiellement fondée, par l'adhésion de trois Fédérations régionales : les Vosges, les Pyrénées et le Jura.

L'historique concours de ski est une dernière fois proposé par le Club Alpin en 1925 au Revard, mais l'absence de neige fera reporter la manifestation à Briançon et à Montgenèvre, les 21 au 24 février 1925.

Et rapidement, la fédération s'émancipera et se tournera entièrement vers la compétition, au grand dam du Club Alpin qui avait mal estimé la situation.

1924 - LA COMMISSION DU SKI ET DE L'ALPINISME HIVERNAL

En 1924, dans notre instance, la Commission du ski et des sports d'hiver devient la « Commission du ski et de l'Alpinisme hivernal ».

Elle conservera ce qui lie le ski à la montagne, en perdant les adhérents plus tournés vers la compétition que conduits par l'esprit montagnard.

La Commission rappellera l'antériorité du Club Alpin et des militaires dans l'implantation en France du ski, et dans le développement des activités hivernales en montagne.

Certaines Sociétés de sports d'hiver resteront affiliées au Club Alpin.

Des groupes de skieurs de montagne sont formés.

Le ski est un moyen de se déplacer en terrain enneigé et d'accéder aux montagnes, il concerne donc pleinement le Club Alpin… Cette orientation affirmée aura des conséquences importantes dans la gestion des refuges, en permettant un accueil d'hiver.

1929 - Les Guides-skieurs

En 1929, un brevet de Guide-skieur vient compléter le règlement des Guides et Porteurs.

Le Club Alpin encourage ce brevet de compétence, qui permet aux Guides d'organiser des sorties hivernales. Cette initiative ne sera pas reprise dans la loi de 1948 définissant la profession, il faudra attendre 1973 pour que le ski entre dans la formation des Guides.

1930 - Le ski et l'alpinisme hivernal

Désormais plus de 60 sociétés de ski sont affiliées au Club Alpin.

La Commission publie des carnets sur les itinéraires d'accès aux refuges-skieurs et des cartes avec en surcharge les itinéraires skieurs.

Un grand intérêt pour un alpinisme hivernal est notable, les principaux sommets du massif des Écrins sont visités, comme par exemple ce groupe de skieurs emmené par Agostino Cicogna en 1937 et 38, ils réussiront plusieurs premières hivernales. Les principales ascensions à l'aide des skis sont signalées dans la revue Alpinisme d'octobre 1926 et de mars 1941.

1930 - Des refuges toujours accessibles

Dès 1910, la question des refuges pour skieurs était déjà posée par la Commission des sports d'hiver du Club Alpin.

En octobre 1911, le chalet du Recoin est ouvert, il offre 30 couchages.

Mais les bouleversements de la Grande Guerre feront repousser les initiatives.

En 1930, la Commission de l'Alpinisme hivernal et du Ski prévoit de construire des abris pour skieurs et de laisser certaines parties des refuges libres d'accès en hiver, avec couvertures, approvisionnement en bois et en pétrole.

Jusque-là, certains refuges étaient toujours ouverts, d'autres ouverts en dehors du gardiennage et enfin certains restaient fermés, avec un système de clés à demander.

Conserver un local ouvert toute l'année va peu à peu être réclamé, et se généralisera.

Les refuges Albert 1er, de l'Alpe de Villar-d'Arène, d'Argentière, Caron, du Carro, Évariste Chancel, des Évettes, de l'Iseran, du Mont Jovet, du Lavoir, de Péclet-Polset, de Pralin, de Puymorens, du Recoin, du Requin, du Col des Saisies et de la Vanoise auront à l'avenir une pièce ouverte toute l'année.

Des chalets et des gîtes

Durant l'entre-deux-guerres, le Club Alpin, pour accompagner les activités sportives et touristiques d'été et d'hiver, va louer, aménager, valoriser et entretenir certains chalets d'alpage et de village.

La plupart de ces gîtes auront une vie plus ou moins éphémère, notamment beaucoup de chalets-skieurs ne survivront pas au développement du ski de piste et aux remontées mécaniques (voir le dossier du CFD : L'aménagement de la montagne et les Refuges).

1933 - Le Ski-Club Alpin Parisien et le Groupe de Skieurs Lyonnais

Concernant la Section de Paris du Club Alpin, l'activité ski est développée à l'initiative de son nouveau président Henry de Ségogne. Un « Ski-Club Alpin Parisien » vient d'être fondé - dont Jacques Klein sera une des figures tutélaires - et va connaître une forte croissance, avec des sorties collectives regroupant plus de 800 skieurs aux occasions des fêtes de Noël et de Pâques.

Au sein du « Groupe de Skieurs Lyonnais », c'est le même enthousiasme.

Chaque fin de semaine d'hiver, de nombreux adeptes se dirigent depuis Paris et Lyon vers les stations de ski accessibles, pour ces courtes périodes, à la grande satisfaction des Sociétés des chemins de fer.

Ils peuvent ainsi rejoindre les nombreux skieurs des Sections proches des montagnes, qui ont un accès privilégié aux activités de neige et forment le principal des pratiquants.

Léon Zwingelstein, le skieur solitaire

Déjà alpiniste confirmé et novateur Léon Zwingelstein sera un prodigieux précurseur du ski de montagne, par deux périples exceptionnels qu'il réalisera en solitaire.

< En 1933, un « Grand Raid », au départ de Grenoble le 1er février, avec une première boucle jusqu'à Nice, puis une remontée vers Chamonix, et second circuit par Zermatt, Saint Moritz, jusqu'à Galtür dans le Tyrol en Autriche, retour par l'Oberland jusqu'à Chamonix le 1er mai.

< Et en 1934, une « Croisière Blanche », au départ de Chamonix le 30 mars, avec une traversée passant par différents sommets du Valais et de l'Oberland, retour le 7 juin à Chamonix pour l'ascension du Mont Blanc.

1934 - Invention du remonte-pente

C'est le Zurichois Ernst Gustav Constam qui le premier a mis au point le remonte-pente pour les skieurs, en s'inspirant du câble tracteur des funiculaires qui existent depuis 1906.

Un premier téléski est mis en service à Davos en Suisse.

1935 - Propagande pour Valloire

Le Club Alpin a déjà beaucoup œuvré pour le développement du ski en France. En 1908, la station de ski du Lioran dans le Massif Central était installée, et dès cette année-là, le Club Alpin mobilisait pour un tourisme hivernal. En 1923, c'était la station de ski des Estables dans le Massif Central qui était inaugurée par notre association.

En 1935, la station de Valloire est mise en avant par le Club Alpin, avec son accès facile par le chemin de fer.

Le ski à Chamonix

En 1936, la station de Chamonix propose un équipement moderne pour le ski de descente, qui commence à s'imposer. Une piste de descente balisée, depuis la station du téléphérique des Glaciers, passe par le Plan de l'Aiguille et les alpages de Blaitière, une seconde piste est tracée vers la station intermédiaire de la Para.

Des pistes balisées, desservies par le téléphérique du Brévent 2525m, inauguré en 1930, jusqu'à la station de Planpraz et les Houches, sont proposées.

En 1938, le financement, jusque-là privé, par des fonds publics du tronçon prolongeant le téléphérique des Glaciers vers le Col du Midi est obtenu. Le Col du Midi vers 3593m sera atteint par un câble et une benne de service en 1940, mais les travaux seront ensuite abandonnés.

1936 - Les congés annuels

Avec l'instauration des congés annuels, les loisirs populaires vont commencer à se développer, avec l'encouragement des pouvoirs publics pour les activités de montagne et le ski.

1936 - L'engouement pour le ski

Pour l'hiver 1936/1937, La Montagne consacre une place importante aux informations et activités liées au ski : sorties collectives à skis, manifestations, rassemblements et concours, présentations des championnats et compétitions organisés par la FFS, liste des téléphériques et des remonte-pentes.

Les stations pourvues d'un téléphérique sont : Agos-Pibeste, Artouste, Chamonix (Brévent et Glaciers), les Houches, Megève (Arbois et Rochebrune), Mont Dore, Morzine, le Revard, le Salève, Saint-Gervais (Arbois), Valberg, Veyrier.

Les tramways du Mont Blanc (St Gervais) et de Superbagnères complètent les moyens de transport vers la neige, auxquels maintenant s'ajoutent les remonte-pentes.

La station de Val-d'Isère, partie de rien, entreprend la construction du téléphérique de Solaise qui sera inauguré en 1942. En 1936, le bourg offre un remonte-pente et 160 chambres ; en 1939, déjà 600 chambres.

Les Sections du Club Alpin se montrent très concernées par le ski de piste très à la mode.

Le ski de fond est délaissé au profit du slalom et de la descente.

Le Club Alpin ne se laissera pas duper par « cette ère de prospérité correspondant à l'enthousiasme croissant pour le ski »… et au développement des remontées mécaniques.

Les remarques sont vives vers ceux « qui ne cherchent qu'à refaire le même virage sur la même bosse », sur ceux « qui n'utilisent que les quarante mètres de la largeur de la piste et rien au delà ».

Pour le Club Alpin et sa Commission du Ski et de l'Alpinisme hivernal, le ski est un moyen de se déplacer et d'accéder aux montagnes.

Mais nous sommes loin de ce qui lie le ski à la montagne et à l'esprit montagnard, la prospérité numérique à un prix.

Devant l'engouement pour la compétition, le Club Alpin proposera des challenges inter-Sections qui seront très suivis.

L'Annuaire de poche du CAF est le document indispensable pour suivre les offres d'activités.

Les assurances aux skieurs, les réductions sur les transports et la mise en place de trains spéciaux pour les skieurs complètent la proposition.

Le Ski-Club Alpin de Paris organise des écoles de ski à Morzine, Lognan et Trélatête.

Les stations de Megève, St Gervais, les Houches et Chamonix s'entendent dans le Groupement du Mont Blanc pour offrir des abonnements aux skieurs.

La FFS émet le projet de créer une École Française de Ski qui engloberait toutes les écoles et unifierait l'enseignement du ski, le Club Alpin accompagne cette initiative.

Le développement des stations de ski

Ce sont désormais les promoteurs et les architectes qui mèneront le développement des stations de ski : Courchevel (1935), Méribel (1938). En 1935 en Italie, première station en site propre avec Sestriere.

1937 - L'École de ski français

Dans ces années trente, la pratiqque du ski est principalement tournée vers la descente et le slalom.

La technique première d'enseignement - le « Telemark » - a été abandonnée pour des méthodes venues de Suisse et d'Autriche. Depuis cinq ou six ans, l'enseignement du ski en France s'inspirait de la méthode autrichienne dite de l'« Arlberg », la technique du « Stem ».

Cette méthode comportait plusieurs versions, et dans chaque station de ski des moniteurs proposaient leur méthode particulière d'apprentissage. Une unification de l'enseignement était souhaitée.

Après les succès d'Émile Allais dans les compétitions internationales, une méthode française d'enseignement est définie avec la parution en 1937 d'un livre : Ski Français, il est accompagné par un film homonyme prônant la technique du « Christiania ». Le monde du ski se divisera en deux clans hostiles, au sujet de cet enseignement novateur.

L'École Française du ski est fondée en octobre 1937 dans le but d'unifier l'enseignement et un premier rassemblement des moniteurs se tient au Col de Voza, suivi par celui de mai 1938 à Val-d'Isère.

Le nombre de moniteurs ne dépasse pas 50 et l'intention est de proposer un enseignement homogène…

Une école de formation des moniteurs s'installe à Val-d'Isère.

Les bruits de bottes et de canons vont bientôt stopper ces développements (voir le dossier du CFD : Le Club Alpin Français de 1941 à 1974).

Les années d'occupation

Durant le régime de Vichy et l'occupation du territoire national, sur les bases d'une Charte des sports, une fédération sportive devra encadrer les activités pratiquées en montagne.

La Fédération Française de la Montagne est créée le 8 avril 1942. On lira les différentes péripéties qui interviendront pendant la guerre de 39-45, dans le dossier: Le Club Alpin Français de 1941 à 1974.

Elle devient l'interlocutrice des pouvoirs publics, pour ce qui intéresse les activités sportives en montagne, en dehors des sports de neige. Avec un Club Alpin contraint d'intégrer la nouvelle institution.

Une organisation qui sera maintenue après la guerre avec un Club Alpin très fortement majoritaire dans la nouvelle structure.

Une ambiguïté criante sera observable en ce qui concerne le Club Alpin, avec certaines de ses orientations beaucoup plus généralistes - plus étendues que sportives -, et avec ses activités liés au ski, sortant du domaine de la nouvelle organisation.

1943 - Une nouvelle école de ski

La première entité, fondée en 1937 pour former les moniteurs de ski et pour unifier les méthodes et les techniques du ski, est supprimée par le régime de Vichy.

Il y avait des intérêts divergents dans l'organisation des activités hivernales, la Fédération Française du Ski souhaitait réglementer, unifier l'enseignement du ski, et voulait récupérer les écoles du Ski-Club Parisien de Morzine, Puymorens et Valloire, que le Club Alpin devra transmettre.

En 1943, de nouvelles dispositions sont prises, avec la création d'une École Supérieure de Ski qui s'installera à l'Alpe d'Huez en hiver, avec les mêmes services administratifs que l'École Nationale d'Alpinisme, qui prendra le relais en été à La Grave.

Un stage de formation est désormais nécessaire pour enseigner le ski…

1945 - L'UNION NATIONALE DES CENTRES DE MONTAGNE - UNCM

Afin de promouvoir les activités de montagne pour la jeunesse, l'« Union Nationale des Centres de Montagne » (UNCM) est fondée en 1945.

Elle est administrée par l'État, les collectivités territoriales et les grands mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Elle permettra à un très grand nombre d'approcher les montagnes.

Une organisation qui pourra proposer une formation et procurer une autonomie aux pratiquants.

Une initiation pour les aspirants montagnards, skieurs et alpinistes.

1945-1947 - Le ski d'après-guerre

Le prodigieux développement du ski reprend pendant l'occupation, des téléphériques sont apparus à Serre Chevalier en 1941 et à Val-d'Isère en 1942, s'ajoutant aux équipements de Chamonix, de Megève et autres.

Le Club Alpin continue à entretenir un fort enthousiasme pour le ski, avec la promotion du ski de haute montagne, et l'encouragement d'une forme d'émulation.

En 1947, il réactive ses compétitions inter-Sections, une Coupe des Améthystes et un Challenge inter-Sections, pour des courses combinées fond et descente.

Comme la FFS possède le monopole reconnu de la compétition concernant le ski, cela ne va pas sans anicroche, malgré la bonne volonté des deux parties.

En 1947, un protocole est signé :

- La FFM reconnaît que les compétitions, le tourisme à skis et l'enseignement du ski, sont du domaine normal de la FFS.

- La FFS reconnaît que le ski de haute montagne et les activités dans les régions glaciaires, sont du domaine normal de la FFM.

Un protocole critiqué par plusieurs Sections du Club Alpin.

Un essor populaire

Jusque-là, les loisirs en montagne étaient réservés à un milieu très restreint, disposant de temps libre et des moyens d'existence appropriés, si l'on excepte les riverains des montagnes.

Les loisirs populaires sont venus avec l'instauration des congés annuels en 1936, les pouvoirs publics voulaient encourager les activités de pleine nature estivales et hivernales.

Les années d'occupation ne permirent pas d'avancer.

Dès 1945, et les années de l'immédiat après-guerre et malgré les privations de toutes sortes, un engouement exceptionnel viendra soutenir des démarches populaires, avec un formidable mouvement d'intérêt pour la montagne.

Mais en dehors des congés annuels, limités souvent à deux semaines, l'accès aux montagnes restera encore réservé à la catégorie aisée de la population.

Seules les Sections du Club Alpin proches des zones alpines pouvaient proposer des sorties régulières de fin de semaine en montagne, c'est-à-dire le dimanche.

Le train était le moyen essentiel d'approche... Avec les voitures collectives et les cars pour gagner les stations.

Et dès les années mil neuf cent cinquante, c'est la voiture qui va permettre de gagner une plus grande liberté.

Et ensuite les fins de semaine de deux jours viendront offrir aux fendus parisiens, lyonnais et autres marseillais des performances nocturnes étonnantes, surtout en hiver, pour gagner les montagnes, en automobile, ou en car au confort très spartiate, sur un réseau routier encore archaïque et fréquemment verglacé.

1945-1948 - L'ENSEIGNEMENT DU SKI

En 1945, avec l'appui de la Direction des sports au niveau de l'État, un Comité de direction de l'enseignement est chargé d'unifier les formations aux métiers de la montagne, et de prévoir l'arrivée de plusieurs entités travaillistes nouvellement venues aux sports de montagne, telles la FSGT, l'UCPA et l'UFOLEP.

Les différents enseignements aux métiers de la montagne sont délivrés à l'École des Praz de Chamonix.

« L'École nationale » préparera les moniteurs de ski qui, après divers stages et l'obtention d'un premier diplôme de Capacité à l'enseignement du ski, deviendront moniteurs de ski nationaux.

« Le Collègue national » consacrera les instructeurs destinés aux collectivités.

La formation des moniteurs de collectivités répond non seulement à la demande des Sociétés travaillistes et des Clubs, mais aussi à celles des établissements structurés, comme l'École militaire de haute montagne.

Pour contourner les corporatismes, les moniteurs de collectivités recevront le même enseignement que les moniteurs de ski, mais ne pourront pas exercer auprès de la clientèle privée… Cette organisation très byzantine devra être plusieurs fois réaménagée, pour trouver le raisonnable.

En 1946, plus de 200 moniteurs de ski transmettent un enseignement unifié.

En 1948, après quelques chamailleries, c'est la fusion entre les deux institutions, et l'« École Nationale de Ski et d'Alpinisme » (ENSA) regroupera les différentes formations vers les métiers de la montagne.

À ces enseignements réservés aux professionnels s'ajoutent ceux délivrés aux instructeurs bénévoles des associations, sociétés de ski, clubs d'entreprises et agences d'éducation populaire.

C'est la prise en compte des différents courants qui traversent le mouvement sportif de l'époque.

1949 - LA COMMISSION DE SKI ET D'ALPINISME HIVERNAL

L'enthousiasme grandissant pour le ski, faisait de ce sport le mode de recrutement le plus important pour le Club Alpin. Impossible pour lui de se désintéresser de cette activité, qu'il a lui-même fait connaître en France, en son temps.

L'harmonie et la communauté de vue seront recherchées avec la Fédération Française de Ski, pour ce qui concerne les compétitions sportives programmées par le Club Alpin.

< En 1949, trente-deux Ski-Clubs Alpins sont attachés au Club Alpin.

Dans la Fédération Française de Ski, certains Ski-Clubs du Club Alpin sont la plus forte représentation, en nombre, de certains Comités régionaux FFS.

< En 1949, la « Commission de ski et d'alpinisme hivernal » du Club Alpin se restructure, elle est transférée de Paris à Lyon, pour se rapprocher des montagnes et « être en contact étroit avec les problèmes de la neige et de la montagne ».

Son rôle est rappelé :

- unifier et coordonner le ski dans les Sections.

- fédérer les activités et des initiatives concernant le ski, conformément à l'esprit et à l'intérêt du Club Alpin, et aux aspirations des adhérents.

- organiser des compétitions réservées aux membres du Club Alpin, exaltant l'esprit d'équipe et de cordée, et restant dans le cadre d'un divertissement entre skieurs amateurs.

- encourager le ski de fond, et sa haute valeur athlétique et morale.

Les qualités d'endurance, d'énergie et de discipline personnelle demandées par cette activité, étant proches de celles permettant d'accéder à la haute montagne.

Un Challenge national inter-Sections d'hiver et un Rallye de haute montagne au printemps, sont les deux manifestations principales, avec la Coupe des Améthystes proposée par le Ski-Club Alpin de Paris.

Le but ultime pour la Commission reste le parcours de la montagne enneigée par des skieurs accomplis.

Une ambigüité persistante

On perçoit bien l'ambigüité de la situation, avec un Club Alpin pour qui la pratique du ski est une de ses composantes importantes ; et une FFM - organisation de tutelle - dont le centre d'intérêt est peu tourné vers cette discipline, domaine de compétence de la FFS. Ce qui amènera des incompréhensions (voir le dossier du CFD : Le Club Alpin Français de 1941 à 1974).

Les propagandistes du ski de montagne

Deux personnalités du Club Alpin, Maurice Martin et Jacques Rouillard vont apporter des contributions notables en faveur du développement du ski de montagne en France. Par leurs écrits dans La Montagne, par leurs exemples et leurs propositions d'itinéraires originaux, ils sauront initier et convaincre de nombreux skieurs au parcours de la montagne hivernale.

Du 16 au 23 avril 1949, ils avaient parcouru la Haute route Chamonix-Zermatt avec bivouacs sous tente, avec Pierre Chambert et Jean Feuillie.

L'article de Maurice Martin, paru dans La Montagne de février 1954 : Camping sur la neige, montre son intérêt pour l'autonomie.

Le livre de Jacques Rouillard « Loin des pistes l'aventure » dans lequel il proposait une vision originale du ski de montagne, rappellera ses pérégrinations hivernales.

Depuis, bien d'autres adeptes du ski de montagne apporteront leurs expériences, mais les initiatives des précurseurs en France, d'abord celles des Henry Duhamel, Michel Payot, Léon Zwingelstein, puis celles de Maurice Martin et de Jacques Rouillard resteront dans les mémoires.

1950 – Le développement du ski de randonnée

Avec les facilités de déplacements apparues à ce moment-là et la promotion de cette activité par Maurice Martin et Jacques Rouillard, on assiste au développement du ski de randonnée, qui sera appelé ski de printemps et plus tard ski-alpinisme. Mais la précaution qui demandait d'attendre la transformation de la neige d'hiver ne tardera pas à être oubliée, avec les nombreuses conséquences en vies humaines. Les tentatives d'étudier le manteau neigeux et d'en connaître parfaitement les mécanismes, par les plus avertis, seront fréquemment prises à défaut, en rappelant qu'en terrain neigeux, le skieur ne rencontrera souvent que des incertitudes, particulièrement pendant les neiges hivernales.

Les meilleurs et les plus expérimentés n'échapperont pas à ces incertitudes, pour certains au prix de leur vie. Mais les besoins de développement des stations seront un encouragement à une pratique de plus en plus hivernale du ski de printemps, avec les conséquences que l'on constatera rapidement.

1952 - L'Enseignement alpin et l'ENSA

L'École Nationale de Ski et d'Alpinisme quitte les installations de l'École des Praz pour l'ancien hôtel des Allobroges à Chamonix. L'école, en plus des formations des Guides et moniteurs de ski, certifie les formations des instructeurs professionnels et bénévoles.

1954 - Des chalets-skieurs

Le Club Alpin reprend ses intentions d'avant-guerre, en érigeant ou aménageant des chalets-skieurs, pour répondre à l'engouement de l'époque pour le ski et au manque d'hébergements adaptés.

Les chalets-skieurs et refuges mis en avant par l'association sont les chalets des Allues, du Mont d'Arbois, du Recoin de Chamrousse et des Tuffes ; les refuges de Bise et du Haut Folin.

1956 - La station de ski de la Flégère

La station de ski de la Flégère est installée au-dessus de Chamonix, c'est à ce moment-là le maillage systématique de l'espace montagnard, par les câbles des remontées mécaniques. Chaque station d'altitude voulant concurrencer sa voisine...

1958-1966 - LE SKI AU CLUB ALPIN

En 1958, un article de la revue La Montagne : Le ski au Club Alpin du président de la Commission consacrée, montre bien l'importance du ski dans l'association et l'attrait pour la compétition dans ses Ski-Clubs.

- Deux tendances différentes sont soulignées dans les activités neige de notre association :

- celle adoptée par nos Sections de plaine, vivant éloignées des champs de neige, tournée vers l'organisation de séjours et de stages.

- celle de nos Sections de montagne, proches de la neige, dont la principale activité est le ski de fin de semaine.

- Deux démarches coexistent :

- ceux qui recherchent la performance et la compétition,

- ceux qui préfèrent la randonnée alpine en haute montagne.

Les activités structurées tournées vers le ski, venant en complément des programmes hebdomadaires des Sections principalement proches des montagnes, sont nombreuses :

- challenge national du CAF, avec compétition de ski de fond et de descente.

- rassemblements nationaux de ski en Oisans, en Haute Maurienne et dans le massif du Mont-Blanc.

- slalom géant du SCA lyonnais.

- coupe des Améthystes du SCA parisien.

- coupe de ski Alpe-Provence.

- collectives de ski de printemps dans les Sections.

- rallye skieurs du Queyras.

- rallye skieurs d'Auvergne.

- rallye skieurs du Marcadau.

- stages inter-Sections pour adolescents.

< Le rallye international de ski CAF-CAI viendra s'ajouter, avec la participation d'équipes italiennes et françaises, et plus tard la présence d'équipes autrichiennes et espagnoles.

Mais dans les instances de direction du Club Alpin, des voix se font entendre pour rappeler que, malgré la ferveur populaire pour la piste et la compétition, le ski demeure surtout - pour l'association - un moyen de découvrir et de parcourir la montagne.

Plus tard, la direction du Club Alpin aura à intervenir très vivement pour que certains groupes de skieurs, un peu trop épris d'indépendance, reviennent dans les limites définies par les statuts du Club.

1958 - Le schéma d'équipement de la montagne hivernale

À ce moment-là, le Club Alpin par sa représentation au Conseil supérieur du tourisme « prend une part éminente à la mise en œuvre du plan d'équipement de la montagne hivernale ».

Les excès des futurs plans neige sont à venir, et n'alerteront que plus tard nos responsables.

Les stations de La Plagne (en 1960) et des Arcs (en 1964) commencent leurs développements.

Des articles complaisants

La revue La Montagne & Alpinisme, par une série d'articles complaisants, offre curieusement une tribune aux partisans de l'équipement à outrance de l'espace alpin, très enthousiasmés par les possibilités offertes par les moyens mécaniques, avec ce commentaire terrible :

«Malgré tous les pylônes, toutes les bennes, tous les câbles, toutes les pistes, il reste encore assez de place pour l'amateur de neige vierge ».

1962-1974 - Les plans neige

C'est en 1960 que les plans neige vont être instaurés. Ils confieront à des promoteurs l'aménagement de domaines skiables, la gestion, la construction et l'intégration de toutes les fonctions d'une station d'altitude, avec un minimum de contraintes de la part de l'administration.

Ce sera de 1962 à 1974, un bétonnage en règle de l'espace alpin, au nom du développement économique, et l'équipement à tout-va, avec quelques réussites et de nombreux mécomptes.

En site propre, au-dessus de l'habitat traditionnel, ces stations se développeront, souvent sans la participation des autochtones.

1962 - ALERTE AU SURÉQUIPEMENT

Lucien Devies, membre du Conseil supérieur du tourisme, est bien informé de ce qui se trame.

Considérant que « l'équilibre entre les divers intérêts - qui avait subi déjà quelques horribles entorses - risquait d'être sérieusement rompu sur des points essentiels » et constatant les limites de la méthode « expliquer et convaincre entre décideurs, plutôt que protester et crier », Lucien Devies sera amené à intervenir publiquement et à appeler à la mobilisation de nos adhérents.

En juin 1962, l'article capital et décisif « Alerte au suréquipement », signé par Lucien Devies, président du Club Alpin, est publié et commandera les actions futures de l'association (voir le dossier du CFD : La protection du milieu naturel et de la montagne).

1963 - Les canons à neige

La Montagne & Alpinisme évoque l'installation de canons à neige pour produire de la neige artificielle, sur un site du Haut Folin soumis à un enneigement capricieux, à l'initiative de la sous-Section d'Autun du Club Alpin.

Venus des États-Unis, ces dispositifs seront appelés à un grand avenir.

1965 - Un détecteur des victimes d'avalanche

En 1965, la Commission fédérale du matériel encourage la recherche, pour la mise au point d'un détecteur des victimes d'avalanche, et son développement…

1965 - L'UCPA

En 1965, l'« Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air » (UCPA) prend la succession de l'UNCM et des Groupements de sports de mer, elle propose de mieux organiser les activités de pleine nature vers la jeunesse.

Elle est administrée par l'État, les collectivités territoriales et les grands mouvements de jeunesse et d'éducation populaire.

L'UCPA « inscrit son projet humaniste, social et citoyen dans le prolongement du service public, et participe à la mise en œuvre des politiques publiques destinées à la jeunesse ». Une initiation pour les aspirants montagnards, skieurs et alpinistes.

1964-1967 - Le secours aux skieurs

Longtemps le secours aux skieurs est resté dans le domaine du flou artistique. De fait, pour le ski de piste, c'était le personnel des stations qui assurait ce service mal défini.

Les deux destinations, la piste et le hors-piste, seront précisées : « L'organisation des secours dans le domaine des sports de montagne se subdivise en deux branches, le secours aux skieurs sur piste, et le secours en montagne ».

Depuis 1964, une instruction interministérielle impose aux maires de prendre un arrêté, instituant une Commission chargée du service de sécurité, sur les pistes de ski de leur commune. Mais, on va longtemps ergoter sur la définition d'une piste de ski, et même sur la largeur de celle-ci.

En 1967, on arrivera à la notion de domaine skiable « qui séparait convenablement les domaines de la montagne et du ski de piste ».

1967-1973 - Les brevets pour le ski de haute montagne

En 1967, la FFM crée un brevet de Chef de caravane bénévole de ski de haute montagne, pour l'encadrement de son enseignement alpin.

Et en 1973, elle crée un brevet de Chef de course bénévole de ski de haute montagne.

1967 - LE SKI EXTRÊME

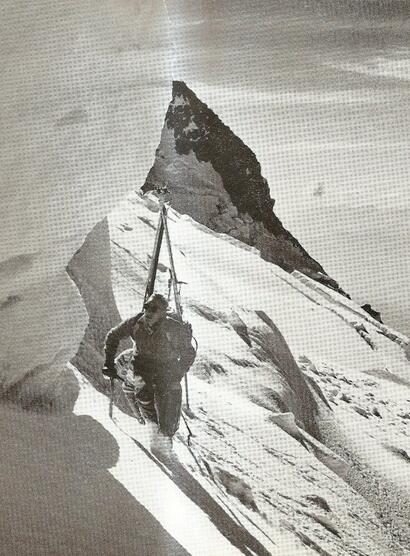

C'est une discipline complètement liée à l'alpinisme, pour des alpinistes skieurs. Ski extrême ou ski de pentes extrêmes, le qualificatif est encore fluctuant.

< En 1935 déjà, les Autrichiens Fritz Krügler et Peter Schintlmeister avaient skié la face nord du Hoher Tenn, 3317m (Hochtenn), puis avec E. Schlager la face nord de la Fuscherkarkopf, 3331m, dans les Alpes Orientales.

< Et en 1941, Émile Allais et André Tournier avaient skié la face nord du Dôme du Goûter.

Mais aux yeux de tous, cela restait du ski sur des pentes anonymes.

< En septembre 1967, lorsque le Suisse Sylvain Saudan se lance dans la descente du couloir Spencer de l'Aiguille de Blaitière, ce fut la stupeur : à skis sur des pentes remontées en crampons par les alpinistes.

< Il n'était pas le premier à s'aventurer dans les pentes raides, mais le premier à le faire savoir, et à inaugurer des couloirs célèbres, offrant déjà des obstacles sérieux aux alpinistes.

< Aussitôt en Autriche, dans les Alpes orientales et occidentales, des initiatives apparaissent.

< Mais c'est dans le Massif du Mont-Blanc que les performances les plus frappantes seront accomplies, car empruntant les itinéraires les plus fameux de l'histoire de l'alpinisme.

< L'année suivante en 1968, ce sont les couloirs Whymper de l'Aiguille Verte et Gervasutti du Mont Blanc du Tacul qui sont abordés par Saudan… Et en 1969, la face nord-ouest de Bionnassay.

< Dans les Alpes orientales, les faces nord du Hochferner, du Sonnblick en 1968, du Wiesbachhorn en 1969, et du Gross Glockner, par le couloir Pallavicini en 1971, sont skiées.

< Dans le massif du Mont-Blanc, bientôt Serge Cachat-Rosset suivra les traces du précurseur, puis Anselme Baud et Patrick Vallençant.

< En 1973, descente du couloir Couturier de l'Aiguille Verte, par Serge Cachat-Rosset, et une semaine plus tard par Anselme Baud et Patrick Vallençant, avec ascension préalable, qui se révélera une précaution raisonnable.

< En 1974, la face nord du Lyskamm Ouest est skiée, par l'Autrichien Heini Holzer, en empruntant la voie Lendorff-Teves de 1925 en bordure de la grande paroi nord, l'hypothèse d'une descente de la paroi nord était posée. Il faudra attendre encore un bon moment.

< En 1976, le couloir du Diable, par Daniel Chauchefoin.

< En 1977, le couloir Cordier de l'Aiguille Verte, par Yves Détry.

< L'éperon Frendo de l'Aiguille du Midi et la face nord du Plan sont osés, par Jean-Marc Boivin et Laurent Giacomini.

< En 1979, l'Italien Stefano de Benedetti s'élance dans le versant Macugnaga de la pointe Gnifetti du Mont Rose, et sur la voie Major du Mont Blanc.

< En 1988, la voie Bonatti-Zappelli, en face nord du Grand Pilier d'Angle du Mont Blanc, est inaugurée par Pierre Tardivel.

< En 1989, Jean-Marc Boivin descend le versant Nant Blanc de l'Aiguille Verte, un exploit exceptionnel.

< C'est dans ces années-là, dès 1990, que le « Snow board », le surf des neiges vient s'ajouter aux skis, comme moyen de descente des pentes raides.

< En 1995, la pente supérieure du Linceul des Grandes Jorasses est descendue par Samuel Beaugey en skis, par Jérôme Ruby en surf, et quelques jours plus tard à skis par Emmanuel Ballot.

< En 1995, le couloir Lagarde des Droites, par Arnaud Boudet, en surf des neiges.

< En 1997, en mars Emmanuel Ballot skie la pente nord des Grands Charmoz, le couloir Lagarde des Droites, le couloir en Y de l'Aiguille Verte, branche de gauche et la pente nord-est des Droites.

< En 1999, au printemps Marco Siffredi, en surf dans le versant Nant Blanc de l'Aiguille Verte, la première de cette façon.

< En 2007 et 2008, Rémy Lécluse entreprend une exploration des versants skiables des montagnes de l'Oberland Bernois. Une série époustouflante de descentes des pentes des versants : est du Balmhorn, nord-est du Ferdenrothorn, sud du Rinderhorn, sud-est de la Wissy Frau, ouest et sud-ouest de Breithorn de Lauterbrunnen.

< En 2009, Pierre Tardivel et Stéphane Brosse descendent le versant Nant Blanc de l'Aiguille Verte, sans l'aide d'un rappel.

< La face nord du Liskamm a d'abord été un obstacle sérieux pour les alpinistes, et abordée très tardivement vers la fin des années 50, avec - il faut s'en souvenir - les pauvres outils techniques de l'escalade glaciaire de l'époque.

< À ce moment-là, l'idée de skier d'une pareille paroi n'effleurait même pas les esprits, puis en 1974, les skieurs-alpinistes ont commencé à regarder, à admirer, puis à y songer.

< Le 23 juin 2010, Éric Saint Bonnet et Pierre Tardivel se présentent, pour une ascension de l'itinéraire central Hiebeler-Pokorski de 1961, et s'élanceront pour réussir à skis la première et fabuleuse descente de l'itinéraire.

Depuis la plupart des pentes offrant la moindre surface neigeuse naturelle des Alpes et des Pyrénées a été visitée par les intrépides skieurs.

1968 - Le retour du ski de fond

Les Jeux Olympiques d'hiver sont le révélateur de cette discipline un peu oubliée, elle va connaître un développement notable, une activité permettant, comme pour le ski alpin, d'accéder au ski de haute montagne et au ski-alpinisme.

La traversée des Pyrénées à skis

Traversée complète des Pyrénées à skis, du Canigou à la Pierre-Saint-Martin par Charles Laporte, du 3 mars au 7 avril 1968.

1969 - La Grande Traversée des Alpes Françaises

Avec le concours financier de la Délégation Générale à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale (DATAR), un projet d'une haute route traversant le principal massif montagneux du pays est élaboré : La Grande Traversée des Alpes Françaises, concernant la randonnée d'été et d'hiver (voir le dossier du CFD : Le Club Alpin Français de 1941 à 1974).

La recherche des victimes d'avalanche

Jusque-là, les éléments de sécurité indispensables, au ski de randonnée et à la raquette à neige, sont la pelle et la sonde ; les Détecteurs de Victime d'Avalanche (DVA) vont venir bien heureusement s'ajouter dans les années 1970.

Les premiers appareils sont proposés : en 1968 avec le SKADI (américain, fréquence 2,275), en 1969 le PIEPS (autrichien, fréquence 2,275), et en 1970 du BARRY-VOX (suisse, haute fréquence 457 Khz).

Un moment appelés ARVA - qui deviendra une marque déposée - ces appareils seront l'objet d'une sérieuse concurrence entre fabricants, avec une difficulté supplémentaire liée aux deux fréquences d'origine.

Plusieurs appareils seront proposés en bi-fréquence dont le PIEPS (autrichien) et l'ORTOVOX (allemand) au début des années 1980 et l'ARVA (français) en 1985, jusqu'à la décision de ne retenir que la fréquence 457 Khz pour l'ensemble des nouveaux appareils.

L'usage des DVA est entré dans les mœurs de la grande majorité des skieurs-alpinistes. Le DVA est le seul moyen de détection qui puisse être activé par les compagnons du disparu dans les secondes suivant le phénomène neigeux.

Quatre-vingt-dix pour cent des personnes, ensevelies dans une avalanche, survivent si elles sont sauvées dans les 15 premières minutes. Il est donc capital de s'exercer régulièrement sur le terrain, pour bien maîtriser son DVA, afin d'être en mesure d'intervenir efficacement le moment voulu.

Igloos, grottes de neige et refuges-bivouacs pièges mortels

La Montagne & Alpinisme de février 1970 rappelle le piège mortel que peut constituer un igloo, si une ouverture d'aération n'est pas prévue et contrôlée par une veille continue, l'accumulation de la neige peut rendre les igloos, grottes de neige et même refuges-bivouacs, impénétrables au renouvellement de l'air, avec des alpinistes ou skieurs endormis à l'intérieur.

1972 - AMÉNAGEMENT ET PROTECTION DE LA MONTAGNE

Dans un article sans concessions, Philippe Lamour se livre à une diatribe contre les excès des plans neige « Aménagement et protection de la Montagne », dans La Montagne & Alpinisme de 1972.

« À la nuisance des routes et des engins indiscrets enlaidissant la montagne, ces agglomérations créées de toutes pièces ajoutèrent la pire des pollutions : la pollution architecturale ».

« Quiconque a connu jadis le Val Claret, et peut, à présent y contempler les affligeantes constructions indignes, comprendra l'inquiétude et l'indignation de tous les amis de la montagne ».